いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。「伝わるキレイな資料」を作れる人ほど、しっかりと事前の準備をしている傾向があります。

「なんで上手く作れないの…」

ふと時計を見ればもう定時前、資料作成でついつい夢中になりすぎて、時間を使いすぎてしまった経験はありませんか?

パワーポイントやGoogleスライドなど、図形作成ツールのおかげで簡単に資料作成できる状態ですが、デザイン性や見えた目の悪さに不安を感じる場合も多いですよね。

それもそのはず、簡単なように見えて実は資料デザインが難しく、基礎やスキルがないと迷走しやすい業務の一つです。

しかし、涼しい顔をしながら、淡々と早くキレイな「伝わる資料」を作れる方もいる。

この違いは何なのか、資料作成が上手い人の特徴をまとめていきます。

資料作成が上手い人の特徴を見終わった後は…

・作成時間が短縮できる

・何が悪いか気づけて改善できる

・もう資料作成でムダな時間を使わずに済む

- 目次

- なぜ資料作成は難しく感じるのか?

- 資料作成が上手い人の特徴

- 1. 資料作成の心構えを分かっている

- 2. ゴールが明確になっている

- 3. お客様に対する解像度が高い

- 4. 資料を使うシーンをイメージできている

- 5. 制作のポイントが分かっている

- 6. 文章にこだわっている

- 7. デザインの型を持っている

- 8. 構成・アウトライン・文脈・ストーリーのルールが守られている

- 9. 引用・出典・データを出して信頼感を得ている

- 10. チェックで抜け漏れを無くしている<

- 資料作成におけるセンスとは?

- 資料作成にお悩みがある方へ

なぜ資料作成は難しく感じるのか?

資料作成の「うまい」「へた」がどうして存在するのか。

同じ作成ツールを使っているのに、同じフォーマットを使っているのに、仕上がりがなぜだか違ってくる。

時間をかければいいわけではなく、デザイナーに頼まないといけないわけでもなく、資料作成が上手い人は、作り方のコツや型を知っているからです。

たとえばフォントの大きさ一つとっても、見栄えのいい使い方を知っていれば、それだけで良い資料デザインだと感じられるほど。

今まで資料作成が難しい・苦手だと感じた経験をお持ちであれば、上手い人の特徴を真似るだけで、見た目がガラリと変わっていきます。

資料作成が上手い人の特徴

たとえばプレゼン資料を作っている時に「これだけ頑張って作ったのだから、絶対に受注できるだろう!」と思ったものの、結果が振るわなかったことありませんか?

実はその頑張り、お客様が価値を感じない頑張りになっていた可能性も…。

一度でも作った資料で結果がでなかった、またはお客様からいい反応が得られなかった、そんな場合は資料の作り方を見直すことも大事です。

資料作成が上手い人は、

- 資料作成の心構えを分かっている

- ゴールが明確になっている

- お客様に対する解像度が高い

- 資料を使うシーンをイメージできている

- 制作のポイントが分かっている

- 文章にこだわっている

- デザインの型を持っている

- 企画構成の精度が高い

- 引用・出典・データを出して信頼感を得ている

- チェックで抜け漏れを無くしている

これらの特徴があり、簡単に言えば準備・基本・応用の3つが出来ていると言えます。

自分の使いやすいように、それぞれ型化して使い分け、使いこなしているからこそ、周りも羨む資料が作れている。

下記に資料作成が上手い人の10個の特徴をまとめたので、参考になればうれしいです。

資料作りのお話

インターネットで探せば、素敵な資料デザインのサンプルはたくさん出てきます。しかし、あなたが資料を見せたいお客様の状況は誰もが違うため、見た目をそのまま反映させて資料を作るのではなく、お客様に合わせた資料作りがもっとも目標達成に近づきます。逆に、どれだけ良い資料でも、見てくださるお客様の状況に合わなければ記憶にも残らない危険性が上がってしまう…。

1. 資料作成の心構えを分かっている

資料作成が上手い人ほど、心構えを分かっています。

1つ目:見てもらえない

2つ目:読んでもらえない

3つ目:理解してもらえない

どれだけ熱量を入れて作っても、相手の方はパッと見の流し読みが当たり前。

この前提を分かっている方ほど、本質的ではない見た目へのこだわりが無くなり、読んでくれる相手の状況に合わせて、いかに必要な情報を入れ込み作ればいいのか、顧客視点で考えられるようになっている。

作り出す思考が違えば、出来上がる資料は大きく違ってくるので、読まれない前提から資料作りを始めています。

だからこそ期待を上回せる

資料を読んでもらうのは大変…しかし、逆に言えば読み手の期待値を超えられればチャンスだと言えます。

- 期待していなかったけど、内容がすごくよかった。

- 資料を読んでみたら、使ってみたくなった。

- 提供側の熱意を感じ取れて興味が出てきた。

期待値のギャップを作り出せると、読み手の意識をこちら側に向けさせることが可能。

相手を満足させることでやっと、話を聞いてもらえる状況になったり、信頼を感じて相談へ前のめりになってくれもする。

読まれないからと最初からあきらめるのではなく、読まれないからこそ読んでもらえる工夫を出来る方が、資料作りが上手くなっていきます。

2. ゴールが明確になっている

最初は目標達成のため作っていたのに、途中から作ることが目的に切り替わり、見た目に固執して余計な時間をかけてしまった経験、ありませんか?

集中して作るからこそ、手段が目的になってしまう場合もあるため、資料を作る場合は改めて、ゴールがどこかを強く意識しておく。

なぜ資料を作るのか?

・初対面の相手に印象を強く残すため

・担当者から経営層へ繋げてもらうため

・今回のプレゼンで受注角度を高めるため

その他状況によって変わると思いますが、目標達成するための資料作りを心がけましょう。

資料作りが上手い人ほど、なぜ作るのかがブレません。

関係者みんなが同じ方向を向いて動ける

作成者はあなただとしても、情報収集をしたり、資料を渡したい相手へのコンタクトなど、さまざまなメンバーが関わる場合もあります。

その際に、ゴールを明確にし言語化しておくと、関わるみんなが「何」をすればいいのか、細かい要件をすり合わせなくても理解できるようになる。

資料作りが上手い人ほど、巻き込んだ関係者に同じ目標を意識させています。

逆算思考になっている

ゴールが明確だと、何をいつまでにすればいいか、逆算して考えられます。

逆算思考によるスケジューリングをしつつ、途中途中で入ってくるイレギュラーな仕事も見越して、余裕を持って資料完了までの道筋を立てていく。

つまり、スケジュール管理がうまい。

通常業務も効率化していたり、時間の使い方に余念がない人ほど、資料作りが計画的に進む。

時間を作り出すために使われているツール商談 :どこでもSHOWBY日程調整:ニッテ / ジクー / スケコン

3. お客様に対する解像度が高い

読んでもらいたい相手が誰なのかが大事。

「そんな事は分かっているよ!」と思われるかもしれませんが、実は読み手の解像度が低い状態だからこそ、響かない資料を作ってしまっている場合があります。

今まで資料を見てもらった後に良い評価をもらえなかったり、結果的に目的達成が出来ずに終わっているなら、相手のことが理解しきれていないと言えます。

解像度とは?

誰が・いつ・何を・どうして・求めているのか、具体的に答えられる状態。

相手のことが少しでも曖昧だと、求められている情報(価値)を理解できない、または適切な伝え方を間違える確率が高く、結果が出せなくなってしまっている可能性も。

相手を知ること、資料作りは事前準備で大きく品質が変わり、資料作成が上手い人ほど解像度を高めるアクションを必ずとっています。

解像度を高める方法:カスタマージャーニーとは?

メッセージが明確

「誰」に読んでもらいたい資料か明確だと、何を伝えればいいのかハッキリします。

そのため、伝えたいメッセージが分かりやすく、読み手の心にも響いてくる。

伝えたいことが作り手自身分かっていなと、余計な言葉で長々と説明してしまい、結局「何が言いたいの?」と思われてしまうため、伝えたいことの選別を事前に行っている人は、伝わる資料が作れます。

キーマン(意思決定者)が把握できている

決裁権を持つキーマンによって、資料内容は大きく変わります。

担当者向け:話を決裁者へ進めるための情報を入れる

決裁者向け:決裁者が意思決定するための情報を入れる

読み手に対して「自分事」になる情報を盛り込めないと、その情報は「他人事」になり話が進みません。

資料作りが上手い人は、誰に見せれば一番成果があがるか、キーマンの見極めができている。

顧客のタイミングに合わせている

たとえばプレゼン機会を頂き、どんなに良い資料を作り提案したとしても、お客様のタイミングでなければ動いてもらえません。

動かない人を動かそうとするより、動きそうな人を見極めて動いてもらった方が、何倍も結果に結びつく。

タイミングの例:情報収集のみ

× 今だけのキャンペーンを盛り込んだ資料

〇 相手が必要な情報を全て注ぎ込んだ資料

相手のタイミングに合わせた資料を盛り込めないと、資料の作り手と読み手の間に明確な温度差が出来てしまって、うまくいくものもうまくいかなくなる。

タイミングの把握がうまい人ほど、相手のタイミングに合わせた資料を作り、結果を出しています。

リテラシーを把握している

自分の当たり前は相手の当たり前ではない。

分かってはいるものの前提を忘れて、資料の中で難しい言葉を使ってしまい、情報が伝わらない場合もありますよね。

たとえばプレゼンなら、営業目的でもあるのでガンガン売り込みをかけたり、専門知識を証明するため難しい言葉を使いたいですが、話を聞いているお客様に理解してもらえなければ、全く意味がありません。

理解できない → 他人事になって記憶にも残らない

理解ができる → 自分事になって記憶に残り候補にも入る

資料を見ているお客様は、悩みを解決したいものの、専門知識がないからこそ、誰か助けてくれる人を探している。

そんな状態で、業界用語だらけで理解できない資料は、何を言っているのか分からないことが多すぎてストレスしか感じません。

資料作りが上手い人ほど、見てもらう相手の知識レベルを把握しており、そこに合わせて作っています。

相手の理解度に合わせて作っている

理解度に合わせて、情報を選び抜くことが大切です。

お客様の普段を意識

普段使わない言葉がある → 理解できず分かったつもりになり記憶にも残らない

普段使っている言葉がある → 内容が理解できるので自分事で聞いてられる

このように、理解できるかできないか、ちょっとしたことですが読み手が感じるストレス度合いも変わってきます。

自分の当たり前を相手の当たり前だと考えず、相手に合わせた内容を心がけましょう。

カクテルパーティー効果

騒がしい中でも興味ある話しは耳に入ってきたり、あなたの名前が呼ばれたらすぐに反応できた経験はありませんか?

これらはカクテルパーティー効果と呼ばれており、人間は日々膨大な量の情報を受け取っていますが、全部吸収しているとパンクするため、自分の意識に引っかかる情報だけを取得しやすい状態になっています。

つまり、理解度を高めて読み手がどこに意識を向けているのか分かれば、前のめりで見てもらえる資料にできるわけです。

簡単な話しではありませんが、少しでもお客様のことを知る時間を増やすことが大事。

読み手の心の動きを理解している

資料には、相手が求める情報さえ入れておけば、第一段階として大丈夫ですが、実際資料を見た時に、読み手はさまさまな感情の動きを見せます。

| 状況 | 作り手 | 読み手 |

|---|---|---|

| よく見る素材が使われていた | 手間が省けて嬉しい | 「新鮮味」が薄れる |

| 文章が入りすぎている | たくさん説明したい | 読む気になれない |

| 解説がすべて文章 | 文章の方が楽できる | 図解の方が分かる |

| 簡潔にするため枚数を絞る | 作る労力を減らせる | 情報量が少ないため熱意が低いと感じる※ その逆もある |

| 色数が多い | 目立たせている | 何が大事なのか分かりづらい |

資料の見せ方次第で、相手の心がマイナスにもプラスにもはたらくため、資料作りが上手い人ほど、小さな心の動きにも配慮して作っています。

4. 使うシーンをイメージできている

状況が違えば当然、求められる資料の内容・形・見せ方が変わってくるため、事前に資料を使うシーンに合わせて作っていく必要があります。

| 利用シーン | 必要な資料例 |

|---|---|

| 提出のみ | 口頭説明がないので資料内の説明を増やす。 |

| 対面商談 | 大型モニターやスクリーンを使うが説明しながらスライドを見るため多くは語れないのと表示資料の文字が小さいと見えない。そのため資料内の説明は極力減らす。 |

| オンライン商談 | 通常のパソコンサイズのモニターで各々資料を見るのと、web会議ツール内でスライドを見ると文字が小さくなるため、情報量は少なくして文字は大きくする。 |

| 印刷の配布 | 印刷した資料を見ながらプレセンをする場合は、綴じ方に気をつけたり、ずっと資料に集中しやすくなるためお客様の表情が見えにくい。 |

| 事前提出後のプレゼン | 事前に資料を提出してからプレゼンに望む場合は、資料自体は情報量を多くしておき、当日細かい話はせず質問事項などヒアリングを中心に行う。 |

事前に相手の解像度を高めておかなければ、不要な情報を入れてしまったり、情報に不足があったりと、十分な営業資料が作れないため、作る前に解像度を上げることが大事です。

資料を使い分けている

資料には種類があり、それぞれターゲットや使うシーンが違うので、基本の作り方は一緒でも、細かい部分では違ってきます。

対面で使う営業資料 →トーク前提なので情報量は抑える

スクリーン投影用資料→大きく映すため図解・グラフなどパッと見の見やすさ重視

リード獲得用の資料 →表紙のデザイン性と良質な情報を用意

なぜ資料の種類によって、このように違いがでるかと言えば、向き合うお客様が求めている情報がそれぞれ違うから。

求められている情報を用意できる方ほど、資料を使った成果をあげやすくなっています。

5. 制作のコツが分かっている

資料作りのスピードが速い人、または簡単そうに作っているのに見せてもらうと「伝わる」資料になっている人。

これらは全て、制作のコツが分かっているからこそ、スイスイと作ってしまっているのです。

1スライド1メッセージ

資料には数十ページ入っており、正直言えば全部を覚えることは難しいため、1スライド1メッセージに抑えて、情報量を絞り込むことが大切です。

なぜ情報を絞り込むのか?

10個の情報を伝えても、瞬間的に覚えられるのはせいぜい2~3つだけ。大事なことだけ「伝わる」状況を作るには、絞り込む必要があります。

一気に情報を渡されても、全てを処理しきれなく覚えられないのが人間です。

他にも自分が関心のある、または自分の状況に合う「自分事」の情報であれば意識は向きますが、自分に関係ない情報だと「他人事」になって記憶にすら残らない。

記憶に残らない情報は、そもそも信用してもらえないため、情報が無駄に多すぎるスライドは失敗を意味します。(情報量が必要な資料もある)

シンプルに作っている

シンプルと聞いて思い浮かべるのは、数が少ないことですよね。

あれもこれも大事なんです!と伝えたら、本当は何が大切なの?と疑いたくもなります。

情報の伝え方

× 1,000文字で伝える

〇 画像1枚で伝える(1,000文字以上の情報が含まれている)

伝えている内容は同じですが、瞬間的に理解できるのは画像なので、内容によっては図解・イラスト・アイコンなどイメージ化して伝えることが大事。

多くを語らず、シンプルに伝える意識がある人は、資料作りが上手いと言えます。

盛り上がりを作っている

資料全体を丁寧に作るのも大切ですが、印象に残らないスライドがずっと続いても、お客様の心には残りません。

そのため、意図的にもっとも盛り上がるポイント(ピーク)を最終段階(エンド)にもってくれば、相手の記憶に強く残る。

最後を「ご清聴ありがとうございました。」などお礼だけ伝えている場合もありますが、ピークエンドの法則から言うと最後の締めが弱いので、資料を見た時の印象が弱い場合も。

資料が上手な人ほど、ピークエンドの法則を意識しています。※ 「終わりよければ全てよし」とも似ています。

テンプレートを用意しておく

資料作りで時間をかけてしまうのは、納得できない箇所を「ああでもない」「こうでもない」と、繰り返し調整してしまうこと。

時間をかけたくない資料に対して、時間をかけてしまわないために、資料作成が上手い人は最初から、魅力的なデザインテンプレートを用意しています。

テンプレートを用意しておけば、型に情報を流し込んでいくだけで、一定の品質で作れるため、ムダな調整もせず時間をかけないで作れる。

また、説明を増やしたいと思っても型に入りきらなければ、必然的に情報を絞り込むことにも繋がり、情報メタボも起こしません。

テンプレートを用意しておくだけで、効率的に資料が作れます。

6. 文章にこだわっている

資料スライドの9割は文章だと言えるため、文字の入れ方に気をつけることが、品質を高めてくれる。

気をつけたいポイントを一つ一つ見てみましょう。

語尾

文章の語尾を何にするかで、印象も変わってきます。

- ~です / ~ます

- ~だ / ~である

- ~ですよね

- ~ください

- ~しましょう

- ~◯◯(体言止め)

基本は「です・ます調」でいいですが、ずっと同じ語尾を使っていると、文章のリズムがとても悪いです。

悪い例)ます調が続く

資料の作り方にはコツがあります。

誰でも少し学ぶだけで覚えられます。

失注が続いている場合は、コツを知ると資料作りの見直しができます。

このホワイトペーパーを読むのがオススメです。

良い例)同じ語尾を連続させずに単調さを無くす

資料の作り方にはコツがあり、誰でも少し学ぶだけで覚えられます。

失注が続いている場合は、コツを知るだけで資料作りの見直しが可能。

簡単に覚えられるので、このホワイトペーパーを読むのがオススメです。

少し語尾を調整しただけで、全体の印象が変わりませんか?

同じ語尾を続けると単調になり、読みづらくなるため、同じ語尾は連続させずに体言止めを入れたり語尾を変えて、リズムを作ってみましょう。

同じ語尾は3度までと覚えると分かりやすいと思います。

一行の長さ

スライド内に文章を入れるとき、スライド幅いっぱいに文章を入れがちですが、実は読み手にとっては見づらい入れ方なんです。

悪い例)一行の長さがバラバラ

一行の長さがバラバラだと見た目として凹凸が作られてしまいます。

見栄えが悪いのと読み手は一行を読む長さがそれぞれ違うためストレスに感じることも。

長さを揃えることが読みやすさを作ります。

良い例)一行の長さが揃っている

一行の長さがバラバラだと見た目として凹凸が作られてしまいます。

見栄えが悪いのと長さがそれぞれ違うためストレスに感じることも。

長さを揃えることが読みやすさだけでなく信用も作ります。

人間は揃っている方がキレイだと感じるため、文章の長さを揃えるのも、資料の品質を高めるポイントです。

読点(とうてん)

文章で必ず使われる「、」読点(とうてん)ですが、文脈を壊すような使い方をしていないか確認しておきましょう。

悪い例)意味が途中で切れている

スライドの中に文章だけでなく画像を、入れることで読み手の理解度が高まります。

良い例)繋がることで意味を作れている

スライドの中に文章だけでなく画像を入れることで、読み手の理解度が高まります。

繋げることで意味が成されるのに、意味を分断させるような読点の使い方をしていないか気をつけるだけでも、読みやすい文章になります。

箇条書き

文章にするより、箇条書きにしたほうが伝わる内容もあります。

例えば、一行で2つ以上について言及する場合は、文章ではなく箇条書きの方が分かりやすいため、相手に分かりやすい方を選びましょう。

悪い例)一行で複数について言及している

資料は文章・デザイン・構成の3つを意識すると作りやすいです。

良い例)分かりやすく箇条書きに直している

資料は3つのポイントを意識すると作りやすいです。

・文章

・デザイン

・構成

文章の中に入れ込めればいいですが、分けて箇条書きにして表した方が理解しやすいので、無理に文章化するのではなく、箇条書きに変換することも検討して頂くのがオススメ。

一文字だけ段落の落ちを作らない

文章の文字数や長さを意識して作れている人はすごいですが、なかなか決まった長さで収めるのは高等テクニックなので難しいです。

そのため、文章を作成する仮定で、たった一文字だけ段落から落ちてしまう場合もあり、見栄えもよくないので調整しておきましょう。

悪い例)一文字だけ段落の落ちがある

文章を作っている内に一文字だけ段落が落ちてしまうこともありま

す。

良い例)一文字だけ段落の落ちはない

文章を作っている内に一文字だけ段落が落ちてしまうこともあります。

資料作成ツールでそのまま文章を入れるのではなく、文章のみ別で作って当て込む際に、このようなことが起こりやすいです。

専門用語

相手の知識量にもよりますが、専門用語だらけの資料は、カッコいい反面、読み手としては理解できずストレスを感じます。

また、同じ単語なのにあなたと相手の解釈が違う場合もあるため、混乱させるキッカケにも。

悪い例)専門用語だらけで理解しづらい

本日はソリューション営業に強い3名をアサインしてます。参加要請については各々の上長からコンセンサスを取っております。

良い例)噛み砕いて説明している

本日は問題解決に強い営業3名に参加頂いています。参加要請については各々の上長から合意は得ております。

たとえ相手があなたと同じ解釈をしていても、同じく聞いていた別の方は違う解釈をしているかもしれません。

解釈の間違いが起きないよう意味が分かりやすい優しい言葉を選びましょう。

漢字

漢字の使いすぎは読みづらさを生むため、気をつけたいポイントの一つ。

悪い例)一行の中に漢字が多すぎる

今回作成した資料を提案で使用するには明日の会議で上長の承認を得る必要があります。

良い例)漢字だけでなくひらがな・カタカナを適度に使っている

私が作成したプレゼン資料を提案で使うためには、明日行われる会議で上長から使用許可をもらう必要があります。

漢字ばかりだと窮屈な印象、または読み疲れが発生するため、ひらがな・カタカナ・数字などを盛り込んで、読みやすくしましょう。

文量

スライドの文字量、どのぐらいまで入れていいのか判断つかない場合も多いですよね。

資料の利用シーンによっては、スライド一つ一つに入れた文章を全て読み上げるのは非効率ですし、聞いている側も資料で見ている内容と、説明の内容がまったにく同じなので飽きる場合もあります。

また、プレゼンであれば時間が限られている中で行うのと、情報が多すぎても理解が追いつかず聞き流されてしまう場合もあるため、伝える情報を絞って大事なことだけを入れる。

そのため、16~20ptを基本の文字サイズで考え、1スライドに200~400文字ぐらいが丁度いいかもしれません。

具体的な表現

言葉にあいまいさを残すと、意図しない解釈が生まれたり、勘違いしたまま資料が読了して、後で困ることもあります。

時間・時期

悪い例)あいまいな表現

あの時、最近、今後、将来的に

→ いつのことだか分からない

良い例)具体的な表現

2020年度、3日前

→ 具体的に時期がイメージできる

「時期」を例で出しましたが、この場合は時間軸が人の解釈で変わってくるため、もう少し明確な時期を言葉にしてあげることで、分かりやすくなります。

数字

曖昧な表現で誤解を生むこともあるため、数字を使って具体的にイメージできる情報を入れましょう。

悪い例)いっぱい、たくさんなど曖昧な表現

先月はたくさんのお客様からご発注を頂きました。

良い例)具体的な数字で表現

先月は20社のお客様からご発注を頂きました。

総量を示す場合も曖昧になりやすいので、数字をうまく使って具体的に表現していきましょう。

英語の使い方

英語を入れると、資料がかっこよく見えるため、私自身もスライドに入れる事が多いものの、気をつけたいのが翻訳について。

読み手が英語を得意としているなら問題ありませんが、英語の意味は微妙に違うこともあり、使いたい意図に合っていない場合もあります。

単語ならいいですが、文章にすると間違っている場合もあるため、自信がない翻訳については使わないのがオススメです。

行間

行間(文章と文章の隙間のこと)まで細かい部分を気にする人は、資料作りが上手い。

悪い例)

隙間が空きすぎて

まとまりがない

良い例)

段落ごとに

まとまりがある

文章の上下の間隔が整っていないと、情報としてのまとまりが無くなり、文章は続いているのに別のことを表しているようにも見えてしまいます。

ちょっとした差ですが、資料を見ているお客様にとっては、読みづらく理解しにくい情報にストレスも感じて、印象が悪くなる場合も。

字間

字間が空きすぎると読みづらくなります。

悪い例)字間が空きすぎ

良い例)字間が丁度いい

文章の読みにくさは、相手にストレスを与えるため、音読しても読みやすい字間に整えましょう。

改行の位置

改行位置が中途半端で、文章を読みづらくさせている場合もあります。

悪い例)文章を読みづらくさせている改行

改行の位置が悪いと文章を読んでくれる

人に意味が通じないこともあります。

良い例)文章を読みづらくさせない改行

改行の位置が悪いと文章を読んでくれる人に

意味が通じないこともあります。

文章としては読めますが、無意識に感じるストレスが多くなって、資料作成者へのマイナスイメージに。

資料作りが上手い人ほど、読みやすい位置で改行しています。

7. デザインの型を持っている

デザインは読み手の印象を高めるポイントの一つ。

しかし、見た目に固執するあまり、目的を忘れて見た目作りに没頭してしまう場合も。

資料作りが上手いは、大切な要素だけを理解して、見た目を整えています。

作成ツール

資料を作るのに、どんなツールを使えばいいかお悩みの場合もあるかもしれませんが、基本は下記のツールを使っていれば大丈夫です。

デザイン系ツールの使用経験がない場合のオススメ

PowerPoint(パワーポイント)※拡張子はpptx

Googleスライド

デザイナーとしてツールの使用経験がある場合のオススメ

Illustrator(イラストレーター)※拡張子はai

Canva(カンバ)

数字情報が多い場合

EXCEL(エクセル)※拡張子はxlsx

状況に応じて資料制作のツールを使えばいいですが、Googleアカウントさえ持っていればGoogleスライドが使えるため、PowerPointなどMicrosoftのアカウントがなくても資料作成は誰でも簡単に作り始められます。

デザインの基本の型

資料に必要な情報としては、基本的に下記の3つが入っていれば大丈夫です。

- タイトル(または見出し)

- 本文(文章・画像・グラフ・表など)

- ページ番号(スライド番号)

ページ番号については、資料提供側のあなたと、資料を見る側のお客様が、どのスライドについてのことなのか、ページ番号があればすぐに両者が同じ認識を持てるため、コミュニケーションが早くなります。

ブリッジスライドを入れる

ブリッジスライドとは、記事で言えば段落の切れ目を表しています。

悪い例)最初から最後までずっと説明スライドが続く

良い例)一区切りごとにブリッジスライドが入る

誰でも、一気に情報が渡されると処理しきれなくなるのと、細かく文脈の一区切りをスライド上で演出できると、見る側も気持ちを落ち着かせて見ることができます。

参考:ブリッジスライドの例

スライド時に要素の位置を固定

情報の位置が固定されていないと、スライドが変わる度にどこを見ていいのか迷い、資料を見ているお客様にストレスを与えてしまいます。

悪い例)スライドする度に特定情報の位置が変わる

良い例)スライドしても基本的に情報の位置が変わらない

資料を調整してく際に、だんだん微妙にズレていく場合もありますが、その小さいズレが相手のストレスになる場合もあるため、なるべく同じ情報は位置を固定させるのがオススメです。

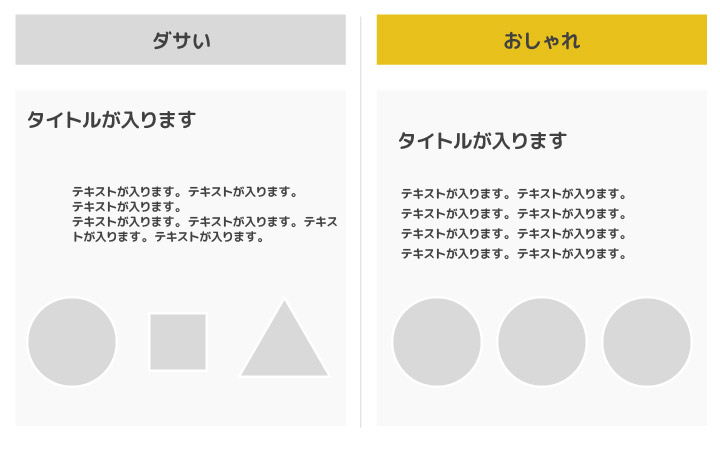

ダサい、オシャレの境界線

資料がダサい・オシャレ、この印象は作り方一つでガラリと変わってきます。

ちょっとした工夫でダサい資料からオシャレな資料にでき、資料作りが上手い人ほどデザインの基礎知っています。

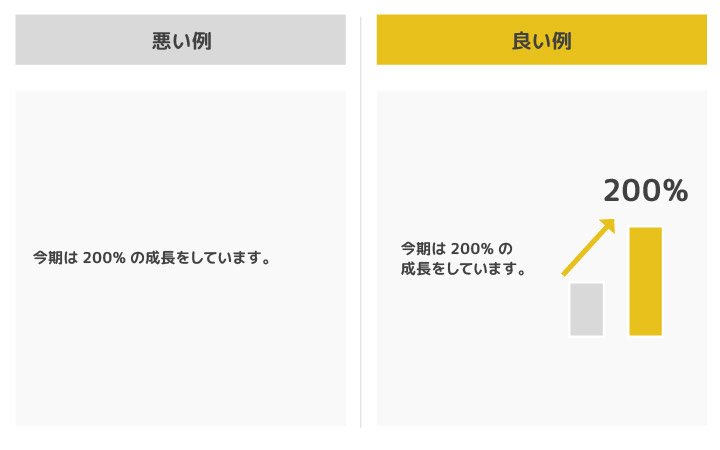

数字を出す場合は必ず目立たせる

読み手が合理的な判断をしようと、意識に引っかかりやすい情報が数字。

悪い例)数字の打ち出しが弱い

文章の中にさらっと入れる

良い例)数字の打ち出しが強い

・数字だけ取り出し大きく表示

・グラフを付ける

数字の見せ方一つで、決裁者の心が大きく動くため、数字の出し方には工夫が必要です。

出したい数字が多い場合

特に意識してもらいたい数字が1つや2つならいいですが、それが5つ6つとなると、また話が違ってきます。

基本的には何の数字か説明する補足と数字がセットで記載されることが多いと思いますが、それだと数字の威力を半減させてしまう。

上記図のように、複数の数字を出す場合には、補足の文章を小さく、数字を大きくして対比を付けるのがオススメです。

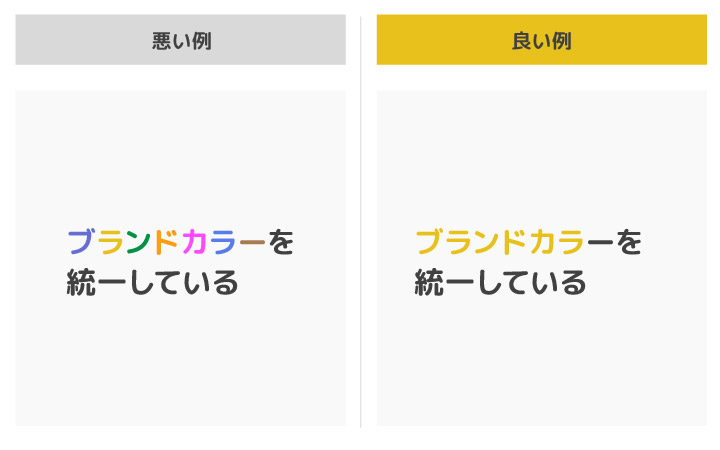

ブランドを体現(統一感)

資料作りへ夢中になって忘れがちなのが、自社のブランドを資料で体現すること。

悪い例)ブランドカラーを使っていない

ブランドカラーは「黄色」なのに「カラフル」な色を使っている

良い例)ブランドカラーを使っている

ブランドカラーが「黄色」なのでこの色をメインに使っている

例えば、お客様が、あなたの会社の色を認識していた場合、資料が別の色で表現されているとそのギャップに違和感を感じます。

他にもロゴやキャッチコピーから柔らかいイメージを出している会社なのに、資料が鋭角でカッコいい雰囲気を出している。

資料は資料、ではなく、資料も会社を表現する一つのツールであり、全てが繋がっている意識を持ち、資料でもブランドの軸を踏み外さない形で作るようにしましょう。

フォント

資料内の文字は、それぞれフォントごと違う形で表現されます。

カッコいい文字、オシャレな文字にしたいお気持ちも分かりますが、実は資料内の文字フォント、パソコンに入っているフォントでしか表現できないため、お客様のパソコンに資料で使っているフォントが入っていなければ違う、フォントで表示されてしまいます。

悪い例)お客様のパソコンに入っていない特殊なフォントを使っている

良い例)お客様のパソコンに入っているフォントを使っている

どのフォントがパソコンに入っているかは分からないため、基本的な以下のフォントを使うのがオススメです。

- メイリオ

- 游ゴシック

メイリオであれば、どのパソコンでも必ず表示でき読みやすいため、お客様がどこで見てもデザインの印象を同じにできる。

フォントの違いで資料の印象は大きく変わってしまうため、お客様に合わせた無難なフォントを選びましょう。※ どうしてもオシャレなフォントを使いたい場合は画像化する

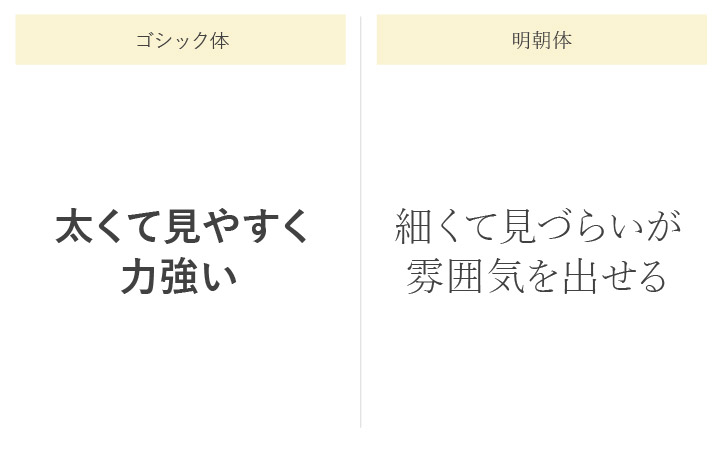

ゴシック体か明朝体か

フォントにも種類があり、特徴もそれぞれなので、シーンによっても使い所が変わってきます。

ゴシック体

特徴:太くて見やすく力強い

状況:情報の見やすさを重視した資料に最適

明朝体

特徴:細くて見づらいが雰囲気を出せる

状況:情緒的で印象深くしたい資料に最適

基本はゴシック体を選ぶのがいいかと思います。

フォントの数

ゴシック体と明朝体の2種類のフォントを使いますが、片方だけ使うか、両方使うかで印象も変わってきます。

悪い例)両方使って印象がブレる

良い例)片方だけ使って統一感を出す

資料作りがうまい人は、どちらか片方だけにして、全体的な統一感を出しています。

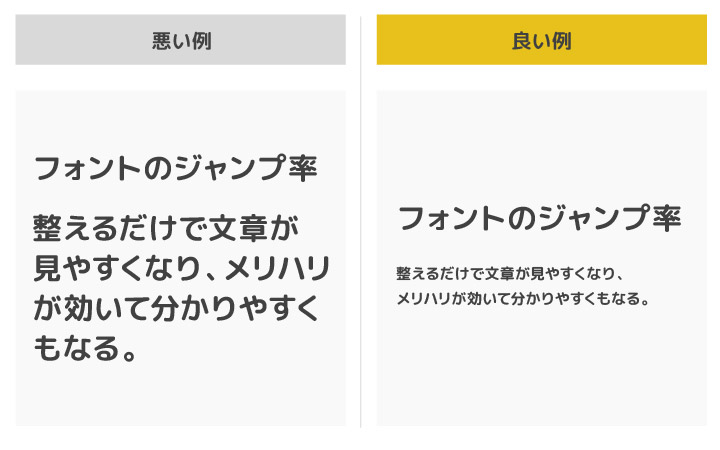

ジャンプ率(メリハリ)

ジャンプ率とはメリハリのことで、文字の大きさの違いにより、情報の読み取りやすさが大きく変わってきます。

悪い例)見出しも本文も同じ大きさ

良い例)見出しが大きく本文はそれよりも小さく

資料を見る時間が少ない場合は、ある程度は伝えたいことがあるので情報量を入れ込みますが、なかなか覚えてもらえません。

そのためジャンプ率などを活用して、重要な情報を意識させやすい状況を作り、お客様の記憶に残せる工夫をするのが資料作りでは大切です。

画像

画像はパッと見の一瞬で、多くの情報を提供できるため、大きな役割を持っています。

しかし、使い方を間違えると意味を誤解させてしまったり、印象を悪くさせる場合もあるので、気をつけたいポイント。

図解

下記の場合は、文章を図解・イラストに変換して見てもらう方がストレスなく見れます。

- 文章を読んだだけでは分からない

- 文章だけだとスライド内がパンパンになってしまう

図解にするだけで情報が圧縮して入れられるため、情報が多い場合は図解にしましょう。

アイコン

細かい図解や画像でなくとも、一つの単語をアイコン化して表現する方が分かりやすい場合もあります。

また、本文が文章だけだと見づらさもあるため、小さくてもアイコンを入れることで、資料を見てくれるお客様の負担が減ります。

フリー素材・画像

フリー素材(写真・イラストなど)は資料を作る時の強い味方。

使いやすさはあるものの、よく使われているフリー素材を使いまわしで使っている場合、こんなことが起きるかもしれません。

競合他社も同じフリー素材を使っている

→ 印象が似てしまうためお客様の記憶に残りづらい

競合他社は図解・イラストをオリジナルで作っている

→ 比較された時に優劣が付けられてしまう

フリー素材は簡単に使える反面、競合他社と使う素材がかぶってしまったり、使うことでデメリットになるため、使いすぎは注意が必要です。

スライド内の文章と画像の意味を合わせる

文章と画像を入れる場合に気をつけたいのが、情報の意味を合わせること。

悪い例)文章と画像の意味が合わない

文章:この人はプレゼンをしている人です。

画像:風景画像

良い例)文書と画像の意味が合う

文章:この人はプレゼンをしている人です。

画像:プレゼンしている雰囲気を感じる画像

文章と画像の意味が合っていないと、言っている事とやっている事が違う印象になり、読み手からしたらストレスでしかありません。

情報の意味は合わせるようにしましょう。(関係ない画像は入れない!)

サンプル

提案したい内容の中には、確実なことではなく「数字がこのくらいになります。」「売上へこのくらい貢献できます。」など、仮定の話で進めないといけない場合もありますよね。

曖昧な表現は控えたいですが、それでも確実なことが言えないことも多いので、イメージが付きやすいよう、サンプル画像を付けるのがオススメです。

悪い例)将来的なことを文章だけで説明する

良い例)将来的な状態をイメージ図としてサンプル表示する

人はイメージできない情報は、理解しづらく、記憶にも残りません。

なるべくイメージ図をサンプルとして付けてあげることで、お客様の理解を手助けしてくれます。

比較(対比)

どのくらい効果があるのか、比べると何が違うのか、比較(対比)を図にすると分かりやすいです。

悪い例)文章だけで違いを見せるが理解されづらい

良い例)図解して可視化すると理解されやすい

比較する対象が存在する場合、図にして表現するとお客様も理解しやすくなります。

グラフ

数字を用いて説明したい時は、グラフを積極的に使っていきます。

悪い例)数字を文章のみで伝えた

良い例)数字をグラフ化して伝えた

文章のみだと単なる数でしかありませんが、グラフにすることで、数に対して具体的に量をイメージできます。

具体的なイメージが持てると、理解度が高まるため、グラフ化は大事なポイント。

色

色は見た人の印象を左右する大事なポイントで、使い方次第で良くも悪くもなるため、色いについて気をつけたいことを見ておきましょう。

色数

色数をいくつ使っていいのか判断基準がないと、たくさん使ってしまいがちですが、基本は3色前後で抑えるのがオススメです。

悪い例)色を3種類以上使っている

良い例)色は3種類以内におさえている

色数が多すぎると、せっかくブランドカラーがあるのに会社の「らしさ」も感じず、ただただバラバラな印象しか感じません。

- メイン(一番多く入る色)

- ベース(基本的に使う色)

- アクセント(目立たせたい時に使う色)

基本は3~4つに色数を抑えて、全体的にまとまりのある印象を作ることが大切です。

文字色

文字色は基本的に「黒」を使い、ブランドカラーに合わせて調整していきます。

これは好みかもしれませんが、真っ黒を使うと文字の発色が強すぎて、読むのが疲れてしまう。

そのため、私の場合は少しグレーがかった黒に色を落として、見続けても疲れない色合いを選んでいます。

背景色

スライドの背景は基本的に「白」がオススメです。

色数を絞ったとしても、単調なデザインにしないよう色を使う機会は多いため、なるべく通常の本文では背景を白にして、文字色を黒で読みやすい状態を作る。

背景色を入れる場合は、

- 表紙

- 見出し

- 本文とは異なる見せ方をしたい場合の文章

など、注目させたい時に使っていきます。

視認性

視認性とは、見た目的な見やすさのこと。

悪い例)文字が薄すぎて見れない

良い例)文字がハッキリ見える

見やすさが損なわれると、途端に資料の質を悪く感じて、お客様の評価は下がってしまうため、自分と相手の視力違いなど、細かい配慮もされた資料を目指しましょう。

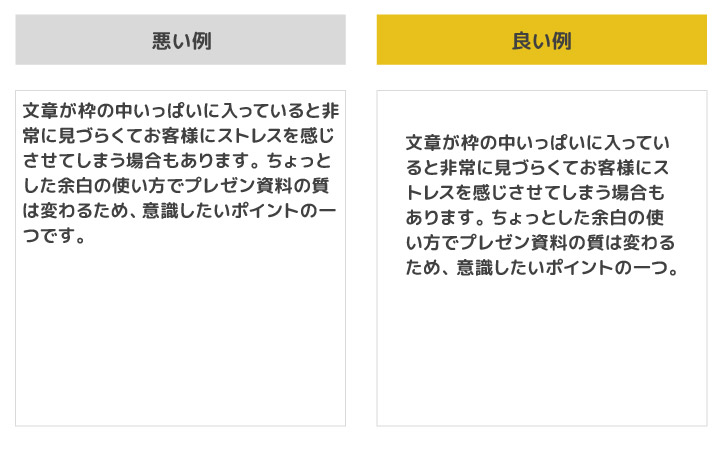

可読性

可読性は、読みやすさのこと。

色、余白、形、などが全て適切に揃ってないと、そもそも文章や情報が読みづらい。

悪い例)枠内にギュウギュウに文章が詰まっている

良い例)適度な余白の中に文章が入っている

読み取りやすさは理解度を高めてくれるため、可読性への意識も大切です。

判読性

判読性とは、情報の理解のしやすさであり、誤解を生まないこと。

視認性・可読性が前提としてあり、さらに情報を読んだ時に理解しやすいか。

悪い例)普段使わないような難しい言葉だらけ

良い例)普段使うような簡単な言葉で理解しやすい

お客様に伝えた情報を理解してもらえなければ、存在しないのと一緒なので、判読性を高めることが必須です。

アニメーション

PowerPointやGoogleスライドなど、プレゼンを魅力的に演出できるよう、情報を動かすアニメーション機能が搭載されています。

アニメーションを使われる方も多いかと思いますが、私としては使わないのがオススメ。

メリット

・アニメーションさせているだけで魅力的に映る

・誰でも簡単にアニメーションを取り入れられる

・資料の作った感が出る

デメリット

・表示されるまで待たないといけないのでストレスを感じる

・時間がない中のプレゼンで無駄な時間を使ってしまう

・アニメーションの微調整で時間がかかる

アニメーションにはメリット・デメリットの両方ありますが、やはり資料を見る側で考えると、表現で時間を使うのではなく、もっとお互い建設的な話で時間を使いたいと思っています。

そのため、私の場合は時間を少しでも無駄にするアニメーションは使いません。

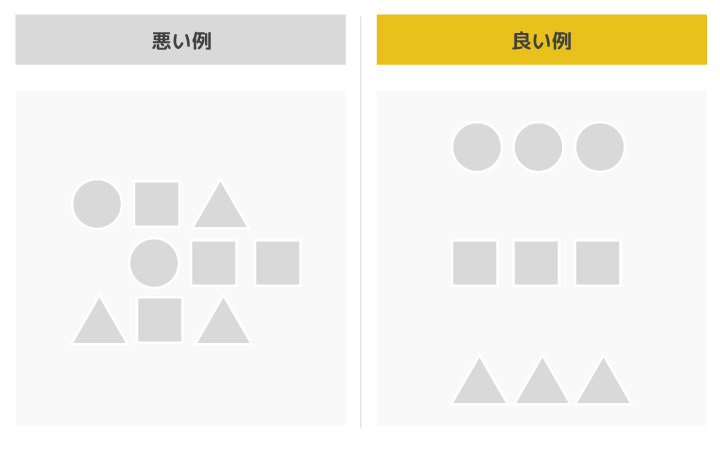

グルーピング

デザインの基本として、同じ情報の仲間は近づけて、仲間が違うなら物理的な距離を離します。

悪い例)分類が違う情報だけど全てまとめている

良い例)分類が違う情報は余白を使って離している

しっかりと情報のグルーピングができていると、読み取りやすくなるため、少しの気遣いが資料閲覧時の印象を強く残してくれます。

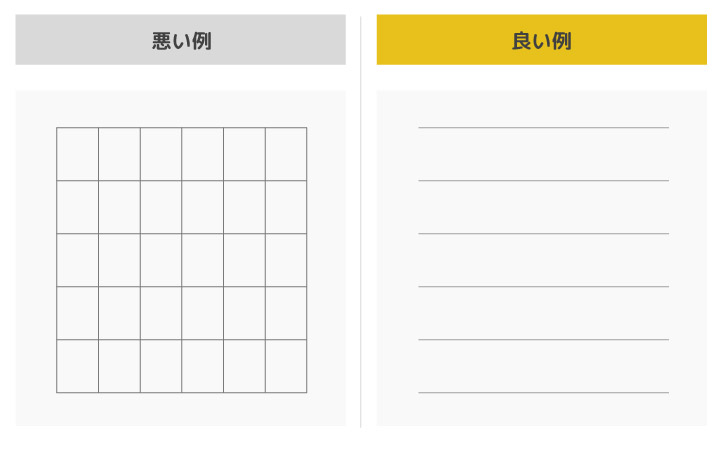

表(テーブル)

表は、資料作りで必須のスライドの一つですよね。

しかし、表組みをすると線が増えるので見づらくなっている場合も。

悪い例)線が多くて見づらい

良い例)線が少なく見やすい

掲載情報に集中してもらいたいのに、線が多くなると見るべき情報量が多くなって、お客様のストレスになるため、表を使う場合は線を少なくしましょう。

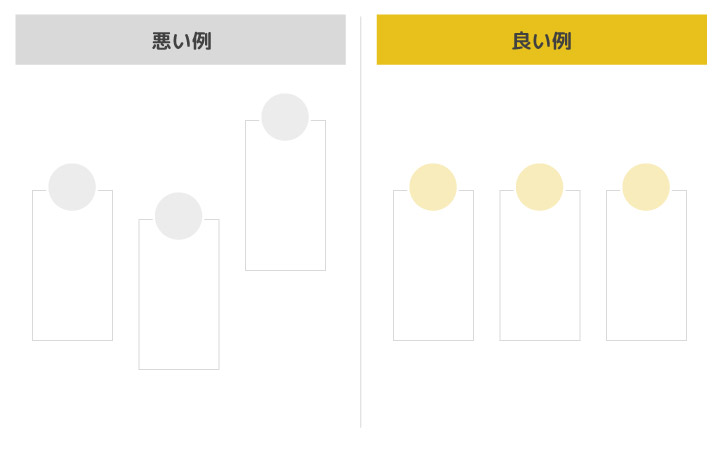

揃える・整列

位置やデザインなど揃えることも判読性を高めます。

悪い例)情報の位置がバラバラで見づらい

良い例)情報の位置が揃って見やすい

お客様に余計なストレスを与えないよう、違和感を与えないようにするため、情報の位置やデザインに統一感をも持たせます。

余白

情報同士の隙間が詰まっていると、見づらい、読みづらい、理解しづらい、何もいいことがありません。

悪い例)余白がないため詰まって見える

良い例)余白があるため見やすい

スペースをうまく使って、お客様に対する見やすさを向上させましょう。

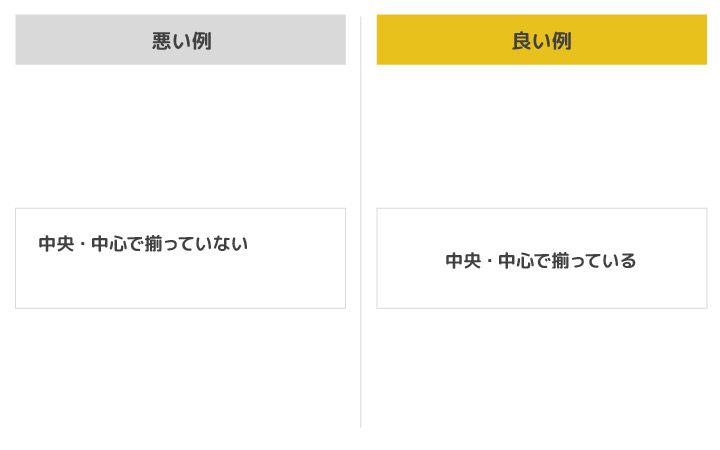

囲み線の中の文字の位置

枠の中に文章を入れたい場合は、その位置によってデザインの印象が大きく変わります。

悪い例)上や右左に寄っている

良い例)中心・中央で揃えている

囲みを使った場合は、情報の位置にズレがあることで印象を悪くするため、中心・中央へ配置するようにしましょう。

比較される前提を意識できている

資料を渡したい・見てもらいたい相手は、きっと何か困っているからこそ、解決の糸口を見つけようと情報を探しているはずです。

お客様の状況例

・プレゼンしてもらうため何社にも声をかけている

・ITツール比較のために各社の資料を取り寄せている

・情報収集のため色々な観点から資料ダウンロードしている

つまり、初めから他社と比較される状況で資料が求められていると言えます。

差別化を作れている

- デザインが似てしまうと差別化できない(フリー素材を使ったり)

- 他社には入っている情報が入っていないと減点になる

- 自社の強みを明確に言語化できていないと伝わらない

比較されることを意識せず作られた資料は、すぐに検討候補から外されてしまう可能性がある。

資料作りが上手い人は、競合調査はもちろんのこと、オリジナル性や自社の「らしさ」を資料で表現して、違いを作っています。

8. 企画構成の精度が高い

スライドの順番や、盛り込みたい内容など、資料の構成に悩むことも多くないですか?

何を入れればいいか分からず、無駄に時間を過ごしてしまう場合もあるため、スライドに入れたい情報の基本を見てみましょう。※ 状況に応じてスライドを組み替えていきます。

表紙

表紙は、印象を決める大事な1枚目のスライド。

デザイン的な観点も必要ですが、今から見る資料を端的に表し、お客様が「自分事」になる瞬間を作り出していきます。

あなたとお客様のスタートラインでもあるので、必ず用意しましょう。

目次(アジェンダ)

資料を見せる前に、先が見えないと人間は不安になるため、資料ボリュームを伝えるためにも、目次として大まかなページ構成をまとめておきます。

目次によって資料の概要が分かり、ページ数も書いてあれば、お客様は大まかに資料のボリュームが分かるため「いつ終わるのかな…」「長いな…」こんな気持を湧きづらくさせます。

自己紹介・挨拶文

あなたと担当者は見知った中でも、あなたを知らない方もいるかもしれません。

いきなり誰か知らない人から、延々と説明を受けるよりも、どこの誰なのかを示しておくことで、余計な不安を作らせない工夫も大事です。

お客様の立場で考えて、必要なら自己紹介・挨拶文を入れておきましょう。

背景・課題・悩み

資料の作り手と読み手の共通認識がとれると、話しが早くなるので、改めて認識合わせをするために、状況背景や相手が抱えている課題・悩みなどを言語化してあげます。

解決施策

課題に対して、どのような施策を提案したいのか示します。

ロードマップ

ロードマップとは、施策をどのように取り入れて、課題解決を促していくのか流れを示すもの。

部分的な施策だけではなく、中長期的な視野を持ちながら、お客様が抱える問題を解決するためプロジェクトをどう進めて、最終的なゴールへ導くのか可視化させた情報です。

効果測定・分析

施策を行うだけでなく、成果をどのように判断していくのか、効果測定・分析に関する方法をお伝えします。

施策のやりっぱなしは、何が良くて悪いのか分からず、かけたお金が無駄になる場合も。

お客様としては、かけた費用を無駄にしたくない、またはノウハウを貯めてさらなる改善をしていきたいと考えているため、必ずPDCAを回せる提案を行います。

得られる成果

提案する施策を行えば、どのような成果が得られるのか。

具体的な数値など出せない場合もありますが、お客様の中に成功イメージが作れる情報を入れておきます。

事例(ビフォー・アフターなど)

今回のプロジェクトに似た事例を社内から集め、お客様に対して本プロジェクトが対応できる実績を持っていることを示します。

また、あなたが携わった(または会社が)ことで、どのような変化を起こせたのか、ビフォー・アフターで示せると尚良いと思います。

嘘ではなく事実として、お客様に期待感を感じてもらえる情報を掲載しましょう。

選ばれる理由(メリット・デメリット)

なぜあなたの会社が選ばれているのか、他社が何を基準にしてあなたの会社を選んでいるのか示す情報を可視化。

あなたと担当者との相性、金額的魅力、ノウハウなど、選ぶメリットはたくさんあるかもしれませんが、お客様にとっての判断基準はまた別のところにあるかもしれません。

事前にヒアリングが行え、何が求められているのか見極められていれば、求められる内容をベースにメリットとして打ち出し、見極められていない状態なら、自社が打ち出せるメリットを伝えておきましょう。

スケジュール

プロジェクトをゴールまで導くための、詳細な期間を含めたスケジュールを提示します。

お客様の状況によっては、求めたい期限もありますが、あなたの状況だとその期間内での可動が難しい場合も。

お互いの状況を確認しつつ、プロジェクト進めるために、まずは全体的なスケジュールを可視化しておきます。

料金表・見積もり・値引き

実際にあなたの会社が対応する場合の費用感を伝えます。

既に固定の料金がある、または本プロジェクトを行うために算出した見積もりなど、状況は様々ですがかかるコストを可視化。

競合他社も金額は伝えていると思いますが、計算方法が違う場合もあるため、お客様が比較しやすい料金計算で伝えてあげるのがオススメです。※ なるべく見積もりの内訳は細かく出して頂くと親切だと思います。

体制図

本プロジェクトを遂行するため、社内的にどのような体制で望むのか、体制図を付けておきましょう。

誰が、どのように進めるのか分からないと、不安になる方も多いです。

実際に対応するスタッフの写真を含めたり、お客様が不安を感じるポイントに配慮して、資料を作っていきます。

よくあるご質問・回答

対面でのプレゼンならその場で質疑応答はできますが、資料提出だけの場合など、資料内の説明に対して疑問が生まれたら、すぐ解決できない場合も。

よく質問される質問・回答を掲載しておき、お客様が不安に感じやすいことは、すぐフォローできるようにしておくのもオススメです。

その他サービス紹介

見てもらっている資料は、お客様が直近で解決したい課題に対することですが、あなたの会社では別の課題を解決する手段を持っている場合もありますよね。

お客様側で、まだその対応は必要ない場合もありますが、今後発生した時に、自社ができることを伝えておくと、別の機会でも繋がりを持てる場合も。

お問い合わせ(CTA)

資料を見てもらって、お客様の心が動いて次のアクションへ進みたい場合に、すぐ連絡を取れる方法を用意しておきます。

他にも、いつも連絡を取っていた担当者が離れてしまったり、別の部署が見た時にも、誰に連絡をしていいか分からずチャンスを逃す場合もあります。

お問い合わせ先(担当者・メールアドレス・電話番号など)を必ず残し、少しでもチャンスを広げていきましょう。

会社概要

資料を作った会社は誰なのか、会社概要を載せておきます。

9. 引用・出典・データを出して信頼感を得ている

スライドに入れたい情報があるのに、自社データとして出せない場合は「引用」「出典」などを用います。

引用とは、他者が作った著作物(記事・データなど)を使わせてもらうこと

出典とは、引用した元情報の存在を示すこと

引用ができるからといって、スライド1枚の中にまるまる引用情報を使うのはダメで、あくまでも引用の範囲は副次的な扱いのみ。

- 世に公表されている情報のみが引用対象

- 引用先の著作者に敬意を持つこと

- 引用情報は変更しない

- 引用内容を掲載情報のメイン扱いにさせない

他にも引用条件はありますが、カギ括弧・囲み・余白などを用いて、引用であることを分かりやすく伝える必要もある。※ 引用を使う場合は著作権法32条1項を改めてご確認ください

使ってはいいものの、扱い方を間違えれば著作権侵害にもなるため、資料に入れる際は気をつけましょう。

10. チェックで抜け漏れを無くしている

資料を頑張って作成した後には、思わぬ見落としが多く潜んでいる場合も。

作ってきたあなただからこそ気づかない事もあるため、行っておきたいチェックを見ておきましょう。

誤字脱字(ダブルチェック)

資料チェックの基本はまず、文字や言葉の間違えがないか誤字脱字チェック。

作っている本人が見直すと、問題無さそうな文章も、他人が見るとおかしい・間違っている使い方に気づく場合もあります。

私の場合は直したと思っても、後日見つけることが多いため、資料作成した翌日に改めてチェックすることを心がけています。

音読

あなた自身または資料を受け取ったお客様が、誰かメンバーへ説明する際に資料を読み上げる場合があります。

誤字脱字のチェックをした後は、実際声に出して資料を読んでみることで、読み上げづらいポイントが発見される場合も多い。

読みづらさはストレスを感じる原因にもなり、それが比較された際の優劣を決めてしまうかもしれません。

念には念を入れて、確認しておきましょう。

利用シーンを想定して見え方を確認する

大きなスクリーンに移す、パソコンのモニターで見せる、オンラインMTGツール内で見せる、事前に提出するなど、資料を見てもらうシーンは様々です。

資料作成の時は問題なかったのに、いざスクリーンに移したら字が小さすぎて見えなかった…こんな事もあるため、なるべく想定される状況を再現して、資料の見え方をチェック。

字が見えづらい、図が見えづらい、これらはマイナス要素にしかならないため、確認頂くのがオススメです。

著作権の確認

文章・画像・データなど、他者の著作物を引用している場合は、改めて確認しておきましょう。

特定の場面だけで使うつもりだったのに、著作権を理解していない社内の誰かが、資料に入れていた著作物を間違った使い方をしてしまう場合も。

社内で著作物に関する利用ルールを定めることも大事ですが、自分自身が作った資料への著作物を入れる場合は責任も発生するため、気をつけなければいけません。社内だけでなくお客様へ提出する場合も同じです。

資料作成におけるセンスとは?

資料作成がうまい人は「センスがあるからだよ」と言いたくなるかもしれませんが、センスとは一体何でしょうか。

センスとは、知識・情報量の差でしかありません。

人間誰しも、自分の記憶を頼りに会話をし、文章を書き、コミュニケーションをとっていますが、知らないことは思いつきたくても思い付けませんし、情報としても出せないことが多い。

情報を持っていても的確なタイミングで取り出せるかは別のお話。

しかし、知っている情報が多ければ、記憶から引き出しやすいだけでなく、情報同士または新しく見知った情報をかけ合わせて、さらに良いものを作っていける。

あなたの身近で受注を連続獲得している営業さんは、情報を多く持っていたり、お客様の解像度を高めて、求められている価値を可視化できているだけかもしれません。

資料作成が今よりもうまくなるには、あなたもちょっとした情報を知るだけで、その中身を変えることができます。

資料作成にお悩みがある方へ

資料を作り込みたくても、時間がとれない場合もありますよね。

特にあなたが営業さんの場合は、提案先もたくさん・資料作りもたくさんで、時間に追われている場合も。

資料作成では基本なポイントを抑えつつ、まず最小限で作ることが大事なので、このページで基本を見て頂けると嬉しいです。

資料を作っていると「これでいいのかな?」と不安になることも多いですが、一番は資料を見てくれる相手が「自分事」になってもらうことなので、お客様理解に一番時間をかけるのがオススメです。