いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。将来的な売上が作れるよう、リード(見込み顧客)がどんどん獲得できる、ホワイトペーパーを作る流れを見てみましょう。

ホワイトペーパーの作成経験が少ないと、どのように進めていけば分からないことも多いですよね。

資料を作る感覚で大丈夫なのですが、実は専門的なスキルがいくつも必要なのがホワイトペーパー。

作成するうえで必要な基礎情報やコツを、順を追って解説してくので、この記事を活用頂けますと幸いです。

こんな方にオススメ!

・ホワイトペーパーが必要になってきた…

・なかなかホワイトペーパー作成が進まない…

・ホワイトペーパーの正しい作り方を知らない…

- 目次

- ホワイトペーパーとは?BtoBマーケティングにおける役割

- BtoBホワイトペーパーの種類

- ホワイトペーパー作成前の準備

- BtoB向けホワイトペーパーの構成設計

- ホワイトペーパー作成の6ステップ

- ホワイトペーパーを作るコツ

- ダウンロード効果を高める工夫

- 内製と外注の選び方

- ホワイトペーパーの成功事例

- よくある注意点

ホワイトペーパーとは?BtoBマーケティングにおける役割

BtoB向けのホワイトペーパーとは、企業が自社の専門知識や業界に関する知見を提供し、見込み顧客が抱える課題解決をサポートする資料のこと。

リード(見込み顧客)獲得に繋がる最初の起点となり、課題に対する解決策を提示することで、自社への信頼や権威性を高め、商談や契約へ導くための重要なマーケティングツールとして活用されます。

ポイントは下記の3つ。

① 見込み顧客の連絡先情報を獲得すること

② 自社の専門知識を伝え信頼と権威性を築くこと

③ 見込み顧客の第一想起の対象となること

これらを通じて商談や契約(購入・申し込みなど)に繋げ、最終的には売上創出の起点となることが、BtoB向けホワイトペーパーの重要な役割です。

ホワイトペーパーの活用シーン

ホワイトペーパーは、PowerPoint(.pptx)・Excel(.xlsx)・Word(.docx)・PDFなどのファイルで提供されますが、インターネットを通じて、またはリアルな対面の場であれば印刷して手軽に提供できます。

目的に応じた活用シーンを確認しておきましょう。

| 目的 | 手段 | チャネル |

|---|---|---|

| 見込み顧客の連絡先情報の獲得 | ホワイトペーパーの提供と引き換えに個人情報を含む項目を送信できるフォームを設置 | オウンドメディア(公式サイトなど)/ SNS / ランディングページ / 広告 / 資料掲載サイト / 展示会 / セミナー(ウェビナー)など |

| 信頼・権威を築く | 獲得した見込み顧客に対して定期的にホワイトペーパーを提供して信頼に足る企業だと印象付ける | メルマガ / セミナー(ウェビナー) / 勉強会(ワークショップ)など |

| 商談・契約の獲得 | 商談や契約のタイミングでホワイトペーパーを提供して信頼性の裏付けを行い意思決定を促す | メール / メルマガ |

BtoB向けホワイトペーパーとその他資料との違い

一般的なホワイトペーパー

BtoBマーケティングに活用するホワイトペーパーと、一般的に知られているホワイトペーパーでは、その意味合いが大きく異なります。

本来ホワイトペーパーとは、政府や研究機関などが、特定の分野における調査結果や研究成果をまとめた報告書または政策提案書のことを指していました。政策の立案や学術的な議論の基礎資料として利用され白書と呼ばれることも多く、客観的な事実やデータに基づいて、ある事象について深く分析し、提言を行います。

営業資料

営業資料は、商談相手の状況にカスタマイズされた提案用の資料となり、自社製品・サービスの魅力を伝えながら、意思決定を促すために使われます。

パンフレット(またはカタログ)

パンフレットは、自社の製品・サービスまたは会社のことを網羅的に伝える資料のこと。

eBook(イーブック)

特定テーマに対して分かりやすく情報を伝える資料のことで、ホワイトペーパーよりもセールス色を薄めて作られます。

BtoBホワイトペーパーの種類

BtoB用のホワイトペーパーにはジャンルが複数種類あり、状況に応じて使い分けができないと、成果を期待できません。

あなたの営業・マーケティング活動を大きく前進させられるよう、必要な種類を確認していきましょう。

| フェーズ | 種類 | ジャンル例 |

|---|---|---|

| 認知 | 課題解決型 | 問題提起 / ノウハウ / テンプレート / 基礎知識 |

| 調査レポート型 | 独自データ公開 / 業界動向 / アンケート / イベントレポート | |

| 比較検討 | 製品・サービス型 | 製品・サービス紹介 / 料金表 / 比較 / シミュレーション |

| 意思決定促進 | 事例型 | 成果事例 / 活用事例 / キャンペーン |

課題解決型

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ターゲット | 潜在顧客 |

| 目的 | 潜在顧客から専門性の認知と信頼の獲得 |

課題解決型のホワイトペーパーとは、まだ自社に対して専門性も信頼性も感じておらず、ターゲットではあるが販売したい製品・サービスをまだ求めていない見込み顧客に対して、専門的なノウハウが提供できることを認知させ、その情報を手に入れることで日常業務の「負」を解決するキッカケにしてもらうための資料。

ノウハウにより悩みや不安が解決できれば、情報の提供企業に対して専門性と信頼性を感じるようになります。

企業が潜在的な見込み顧客と最初の接点を手に入れるための資料が、課題解決型のホワイトペーパーです。

調査レポート型

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ターゲット | 潜在顧客 |

| 目的 | 情報への感度が高い見込み顧客との接点を作る |

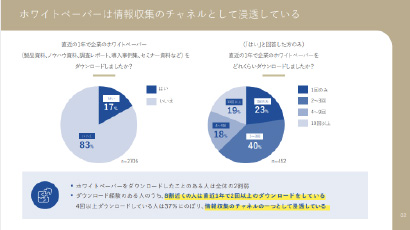

調査レポート型ホワイトペーパーは、自社で保有しているデータ、または特定のテーマに対して社外インタビュー・アンケートで情報を集め、レポーティングした資料のこと。

業界の動向・トレンドや、事実データから導き出された考察または実態を公開することで、自社の専門性を広める効果があります。

自社の独自データや調査による情報収集は、模倣性を低くしコストの懸念から他社が作成しづらいため、希少性が高くなり業界内で競合との差別化にも繋がります。

製品・サービス型

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ターゲット | 顕在顧客 |

| 目的 | 比較検討時に自社の存在を候補に入れてもらうため |

製品・サービス型のホワイトペーパーとは、直接的な課題解決方法を能動的に探している見込み顧客に対して、自社が提供できる最善の解決方法を示す資料のこと。

課題の解決方法を具体的に探し始めた段階であるため、すぐに意思決定しようとはせず、まずは関連した情報を収集し、比較検討へ移ろうとしています。

このタイミングで見込み顧客の候補に入れると、その後は具体的な商談や契約へ移行しやすくなるため、売上の貢献度が高くなります。

事例型

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ターゲット | 課題解決方法を最終的に決めようとしている顕在顧客 |

| 目的 | 課題解決イメージを具体化させ安心を感じてもらうこと |

自社の課題解決を任されている責任者(企業担当者)は、選択ミスによる会社への損害をリスクだと感じており、その失敗が自身に紐づくことをとても恐れています。

仮に選択を間違えたことで、減給や降格などに繋がれば不利益にもなるため、正解だと思う選択をしたい。

そのため、根拠を持って意思決定ができるよう、または担当者が上席に承認をもらいやすい状態を作るため、自社と同様の状況に陥っている企業が、どのように解決まで進められたのか具体的な事例を知ることで、次の一歩が踏み出しやすくなります。

ホワイトペーパー作成前の準備

ホワイトペーパーは、誰に何を伝えるのかが重要であるため、ターゲットを明確にして対象人物の解像度を高める必要があります。

そのために必要な「なぜ」「誰に」「何」を、自社ができる範囲で具体化させていきます。

ゴールと目的の明確化

一番最初にやることは「なぜ」ホワイトペーパーが必要なのか、自社のゴールと目的を明確にさせること。

ゴール例

・継続的な売上UPに繋げたい

目的例

フェーズ① 将来的な見込み顧客と今のうちに接触しておきたい

フェーズ② 見込み顧客からの信頼を積み重ねていきたい

フェーズ③ 商談可能な見込み顧客を見極めたい

たとえばフェーズ③を目指しているのに、フェーズ①に適した潜在顧客向けの課題解決型ホワイトペーパーを作成しても、ゴールへ到達するには難しいと言えます。

目的に合わせてホワイトペーパーを用意することで、最短でゴールへ近づけるため、作成前には必ずゴールと目的を明確にして、チームで共通認識を作っておきましょう。

ターゲットの明確化・分析

ホワイトペーパー作成では「誰」に対して提供する資料なのか、具体的な対象者を理解していなければ、テーマも言葉選びもデザインもすべて間違った方向へ進んでしまいます。

万人受けすることを目指すなら話は別ですが、目的に合わないホワイトペーパーを用意しても、ゴールにたどり着くのが遅くなるだけ。

対象者を絞り込み、その方がもっとも反応する内容のホワイトペーパーを作ることで、出したい成果が得られます。

「誰」を明確にするための方法が2つあるので、詳しく確認していきましょう。

ペルソナ設定

ペルソナとは、ターゲットを具体化させて作り上げた架空の人物像。

ペルソナの要素

氏名 / 性別 / 年齢 / 職種 / 役職 / 年収 / 住まい / 悩み / ライフスタイル / 趣味など

具体的に対象者の詳細をまとめていくと、人物像が浮かび上がってくるため、ホワイトペーパー作りの軸になります。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップとは、ターゲットの行動や感情が変化する一連の流れを可視化した全体像のこと。

変化のポイントや心理面などを確認することで、ホワイトペーパーに取り入れたい必要な要素や、提供タイミングが見えていきます。

情報収集とリサーチ

ゴール・目的・ターゲットが定まったら、ホワイトペーパーに盛り込む情報を具体的にするため、必要な情報を探してまとめていきます。

収集情報

・対象者に向けた専門的情報(自社のノウハウ)

・競合のマーケティング施策やホワイトペーパー

データを使う場合のリサーチ手法

・自社のデータベースから抽出

・インターネットアンケート(多人数からの情報収集に向いている)

・デプスインタビュー(1対1で聞き出していく)

・グループインタビュー(複数人参加型で聞き出していく)

・第三者のデータを出典として使わせて頂く(例:政府統計など)

BtoB向けホワイトペーパーの構成設計

ホワイトペーパー用に情報が集められたら、基本的な構成を用意していきます。

特にBtoB向けであれば、信頼性や権威性を感じてもらえるよう、専門性と根拠をセットにして提示することが大切です。

基本構成

| 順番 | 構成 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | 表紙 | 見込み顧客の興味関心を引き付けるタイトルとデザイン |

| 2 | 課題※ 問題提起 | ビジネス上解決したい不安や悩みを可視化して自分事化を促す |

| 3 | 解決策 | 課題に対して最良の解決策を示す |

| 4 | 事例・根拠 | 解決策の妥当性や効果を立証するための情報(数字があると尚良い) |

| 5 | CTA※ Call to Action | 読者が次の段階へ行動が移れるようフォローする情報(電話番号・メールアドレス・文章など) |

ストーリー化

読者がホワイトペーパーの内容を自分事で認識するほど問題意識が表面化するため、意識や行動の変化が起きやすくなります。

目的達成には、自社からの働きかけはもちろん、お客様が自ら動く原動力も必要となるため、自分事化を促すストーリーが欠かせません。

| 構成 | 説明 |

|---|---|

| 問題提起する | 気づいていなかった問題に気づいてもらい行動を促す |

| 共感する | 共感により心理的ハードルを下げて行動を促す |

| ギャップを作る | ギャップによる期待の向上で行動を促す例:たった3ヵ月でアクセスが10倍になったSEO施策 |

問題提起・共感・ギャップは、顧客が自分事として捉えやすい展開を作りやすいため、積極的に取り入れていきましょう。

専門性の強調

BtoB向けのホワイトペーパーで重要なのが、顧客に自社の専門性を認識してもらうこと。

なぜならば、顧客がビジネス課題を解決したいと思ったタイミングで、真っ先に思い出してもらえる存在(第一想起の対象)を確立できれば、成約率向上が可能だからです。

通常、顧客は課題解決のため、複数社を比較して自社とのマッチング度を見ながら、選択ミスを起こさないようリスク回避するのが一般的です。

そのため、比較検討の候補に入れなければそもそも選んでもらえませんし、たとえ候補に入れたとしても比較される時点で、自社が選ばれる確率は低くなる。

しかし、予め自社の業界における深い知識や豊富な経験を専門性として十分に伝えられると、顧客は自社を「この分野の専門家」として認識し、真っ先に相談したいと思うようになり、これが不毛な価格競争に巻き込まれることなく、長期的なビジネスパートナーを築くことに繋がります。

ホワイトペーパー作成の6ステップ

準備が整ったら、実際にホワイトペーパーを作り出していきます。

作成は6ステップで進めていき、情報の言語化・具体化します。

ステップ1:テーマの決定

ゴール・目的・ターゲットに基づき、何の情報を提供すればいいのか、ホワイトペーパーのテーマを具体的に決めていきます。

注意したいのは、ホワイトペーパーは見た目のデザインよりも、中身であるテーマが重要だということ。

見た目の良し悪しは主観で判断されるためコントロールは難しいですが、テーマであればターゲットの判断も大きくブレることがなく合わせやすいと言えます。

高めやすい価値は、デザイン性よりテーマ性となるため、まずは中身をターゲットにどこまで合わせられるかを考えていきましょう。

ステップ2:全体ストーリー・骨子の構成

ホワイトペーパーのテーマが決まったら、どのような流れで情報を盛り込んでいくのか、構成を決めていきます。

大事なのは、自社の専門性を論理的に分かりやすく表現すること。

専門家だからこそ作り手側は分かりますが、読み手側は専門知識を持っていないケースが多いため、丁寧に文脈を作っていかなければ伝わらない。

構成を可視化するため台割を作る

企画構成が出来上がったら、一度台割を作ってみると、全体像が分かりやすくなります。

このような形で、簡単に文字と情報を入れる枠を作ってみる。

どこに何を入れればいいのか、台割を作るとハッキリと分かるので、本格的なデザインの前に作っておくのがオススメです。

手書きでもいいですし、実際にパワーポイントなどの資料作成ツールでもOK。

ページ数(ボリューム)を設定

全体の構成が決まったら、事前に集めておいた情報を仮入れしていき、どのくらいのページ数になりそうかボリューム感を把握していきます。

全体像をこの段階で把握できると、スケジュールの進め方の調整や、あとで遅くなりそうな工程を事前に察知できるため、プロジェクトも進めやすくなります。

ページ数の目安

10~20枚:簡易的

20~50枚:具体的

50枚~ :専門性高め

100枚~:専門性の高さから権威性の獲得

枚数が多ければいいわけではありませんが、ホワイトペーパーの効果である信頼性の獲得は、専門性をどれだけ表現できるかにかかっているため、余裕があればボリュームも求めてみましょう。

また、企画構成によってページ数が変わるため、参考として実際に作成したホワイトペーパーのページ数を確認してみましょう。

| ジャンル | ページ数 | タイトル |

|---|---|---|

| ノウハウ | 11ページ | 「しない」だけで見栄えが変わる!資料作成6つの「しない」 |

| 調査レポート | 17ページ | 企業のホワイトペーパーに対するユーザー評価の調査レポート |

| 比較 | 26ページ | 人気の資料サービス比較表 |

| サービス資料 | 28ページ | ブランディング・マーケティングのための動画活用資料 |

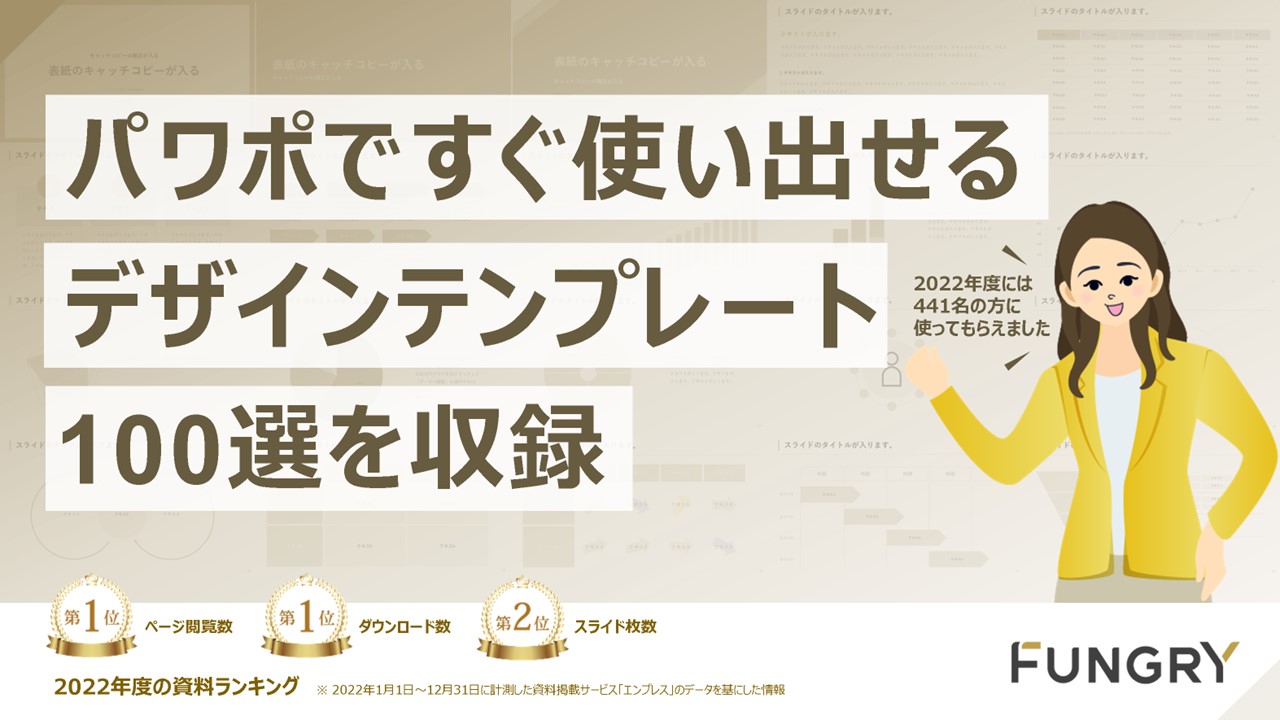

| テンプレート | 115ページ | パワポで今すぐに使い出せるデザインテンプレート100選を収録 |

状況によって毎回変わるため、ページ数にはこだわらなくて大丈夫ですが、制作代行にて外注する場合はページ数によって費用が膨らむので、その点だけは気を付けましょう。

文字数

ホワイトペーパーを作るためには、ある程度の文章が必要になります。

初心者ガイド:2,000~4,000文字(初級編のため文字少な目)

サービス資料:3,000~5,000文字

ノウハウ資料:5,000~7,000文字

調査レポート:7,000~10,000文字(データが含むため)

これに限りませんが、1ページに200~300文字入るなら、10ページで約3,000文字分に換算できる。

図解やアイコン中心の構成にすれば、3,000文字もいきませんが、記事コンテンツを1本作るレベルは必要なので、ライターさんに入ってもらうのがオススメです。

もしライティングスキルが無い場合は?

制作代行またはライティングのみ代行をお願いするか、ChatGPTなどのAIに作ってもらい、足りないスキルを補完するのもいいかもしれません。

制作期間

ホワイトペーパーをゼロから作っていくには、約1週間~1ヵ月ほどはかかります。

かなり幅はありますが、関わる全員が毎日フルで時間を使えれば、短時間で完了するものの、他の業務と兼務しながら進めるなら、やはり1ヵ月間ほどはかかる。

外注した場合もゼロベースで作るなら、同じくらいの時間が必要です。

制作期間を短くして量産するには?

社内リソースが足りなければ制作代行をお願いするのも一つの手ですが、デザイン時間を短縮したり、やりようはいくらでもあります。このページに記載してある作り方を参考にしていただければ、うまく量産体制が築けるようになるため、最後まで見ていただけると嬉しいです。

役立つ作成ツール

ワイヤーフレームの段階から、実際に作成ツールを使っていきます。

有料・無料とさまざまある中で、一般的なものから、無料なのに使いやすいホワイトペーパーの作成ツールをまとめてみました。

| ツール名 | 費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| PowerPoint(パワーポイント) | 有料 | 文章・図・アニメーションなど簡単に資料作成できるMicrosoft製品 |

| Word(ワード) | 有料 | 文章で資料作成できるMicrosoft製品 |

| Canva(キャンバ) | 無料・有料 | テンプレートが豊富で自由に資料が作れるツール |

| Googleスライド | 無料 | Googleアカウントがあれば誰でも使用できる資料作成ツール |

| Adobe イラストレーター | 有料 | 情報をどんな形にも可視化できるデザインツール |

| Keynote(キーノート) | 無料 | Macに備わっている資料を魅力的に作成できるアプリ |

会社として作るのであれば、Microsoft製品をすでに導入しているケースが多いため、パワーポイントやワードで簡単にホワイトペーパーが作れます。

色々ツールはありますが、Microsoftと契約があればパワーポイント、なければ無料のCanvaかGoogleスライドがオススメです。

ステップ3:タイトル作成

ホワイトペーパーの提供方法にもよりますが、webサイトを経由した基本的なリード獲得手法で使うなら、概要だけを紹介してダウンロードフォームを送信した方にのみ、中身を公開することが一般的です。

しかし、簡易的な紹介情報はあるものの、中身が見れない状態で、ホワイトペーパーを欲しいと思ってもらうのは至難の業。

事前に見せられる情報が少ないからこそ、表紙に入るタイトル(テーマを要約した内容)がとても重要です。

ポイントは、文章のようにダラダラ長くするのではなく、一瞬で理解できる情報量であり、尚且つ「見たい」と思える表現になっているか。

タイトルで中身の魅力をどこまで表現できるかが、ホワイトペーパーの成否を分けます。

ステップ4:本文を作成

ホワイトペーパーの中身に該当する、本文を作成していきます。

本文の基本

・ですます調を整える

・各ページの文章量を揃える

・文章量に適したフォントサイズにするなど

これらを全てまとめて、トンマナを整えると言います。

また、数字など具体的なデータを出したい時は、グラフを用いたり表で分かりやすく表現しなければいけません。

本文は文章だけではなく、テキストに関わる全ての情報を指すので、必要な情報を可視化していきましょう。

ターゲットに合わせる表現力(翻訳力)が大事なので、ライティングのスキルをもった方に書いてもらうのがお勧めです。

ステップ5:デザイン

評価の高いホワイトペーパーの特徴に、情報の分かりやすいデザイン化があります。

- 視線誘導が自然で読み疲れにくい

- グラフや図で視覚的な表現を高めている

- フォーマットを用いてデザイン時間を時短させている

誰に見てほしいのか「相手」が分かっていないと、見た目だけのデザインを追い求めてしまい、いつまで経っても完成しません。

事前に定めったターゲット(ペルソナとカスタマージャーニーマップ)に沿って、的確なデザインになっているのか判断していきましょう。

表紙のデザイン例

|  |

|  |

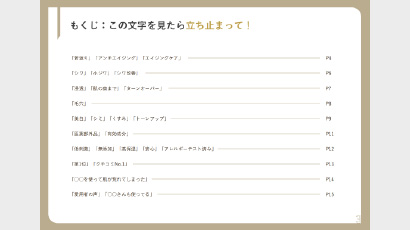

目次のデザイン例

|  |

|

本文のデザイン例

|  |

|  |

図解のデザイン例

|  |

|  |

グラフのデザイン例

|  |

|  |

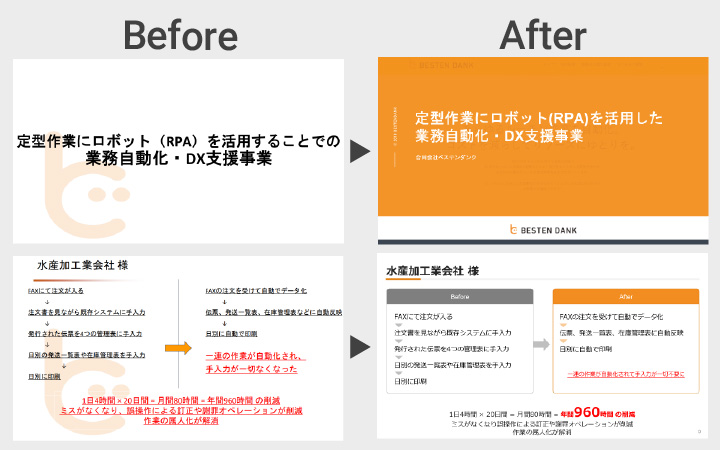

Before・Afterデザイン事例

ベステンダンクさまのビフォーアフター

ピーアールジャパンさまのビフォーアフター

ステップ6:最終レビューと校正

ホワイトペーパーのデザインが一旦完成したら、見直しを行っていきます。

- 誤字脱字はないか

- デザインのトーンは守られているか

- 情報の事実性は担保できているか

最初から100点を目指して完璧に作るのは難しいため、ブラッシュアップを重ねて少しずつ良くしていきましょう。

ホワイトペーパーを作るコツ

外注せず自社でホワイトペーパーを作るのであれば、スキル・ノウハウは必要です。

すでにいくつか作っており経験値があればいいですが、無ければ下記のコツを覚えておくのもオススメ。

デザインルールを決めておく

複数の方が関わって、協力しながらホワイトペーパーを作っていきます。

また、人事異動や入社・退職によって、メンバーが入れ替わる場合もあり、常に同じ品質で作り続けられない場合も。

誰が対応しても、一定の品質が担保できるように、デザインルール(レギュレーション)を定めておきましょう。

デザインルールの例

ベースカラー:白 メインカラー:青 アクセントカラー:赤

フォント:メイリオ

サイズ :見出し20pt 本文16pt

アイコン:線画

写真 :モノクロ

など、誰が作成・調整しても、同じ状態にできる体制が整えられていると、デザインで困ることは無くなります。

▼ポイント

デザインテンプレートまたはフォーマット化して用意しておく。

デザインしない

リソースが足らずにホワイトペーパーの制作体制が整えられない場合、やらなくていいことに時間を使っているかもしれません。

それが何かと言えば「デザイン」のこと。

ホワイトペーパーは、種類と件数もある程度必要になるため、継続した制作体制が求められるものの、デザインに時間をかけすぎてしまい、リソース不足に陥っているチームが多い。

デザインは、最初からテンプレート化して、パーツをすでに作り込んでおく。

そして、企画構成に時間は使いますが、情報は入れるだけにできれば、かなり制作時間が短縮可能です。

ホワイトペーパーはデザインしない状態がベストだと言えます。

新たな情報ではなく既存の情報を再活用する

企画構成を作るタイミングで、どの情報を扱うか決めますが、毎回手元にない情報を使って作ろうとしてしまうケースがあります。

新しく情報を集めるには時間もかかりますし、それが本当に見込み顧客が求めているか分からないこともある。

そのため、既存のコンテンツで集客できているテーマがあれば、さらにその上位版としてホワイトペーパー化する。

または複数に分けていた情報を一つにまとめてみたり、既存コンテンツを編集することで、新しいホワイトペーパーが作れるため、時間をかけずに新しく作りたい場合はオススメの方法です。

自社で保有しているデータを活用する

ダウンロードしてまで見たいと思ってもらうためには、ネットですぐ探せる情報ではなく、なかなか見つからなかったり、独自性が含まれている必要があります。

ただ、世の中に情報は溢れかえっている状態なので、どうしても似てしまう。

そこで、他には絶対に出ていない、自社が今まで積み重ねてきたデータを使い、ホワイトペーパーを作ります。

唯一無二となるため、ダウンロードしてまで欲しいと思われる価値が作り出せる。

お客様の声を活用する

たくさんのリードを獲得するために、ターゲットを広めて作るのもいいですが、欲求が高まっており製品・サービスを検討している見込み顧客と繋がることができれば、売上に結びつきやすいホットリードが得られます。

ここに貢献するのが、事例や第三者による口コミ。

もし、今まで事例系でホワイトペーパーを作っていないのであれば、業種ごとやお客様のタイプ別に導入事例としてインタビューを行い、その情報をホワイトペパー化してみましょう。

かなり角度の高い見込み顧客の情報が獲得できます。

インタビューをしたことが無い場合、導入事例の作成代行もぜひご検討ください。

ダウンロード効果を高める工夫

webサイト経由でリード獲得を行うには、ホワイトペーパーのダウンロードURL提供と引き換えに、見込み顧客の氏名・社名・メールアドレス・電話番号を取得する方法が効果的です。

ただ、ダウンロード用フォームを設置したからと言って、思った通りにダウンロードを促せるわけではありません。

どのような方法をとれば、お客様のダウンロードが増えるのか確認していきましょう。

ダウンロードフォームの導線強化

webサイトにダウンロードフォームを設置しても、存在を認知してもらえなければ、そもそもダウンロードされません。

「資料請求」や「お役立ち資料」など、webサイト各種に誘導リンク・ボタンを設置して、ホワイトペーパーに関連したユーザーを誘導していく工夫をします。

たとえばノウハウ系の情報を掲載したページで、誘導バナーを設置しようと思った場合、読み手の邪魔になるからと控えめに設置するケース方もいらっしゃいますが、まずは存在を認知されなければダウンロードは生まれないため、ここではあえて少しサイズ感を大きく設置してみましょう。

フォーム設計

見込み顧客から情報をたくさん得ようと、欲張りすぎてフォームの項目を増やしてしまうと、ダウンロード数は下がっていきます。

なぜならば、企業に渡す情報が多くなるほど、情報を聞き出される感覚がマイナスに働くからです。

ダウンロードフォームは最低限の、氏名・社名・メールアドレス・電話番号などに抑えられると、フォームを送信する側の心理的ハードルが下がりダウンロードが促せます。

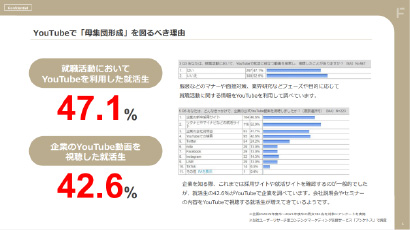

SEO・コンテンツマーケティング対策

ホワイトペーパーの存在を認知されるほど、ダウンロードが増えるため、ホワイトペーパーに関連したSEO・コンテンツマーケティングを実施します。

基本的には、ホワイトペーパーのテーマに沿った記事コンテンツを作り集客を強化。

ホワイトペーパーと関係しない集客をいくら増やしても、ダウンロードは増えないため、必ずホワイトペーパーに関連あるキーワードで検索上位を目指すことが大切です。

テストの実施

予めターゲットを決め、内容もこだわってホワイトペーパーを作成したとしても、期待通りの結果にはならないことは度々あります。

その原因は、ホワイトペーパー自体にあるのか、または使い方を間違えているのか、改善ポイントを見極められなければ、ずるずると結果が出せないままに。

ホワイトペーパーは作成して終わりではなく、顧客のニーズに合わせてチューニングしていく必要があり、細かいテストを繰り返して状況を良くしていくことが求められます。

- タイトルでニーズを捉え切れていないのか

- 誘導導線が弱いのか

- 集客が少ないのか

- 見栄えが影響しているのか

1部分では分からないこともあり、複数のテストを行い根本的な原因を捉えて改善することにより、ホワイトペーパーで得られる成果を高められます。

マルチチャネルの活用

自社で保有しているwebサイト(オウンドメディア)を経由してホワイトペーパーを提供するのが基本です。

しかし、そもそもターゲットに対してホワイトペーパーの存在を認知させる施策としては合わないケースもあり、広告・SNS・メルマガなどほかの施策が必要な場合も。

すでにやりつくして、webサイト経由だけに絞っているならいいですが、まだ試していないのであれば、一つの提供方法にこだわるのではなく、複数試して最適なチャネルを探していきましょう。

内製と外注の選び方

ホワイトペーパーを作成するには、自社でプロジェクトチームを立ち上げ、各専門スキルを持つメンバーを集めます。

- プロジェクト管理スキル

- 企画構成スキル

- ライティングスキル

- デザインスキル

全て1人でこなせればいいですが、自社を見渡した時に適任がいない場合も。

いなければ外部を頼ることも考えたいですが、内製と外注はどちらがいいのか、それぞれメリット・デメリットがあるため確認しておきましょう。

内製と外注それぞれで作成した時の違い

| 項目 | 内製 | 外注 |

|---|---|---|

| 専門性 | 専門知識が必要 | 専門知識がなくても依頼できる |

| 納期 | 社内の状況次第に左右される | スキルが高いためスピードは速い |

| 費用 | 比較的安い | 比較的高い |

| 品質 | 社内スキルに左右される | 専門スキルにより品質が期待できる |

| ノウハウ | 社内にノウハウが蓄積する | 社内にノウハウは蓄積しないが外注先の専門性が借りられる |

| 機密性 | 高い機密性が保てる | 漏洩のリスクがあり機密保持契約や管理体制の強化が必要 |

| 柔軟性 | コミュニケーションが取りやすく柔軟性がある | 決められた範囲外は柔軟性が低くなる |

内製だからこそ社内との連携が取りやすく、柔軟に事を進められてコストも抑えられますが、専門性が足りなければホワイトペーパーを作成するのに苦労します。

外注であれば、今まで蓄積されたノウハウにより品質が高いホワイトペーパーを作成可能ですが、その分契約や費用に縛られて思うような結果が得られないことも。

その時だけを考えれば、外注へ頼んだ方が良いのですが、今後もホワイトペーパーを作成し、PDCAサイクルを回しながらより良い結果を出していきたいなら、少し遠回りである内製で経験を積み、ノウハウを蓄積するのがお勧めです。

ホワイトペーパーを外注で頼んだ場合の相場

1本分(A4サイズ:5~10ページ)ほどで10~30万円(参考情報)

外注へ依頼する際のポイント

社内リソースの関係で、外注したい時は、以下3つのポイントに注意していきましょう。

① 要件を明確にすること

② 最低3社で比較すること

③ 担当者との相性

当たり前かもしれませんが、それぞれ大事なので解説していきます。

① 要件を明確にすること

なぜホワイトペーパーが欲しいのか、どのような利用方法を考えているのか。

背景・目的・目標・ターゲット・期待など、予め整理をしておき、明確にした状態で相談を進めていきます。

もし曖昧な部分があれば、外注先の担当者が提案を大きくしたり、分からないからこそ余計なことまで費用に含めてしまう場合があります。(良かれと思ってのこと)

そのため、求めていることを必ず明確にしておくことが大切です。

② 最低3社で比較すること

ホワイトペーパーを外注するなら、必ず最低3社には相談を入れましょう。

なぜならば、ホワイトペーパーの制作会社・サービスそれぞれで、蓄積しているノウハウや得意分野が違うため、値段だけで判断することが難しいからです。

見積もり例

| 相見積 | 値段 | 戦略 | 企画/構成/文章 | デザイン |

|---|---|---|---|---|

| A社 | 10万円 | × | △ | △ |

| B社 | 30万円 | × | 〇 | 〇 |

| C社 | 50万円 | 〇 | 〇 | 〇 |

たとえば自社の目的が、ホワイトペーパーを活用して本格的にリード獲得を目指すため、企画・構成・文章・デザインの専門性を必要としていた時、A社は対応可能ですが品質に不安有り。

しかし、A社しか見積もりを取らなければ、安さが悪目立ちをして、目的である品質ではなく、安さで選んでしまうかもしれません。

安いのは安いなりの理由が必ずあり、その内訳を理解しなければ、外注への依頼が失敗に終わってしまう場合もあります。

外注するなら、最低3社には相見積を行い、それぞれの特徴を理解したうえで、十分な検討を行いましょう。

③ 担当者との相性

あまり検討軸にはなりませんが、実はとても大切なのが外注先担当者との相性です。

質問しているのに欲しい回答が返ってこなかったり、毎回解釈を間違えるなど、コミュニケーションに不安がある場合は、伝えたい意図をきちんとくみ取ってくれない可能性もあり、それがホワイトペーパーの品質に影響するケースもあります。

どれだけ実績の多い外注先だとしても、コミュニケーションの滞りがトラブルの元になって、品質を下げることもあるため、相性の良さも必ず確認しておきたいポイントです。

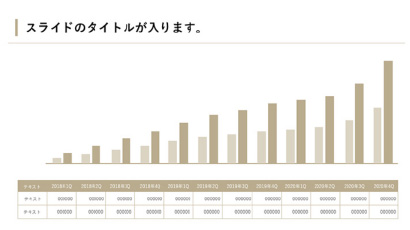

ホワイトペーパーの成功事例

私たちが運営している資料ダウンロードサイト「エンプレス」では、自社と掲載パートナーさまのホワイトペーパーを、累計635件(2024/12/16時点)ほど掲載しています。

その中で、私たち自身が掲載している、年間を通してダウンロード実績の高いホワイトペーパーをご紹介します。

| |

|---|---|

| 計測期間 | 2023年12月1日~2024年11月30日 |

| ダウンロード | 1,050件/年 |

| テーマ | テンプレート |

ダウンロード数=リード数ではありませんが、たった1つのホワイトペーパーだけでも、年間を通して800~1,000名以上のリード獲得に貢献。

内製で行い制作期間は3日ほどなので、とてもコストパフォーマンスが高く、すでに制作費以上の貢献をしている状況です。

この他にも掲載していますが、ホワイトペーパーによる成果が着実に出せている状況があるため、活用次第で期待以上の結果が得られると断言できます。

その他企業事例

ホワイトペーパーはスタートアップ企業・中小企業・上場企業・大手企業と、規模の大小や設立年数問わずに、さまざまなシーンで活用されています。

事例として、タイプの違う企業のホワイトペーパーを見てみましょう。

出典:https://cloud.google.com/whitepapers 出典:https://cloud.google.com/whitepapers | |

|---|---|

| 企業 | |

| 目的 | Google Cloudの導入キッカケを作り出すホワイトペーパー |

| 種類 | 製品・基礎情報・ノウハウ等 |

| 件数 | 99件(2023/4/21時点) |

Amazon

出典:https://aws.amazon.com/jp/whitepapers/ 出典:https://aws.amazon.com/jp/whitepapers/ | |

|---|---|

| 企業 | Amazon |

| 目的 | AWSの技術的なノウハウを提供するホワイトペーパー |

| 種類 | 基礎情報・ノウハウ等 |

| 件数 | 360件(2023/4/21時点) |

SmartHR

出典:https://smarthr.jp/resources 出典:https://smarthr.jp/resources | |

|---|---|

| 企業 | SmartHR |

| 目的 | 製品の導入を促進させるホワイトペーパー |

| 種類 | 基礎情報・ノウハウ等 |

| 件数 | 28件(2023/4/21時点) |

よくある注意点

ホワイトペーパーの作成では、よく起こりがちなミス・トラブルがあるため、余計なリスクを回避して、効果的な信頼性のあるホワイトペーパーを完成させていきましょう。

ターゲットが曖昧なまま作成する

ホワイトペーパーは「誰」に対して作成するのか不明瞭なまま進めてしまうと、表現する言葉も弱くなり、無難な内容で収まってしまいます。

インパクトを出せばいい訳ではありませんが、テーマに紐づくタイトルや文章の表現は、見込み顧客が自分事として捉え、興味関心を引き出すのに重要なポイントです。

対象を絞り込むことで、余計な説明が省けて、強い言葉だけを残すことができるため、「誰」を明確に定めてから作成しましょう。

内容が自社商品の宣伝ばかりになる

タイトルやデザインが良く、見込み顧客がダウンロードしてくれた場合でも、中身が自社の宣伝や自慢ばかりになっていると、嫌がられて会社としての信用を落とす結果にも。

ホワイトペーパーは、見込み顧客の課題を解決して、より良い未来へ進んでもらうための情報提供が基本であるため、宣伝を控えてダウンロード頂いた方に、どれだけ価値提供できるかを意識しましょう。

データや根拠が不明確

ホワイトペーパーの中身が「~だと思います」「~が言っていました」など、主観的で根拠のない情報ばかりだと信頼性に欠けます。

もし、事実や開示できるデータがあるなら、必ずそれらをセットにして記載して、根拠を示します。

情報の裏付けを行い、他社が出したデータであれば出典を明記して、出所を正しく伝えるようにしましょう。

デザインが悪い

ホワイトペーパーにおけるデザインとは、見た目のことだけではなく、フォントや色の選び方や表現そのものまで入ってきます。

全体を通してデザインが悪いと、情報としても見づらい・読みにづらい・理解しづらいが発生して、ストレスを与えてしまう。

悪い印象ばかりが残り、次に繋がらないため、分かりづらい情報は図解やインフォグラフィックにしたり、十分なスペースをあけて情報が読み取りやすい状態になるデザインにしましょう。

タイトルの魅力が足りない

ホワイトペーパーのタイトルは、ダウンロード率に大きな影響を与える要素です。

製品・サービス型のタイトル例

× ホワイトペーパー制作代行サービスのご紹介

〇 80.6%の企業が満足しているホワイトペーパー制作代行サービス

上記例のように、単なる説明よりも、具体的に期待をイメージできる情報が表現されていると、それだけで「知りたい」と思ってもらえる度合いが高まります。

タイトルの魅力をUPさせて、成果を高めていきましょう。

広告表示法・不当表示防止法への対応

「業界No.1」「100%成果保証」など、根拠のない情報を入れていると、誇大表現に繋がります。

客観的な裏付けのあるデータや事例があればいいですが、無いのであればお客様の期待を裏切ることにもなり、目的としていた商談・成約の向上には繋がりません。

正しい情報を出して、誠実であることを心がけましょう。

コンテンツの質を担保できない

量に意識が向けられると、品質が伴わなくなってきます。

「質」とは、

- 企画構成

- 説得力

- デザイン性(見た目、視認性、可読性、判読性)

などのことで、たとえダウンロードして見てもらえたとしても、個人情報の入力と引き換えで手に入れた資料が悪かった場合、見込み顧客はガッカリしてしまう。

結果としてマイナスブランディングとなり、その後いくらメルマガ・電話などアプローチをかけても、お断りやすぐにブロック対象にもなるため、品質向上にリソースを割ける状態を作りましょう。

まとめ

BtoB向けホワイトペーパーは、作り方のステップをしっかりと踏み、顧客視点に立って作成することで、リード獲得から商談・契約へと繋がる強力なマーケティングツールになります。

作り方を間違えなければ、期待する成果が得られるため、このページの情報があなたのお役に立てますと幸いです。