いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。営業やマーケティングなど、企業活動のあらゆるシーンで使える、サービス資料についてまとめていきます。

「せっかく得た商談のチャンス。なのに、サービスの魅力を伝えきれずに失敗した――」

そんな悔しい経験はありませんか?

サービス自体は素晴らしいのに、説明がうまくいかないせいでビジネスチャンスを逃してしまうことがあります。

そこで鍵となるのが、お客様が求める情報を正確に伝えるサービス資料の存在。

具体的かつ網羅的にサービスの魅力をまとめた資料があれば、しっかりと価値が届き、契約の可能性を引き上げてくれます。

この記事では、サービス資料の作り方から、既存資料の改善方法、伝わるデザインのコツまで徹底解説しており、次の商談で確かな成果を上げるために、ぜひこの記事を活用頂けますと幸いです。

- 目次

- サービス資料はビジネス成功に不可欠?

- サービス資料とは?基本概念と目的

- サービス資料に求められていること

- サービス資料の作成方法5ステップ

- 伝わるサービス資料の構成とデザイン例

- サービス資料のテンプレート

- 成果が出ないサービス資料の原因と改善ヒント

- サービス資料についてよくある質問・回答

- 最後に

サービス資料はビジネス成功に不可欠?

どれだけ丹精込めて開発しても、魂を注いで育てても、そのサービスの魅力が正しく伝わらなければ、存在しないのと同じ。

「これだけ良いサービスだから、きっと分かってくれるだろう」と思うのは提供側の甘い幻想であり、言葉や資料でしっかりと魅力を伝えなければ、相手に価値は伝わりません。

特にビジネスでは、似たようなサービスが無数に存在し、比較検討が当たり前。

競合と差別化するためには、あなたのサービスだけの強みや価値を明確に言語化することが必要です。

しかし、全ての見込み顧客に対して、あなた自身が直接説明できる機会は限られているため、いつでもどこでも魅力を伝え続けてくれる「サービス資料」が重要になります。

サービス資料があれば、あなたの代わりに24時間365日お客様に価値を届け続け、なおかつ商談時に活用するのはもちろん、資料化することで営業活動の範囲は大幅に広がり、ビジネスチャンスが飛躍的に増えます。

だからこそ、サービス資料を軽視してはならず、ビジネス成功への最強の武器にもなるため、正しく作り込んでいく必要があります。

サービス資料とは?基本概念と目的

サービス資料とは、自社が開発・提供しているサービスの概要や魅力を具体的にまとめた資料で、見込み顧客へ価値を正確に理解してもらうためのツールです。

主にサービスが解消できる課題を抱えている方へ、類似サービスとの比較検討時に、自社の優位性が伝えられる情報を入れ込みます。

サービス資料を作成する目的

サービス資料を作成する目的は3つ。

① 課題解決手段の提案のため

② サービスの価値を正しく伝えるため

③ 競合サービスとの違いを明確にするため

似たようなサービスが多いからこそ、まずは存在を認知してもらい、そのうえで競合との違いを明確にして、自社サービスを選ぶべき理由を意識的に伝えるため活用します。

伝える情報例

・解決できる課題

・開発の経緯や背景

・サービスの特徴

・導入メリット

・成功事例

・競合との違い

など

見込み顧客はこれらを判断のための情報源として使い、社内で比較検討と意思決定を進めていきます。

たとえば口頭で全て伝えてもいいですが、人間の記憶は曖昧で都合のいい解釈もするため、正しくサービス内容が伝わらない場合も。

資料としてまとめることで、誰が見ても同じように情報が伝えられるので、営業・マーケティング活動では欠かせない資料となっています。

サービス資料の活用シーン

サービス資料は企業のあらゆる活動で使われますが、特に営業・マーケティングの現場で活用頻度は高いです。

活用シーン例

・オフライン商談(訪問、来社など)

・オンライン商談

・セミナー(ウェビナー)

・展示会

・マーケティング活動(リードジェネレーション・リードナーチャリング)

・社内コミュニケーション

・新入社員教育

・部門間連携

など

1つ作れば、幅広いシーンで活用できるため、コストパフォーマンスも高い。

サービス資料に求められていること

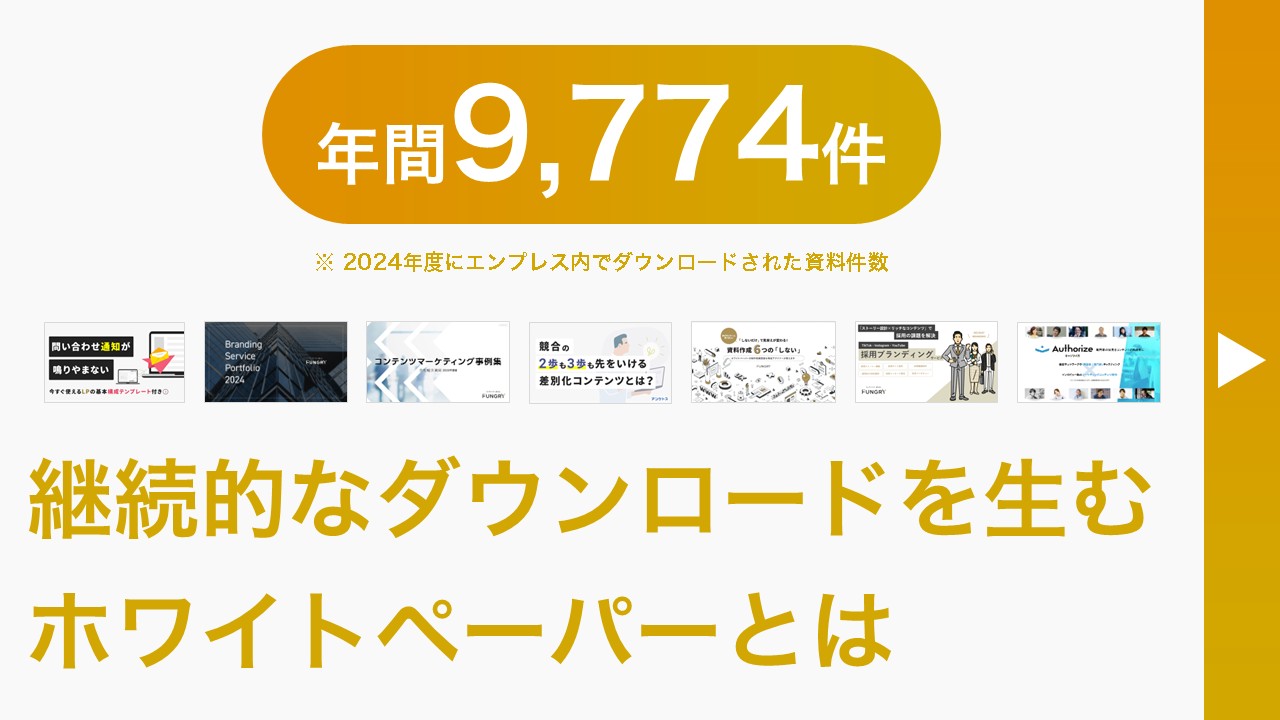

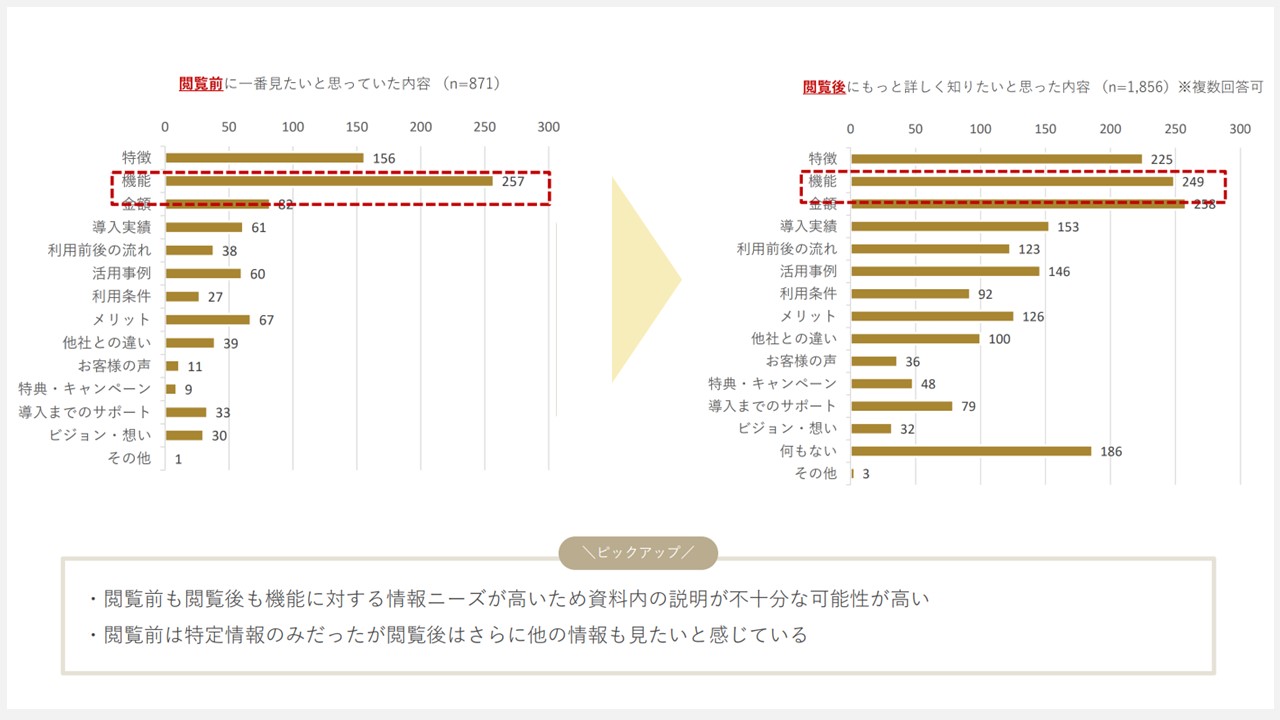

サービス資料に求められていることを、独自に調査したデータから見ていきます。

調査データ① お客様がもっとも知りたいサービス内容

出典:https://enpreth.jp/service/detail130/ 出典:https://enpreth.jp/service/detail130/ | |

|---|---|

| 調査 | 概要 |

| 方法 | インターネット調査 |

| 対象 | 全国(会社員、経営者など) |

| 人数 | n=871 |

| 期間 | 2022年3月11日~2022年3月22日 |

| 質問 | ・閲覧前に一番見たいと思っていた内容 ・閲覧後にもっと詳しく知りたいと思った内容 |

| 結果 | 資料の閲覧前も後も同じく「機能(またはサービス詳細)」について詳しく知りたい |

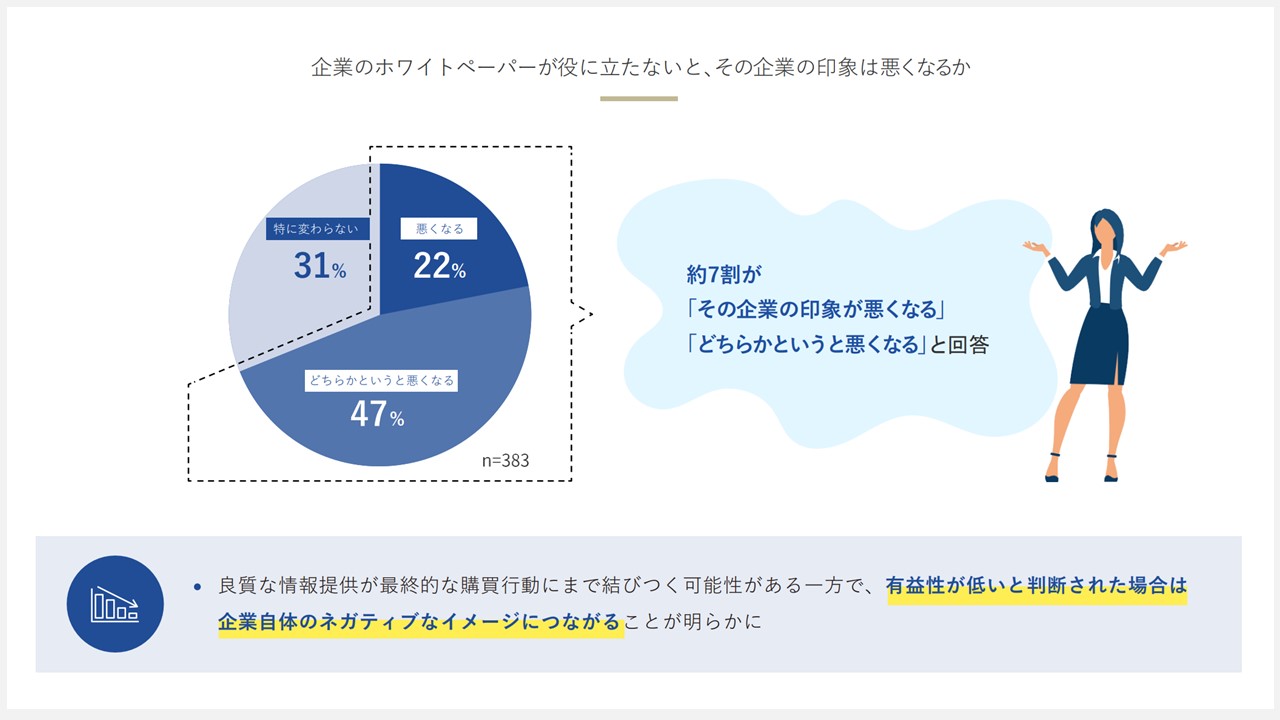

調査データ② 品質の低さが悪影響

出典:https://enpreth.jp/service/detail184/ 出典:https://enpreth.jp/service/detail184/ | |

|---|---|

| 調査 | 概要 |

| 方法 | インターネット調査 |

| 対象 | 全国(会社員、経営者、公務員、フリーランスなど) |

| 人数 | 2,706名 |

| 期間 | 2021年12月 |

| 質問 | 企業のホワイトペーパーが役に立たないと、その企業の印象は悪くなるか? |

| 結果 | 約7割の方は品質が悪いと「印象が悪くなる」と回答しているためネガティブイメージに繋がることが明らかに。 |

調査内容から、サービス資料には下記が求められていることが分かっています。

- 機能(またはサービス詳細)

- 品質(独自性、希少性、有益性)

質を落とさず、お客様が求める情報を、いかに盛り込めるかがサービス資料においては重要です。

サービス資料の作成方法5ステップ

実際にサービス資料を作成するには、ステップバイステップで進めると分かりやすいため、5つのステップに分けて解説していきます。

ステップ1:サービス理解を深める

サービス資料を作るには、自社サービスの魅力や特徴を全て洗い出し、しっかり理解することから始まります。

資料作成者本人がサービスを熟知していればいいですが、細かい機能やあまり知られていない使い方など、気づいていない魅力があるかもしれません。

サービスの強みを伝えたいのに、分からないことがあれば言葉にできませんし、「伝えられない=存在しない」状態になるため、改めて開発者や関係各者へヒアリングを行い、理解に努めていきます。

| 対象 | ヒアリング内容 |

|---|---|

| 開発者 | サービスの目的・価値・解決できる課題 / 具体的な解決の流れ / 開発ならではの苦労 / こだわっている機能やお得なプラン など |

| 営業担当 | お客様から反応がいい情報 / 刺さりやすい提案内容 / 競合との差別化ポイント など |

| マーケティング担当 | お客様から反応がいい表現 / 集客できているキーワード など |

| カスタマーサポート カスタマーサクセス | 利用中のお客様から評価の高いサービス内容 など |

| データサイエンティスト | サービス提供に関わるあらゆる社内データ など |

他者の視点から情報や意見をもらうことで、さらにサービス理解が深まっていきます。

サービス理解の注意点

独自の売りポイントや魅力を理解しないまま進めてしまうと、競合が「特徴」として伝えている内容と被り差別化ができず、無難な表現ばかりでサービス資料の質を落とすことにも。時間をかけてもいいので、サービス理解には注力しましょう。

ステップ2:ターゲットの設定

サービス理解が深まったら、誰に向けた資料にするか、伝えたいお客様(ターゲット)を絞り込んでいきます。

なぜ誰に向けた資料か絞り込む必要があるのか。

それは「人は自分が見たいモノしか見ようとしない」前提があるからです。

自分事にならない情報ほど素通りされてしまうため、自社のサービスを求めてくれる方の興味関心を引き付けるには、その方に合わせた表現が必要です。

ターゲットを正しく選択するための方法として、架空のお客様像を設定する時に役立つ、ペルソナを作っていきましょう。

ターゲットリサーチについて

予算に余裕があるなら、ターゲットとなるお客様へ直接ヒアリング(デプスインタビュー・グループインタビュー・アンケートなど)を行い情報を聞き出すことで、より具体的なお客様像の確認ができます。

ペルソナの作り方

ペルソナとは、ターゲット顧客を代表する架空の人物像のこと。

目の前に本当のお客様がいるように、詳細な情報を設定することで、チーム全体でお客様像を共有し、最適なサービスを提供するための指針とします。

ペルソナ設定に必要な情報

・個人情報(氏名、住まい、年齢、性別、年収など)

・内面情報(価値観、ライフスタイル、趣味など)

・業務情報(業務内容、悩み、不安、立場など)

・利用状況(資料を手にするタイミングやサービスの導入時期など)

これらの情報を既存顧客のデータから抽出、または直接インタビューやアンケートを複数名に行い、具体的なエピソードや意見を集めていきます。

実際のお客様を連れてこられれば一番簡単ですが、毎回来てもらったり、企業の都合に合わせて協力してくれる方はいません。(もしくはコストがかかる)

そのため、実際の顧客像に近い方を想定した架空の人物像を作り出し、その情報を元にしてサービス資料を考えていきます。

ステップ3:必要な情報を取捨選択していく

サービスとターゲットへの理解を深めたら、サービス資料内に入れる情報を取捨選択していきます。

企業から伝えたいことはたくさんあると思いますが、それらを全て盛り込んでしまったら、伝えたいことが他の情報に埋もれてしまい、結局伝わらないことも。

盛り込むべき情報の抜け漏れを防ぎつつ、魅力を最大限高めていきます。

| 要素 | 概要 |

|---|---|

| 基本情報 | サービス概要、特徴、機能、料金、サポート内容など |

| 顧客の課題 | 何に不満・不安・不便を感じているのか |

| 課題の解決策 | 課題の具体的な解決策と解決後の輝かしい未来 |

| 差別化ポイント | 競合と比べた時の優位性 |

| 実績や実例 | 成功事例・導入事例・顧客の声 |

| よくある質問と回答 | 検討段階で出やすい質問と回答 |

情報を整理する時は、マインドマップなど関連情報の紐づきを可視化できるツールの利用が便利です。※ 盛り込みたい情報=資料構成にも繋がってくる

意識したいのが、企業側から伝えたい情報よりも、顧客視点で求められている情報で考えること。

企業側からのアピールばかりだと営業感が強く、嫌煙されて検討候補から外されてしまう可能性も考えられるため注意しましょう。

時間が限られたプレゼンテーションの場合だと、サービス資料だけでは伝えきれないケースも多いため、その他補足情報をまとめた別資料も用意しておくのがお勧め。

ステップ4:内容を整理し文章を組み立てる

伝えたい情報を言葉として表現しなければ、存在しないのと同じであり、さらに一方的な「伝えた」で終わってしまうと、伝えたかったことの半分も伝わりません。

そのため内容を整理して、順序良く分かりやすい言葉で、文章を作成していく必要があります。

| 順序 | 概要 | スライド例 |

|---|---|---|

| 導入 | サービス概要や問題提起 | 表紙・問題/課題・会社概要・取引実績など |

| 本編 | サービス詳細や具体的な解決策 | 解決・特徴・機能・プラン・選ばれるポイント・サポート内容・事例・シミュレーションなど |

| 締め | 導入メリットやキャンペーン | CTA・裏表紙 |

サービス資料は、オウンドメディア経由、サービス比較サイト経由、商談時などさまざまな活用シーンがあります。

たとえば、webサイトを通じた資料請求であれば、細かいことを説明できないため情報量としては多めを意識して、対面で説明しながら見せるのであれば、会話による情報伝達ができるため情報量を絞り込み減らすことができます。

お客様がサービス資料を見てくださるタイミングにより、文章の組み立て方や表現の仕方は変わってくるので、状況へ合わせて用意していきましょう。

ステップ5:視覚的に伝わりやすくする

サービス資料に盛り込んだ文章を、一語一句すべて見て頂かないと理解できないような状態になっていれば、どれだけ良い情報だとしても伝わりません。

そのため、デザインの力を活用して、文章として見ても、または直感的に見ても理解できる状態へ、情報の可視化と具現化を強めていきます。

可視化と具現化に必要な、サービス資料のデザインのコツを確認していきましょう。

| 方法 | 概要 |

|---|---|

| 統一感 | サービス資料全体を通して一定のルールの中で作成されていること |

| レイアウトの工夫 | 箇条書き、十分な余白の確保、配置の整理整頓など |

| カラーの限定 | メインカラー、サブカラー、アクセントカラーなど3~4色へ抑えること |

| フォントの選定 | 読みやすさを担保するためゴシック体を基本にする(メイリオ・游ゴシックなど) |

| フォントのサイズ | 目を凝らさないと見えないサイズにはせずパッと見でも判断できるサイズ感にする |

| 情報の図解化・グラフ化 | 情報を構造化して図解へ書き起こしたりグラフを用いて直感的に分かるよう工夫 |

| イラスト・アイコンの使用 | イラスト・アイコンを取り入れて情報のイメージを補完する |

サービス資料におけるデザインとは、ビジュアルが映えインパクトのある見た目の話ではなく、伝えたい内容が正しく「伝わる」状態へ整えること。

見た目のデザインは主観で判断され、見る人によって感じ方は変わりますが、情報の分かりやすさについては共通の判断軸があるため、コントロールの効かない「見た目」主義ではなく、内容の分かりやすいデザインを心がけていきます。

デザインに関するその他の記事

・伝わるパワポのデザインレイアウト63選

・資料デザインのアイデア99大全

・パワーポイントの資料作成17つの例

伝わるサービス資料の構成とデザイン例

サービスの魅力を余すことなく伝え、理解してもらえるサービス資料へ仕上げるには、どのように作ればいいのか。

作り方の例

対面の説明あり:会社の信頼性を伝えてからサービス説明

対面の説明なし:サービス説明をした後に会社の実績

状況によって、情報の見せ方や順序は変わってきますが、今回は会話を通してサービス説明するシーンを想定して、構成例とデザイン例を見ていきましょう。

| 順番 | 構成 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | 表紙 | サービス名とサービスを一言で表すキャッチコピーで惹きつける |

| 2 | 会社概要 | まずはプレゼンテーションに合わせて会社の概要から説明 |

| 3 | MVV | ミッション・ビジョン・バリューで会社の存在意義を説明 |

| 4 | 事業内容 | どのような事業を行っているか全体像を説明 |

| 5 | 取引実績 | 信頼性を与えるため今まで取引実績のある顧客を紹介 |

| 6 | 資格 | 企業または専門家としての信頼を裏付けるGoogle・AWS・プライバシーマーク・ISMSなど社外認定された資格を公開 |

| 7 | 課題 | サービスが解決できる問題・課題を見せて自分事化を促進 |

| 8 | 解決策 | 解決策としてサービスがどのように影響するのか説明 |

| 9 | サービス範囲 | サービスが対応できる範囲や備わっている機能を説明 |

| 10 | 選ばれるポイント | 競合と比べて優位性があるポイントを説明 |

| 11 | サポート体制 | サービスを受けた後の不安を解消するためのサポート情報を説明 |

| 12 | 成果事例 | 実際にサービスを受けた方の成果創出事例を説明 |

| 13 | 料金表 | サービスの料金やプラン内容を説明 |

| 14 | シミュレーション | 利用のシミュレーションを見せて具体的なイメージ化を促す |

| 15 | サービス提供の流れ | サービス利用前後に関わる流れを説明 |

| 16 | よくあるご質問・回答 | 具体的な検討へ移る際気になる質問へ事前に回答 |

| 17 | お問い合わせ | サービスを受けるための連絡先やフォローテキストを入れる |

| 18 | 裏表紙 | サービス資料の締めとしてブランドロゴやキャッチコピーを配置したスライドを入れる |

1. 表紙のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | サービス名、キャッチコピー、担当者名、サービスの一部画像、ターゲットなど |

お客様がサービスを検討するに当たり、表紙はブランドの価値を印象付ける重要なスライドです。あまり閲覧時間が長いスライドではないため、直感的・瞬間的にサービスの特徴を表現するキャッチコピーを配置します。ビジュアルはもちろん大切ですが、まずは言葉で「役に立ちそうだ」と期待を高め、作成時に余裕があれば視覚的な魅力を高めましょう。

サービス資料の活用シーンによる表紙作りの違い

パターン① 対面による説明あり:言葉の表現で惹きつける

パターン② 対面による説明なし:ビジュアルで惹きつける

直接説明ができない場合は、見た目の表現を高めるのが効果的です。

2. 会社概要のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 商号(社名)、所在地、代表者名、設立・創業、事業内容、連絡先、資本金、従業員数、認証・資格など |

自社のことをあまり知らないお客様の場合は、まず会社の基本情報を簡潔に伝えるスライドを入れます。基本情報に加えて、会社の成り立ちや注力している事業、または業界内の立ち位置など、お客様へ安心を感じて頂ける情報もプレゼンテーション内で付け加えられると、信頼性を少しずつ築けるため、この後に説明するサービス内容の説得力も高まっていきます。

すでに自社を見知っている見込み顧客に対して

会社の基本情報を伝える優先度は落としていいので、構成の後半(裏表紙の前あたり)に配置を変えましょう。

3. MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | ミッション(目的)、ビジョン(目指す未来)、バリュー(価値観や行動指針) |

会社として大事にしている想いを言語化したMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を簡潔に伝えるスライド。これにより、サービスがどのような理念のもと開発・運営され顧客へ提供されているのか示し、共感や納得感を促します。背景や想いを知ることで、裏側に隠れていた情熱にも気づき、サービスに対する信頼度が増していきます。

4. 事業内容のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 開発運営している事業の一覧、各事業の説明、事業の関連性を示す図解など |

会社が提供している事業の全体像を、分かりやすく整理したスライドです。事業を可視化することで、顧客には関連サービスも含めて伝わり、クロスセルなど提案の幅も広げていけます。

5. 取引実績のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 顧客リスト(事例の公開許諾を受けている顧客)、ロゴ、取引件数、継続年数など |

これまでの取引先やサービス提供企業の過去実績を示すスライド。具体的な情報が掲載できるほど、信頼性と安心感を与えられ、特に大手または有名企業との取引を可視化できれば、権威性によりサービスの魅力や印象が大幅に高まります。

6. 資格のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 取得済みの認定資格、認定資格の画像やロゴなど |

取得している認定資格や業界標準の証明を示すスライド。Google認定パートナー、AWS認定、プライバシーマーク、ISO認証など、信頼を裏付ける資格を具体的に記載します。資格を持つことによる顧客メリットや、業界での優位性を一言添えるのも有効です。

グランプリや表彰など、第三者機関から評価を受けた情報も同じく、顧客へ伝えた方が有利な状況を作れます。

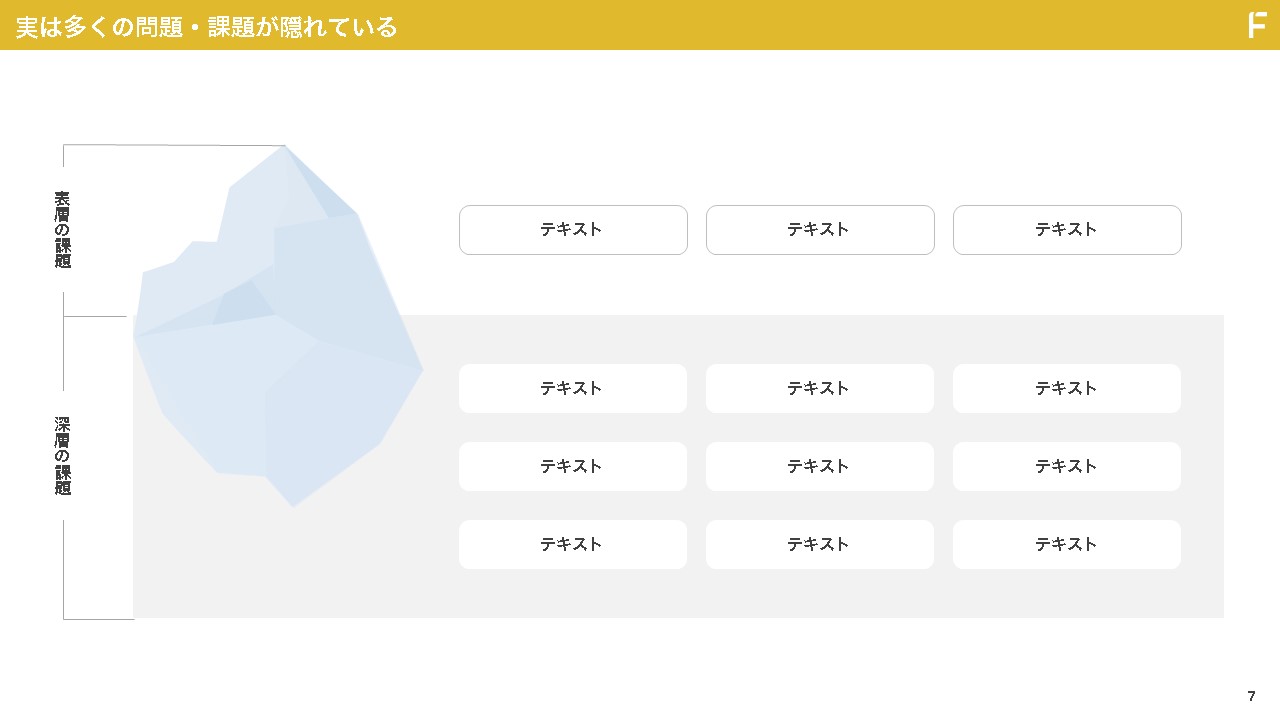

7. 課題のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 顧客が直面している問題・課題、課題を放置した場合のリスクなど |

サービスが解決できる課題の範囲を示したり、顧客が自分事として課題を捉えるためのスライドです。顧客は意外と本質的な課題ではなく、表面的な問題を「課題」と捉えていることが多く、改めて解決すべき事項を示せると、気づきを与えられ前向きな行動を促すこともできます。他にも統計データや独自データを活用して、課題の深刻度も強調できれば、解決に向けてお客様社内も行動しやすい状態が作れます。

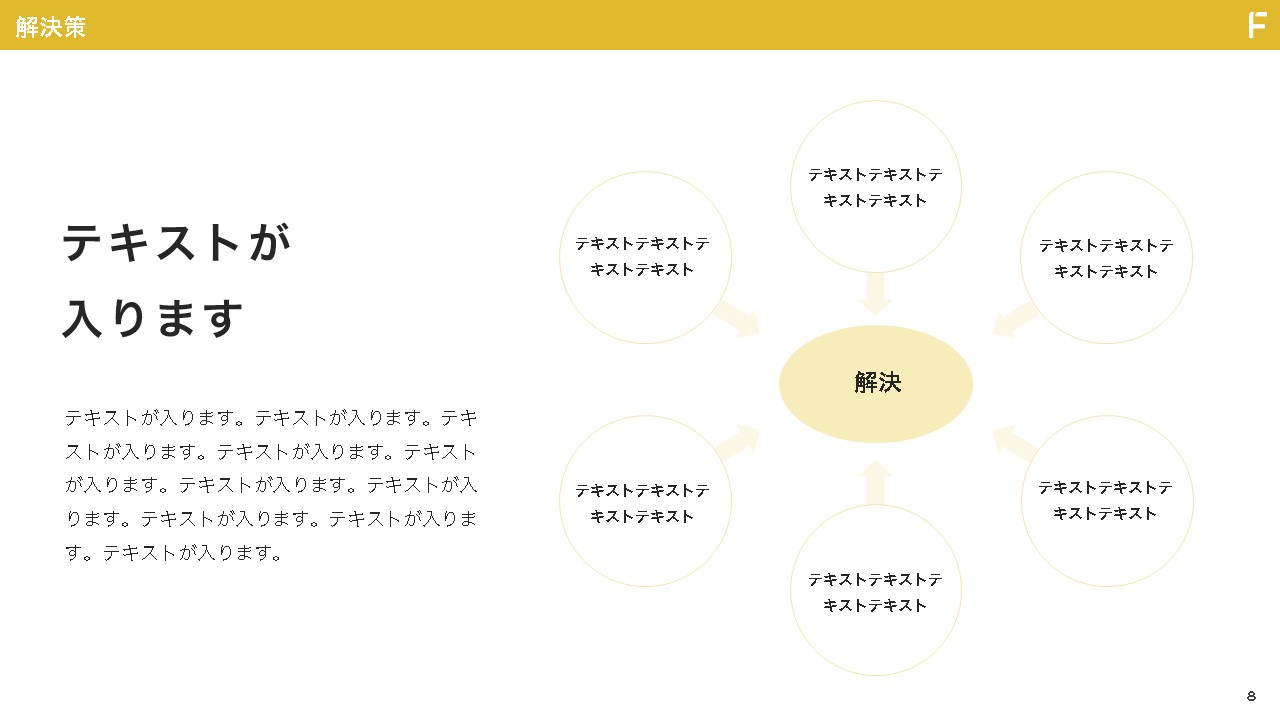

8. 解決策のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 機能・解決方法・期待できる成果など |

顧客が抱えている課題を、どのようにしてサービスが解決へ導けるのか、具体的に提示するスライドです。そして顧客が得られる価値やメリットを分かりやすく伝えることで、前向きな検討を促せます。解決の流れを図解にしたり、サービスを受けた際のイメージが具体化できるほど、説得力も増します。

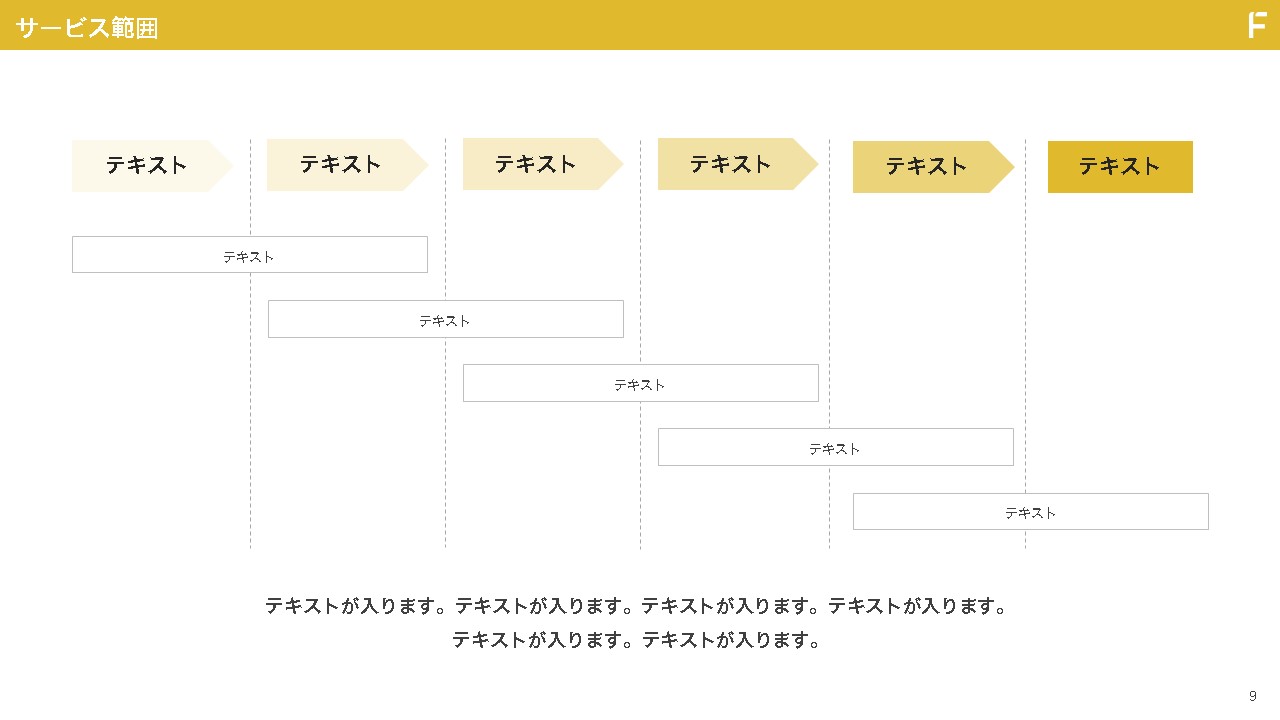

9. サービス範囲のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 対応可能な業界・状況、利用に伴う条件、システム利用における成約など |

サービスの対応範囲(システムであれば機能)を、具体的に示すスライドです。顧客にとっては、知りたい欲求が高いスライドなので、可能な限り網羅的に出したいですが、資料内で全て説明するのは難しい場合もあるため、範囲や機能に特化した別資料や、webサイトへ誘導する形で補足できるようにしておきましょう。顧客が使いたいと思っていた内容があるほど、前のめりで見てくれます。

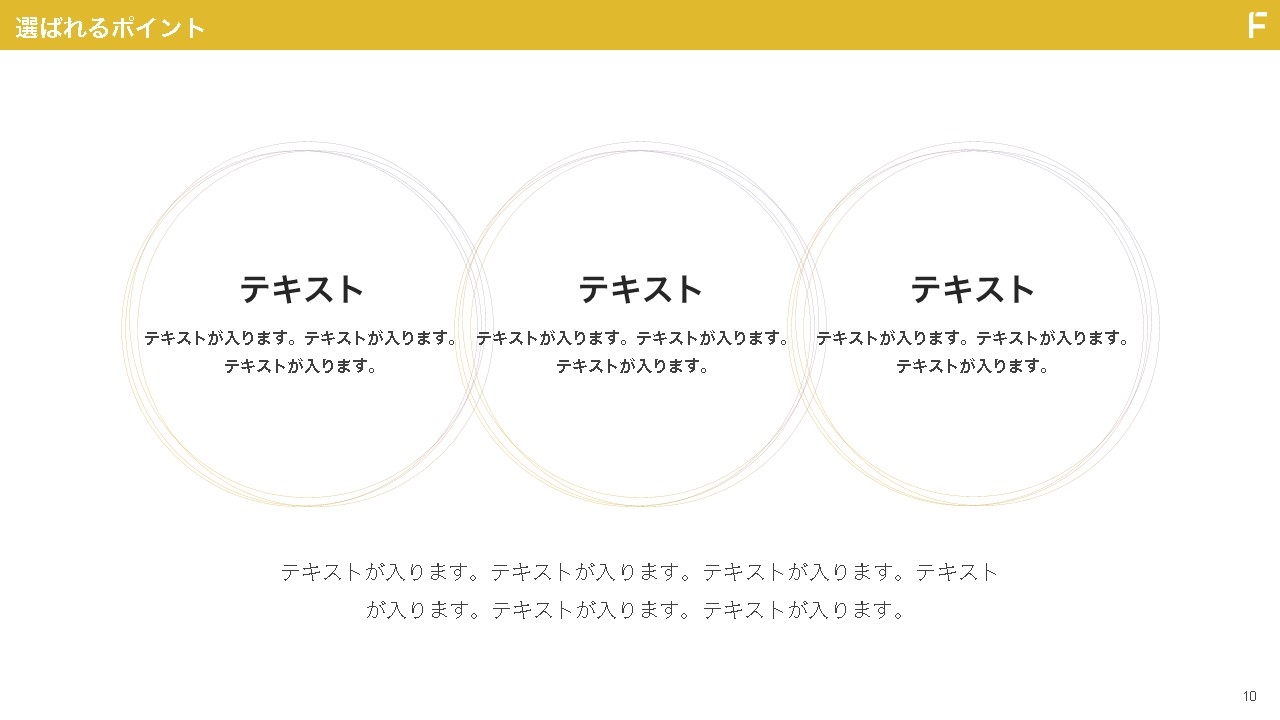

10. 選ばれるポイントのスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 競合優位性、メリット、データや顧客の声による裏付けなど |

類似サービスを提供している競合と比べた際に、優位性を示すスライドになります。価格・品質・スピード・サポートなど、競合では真似できないポイントを抽出して、強みとして打ち出します。競合と自社を比べた比較表・図解で見せたり、視覚的に伝えると効果的です。

選ばれるポイントの注意点

たとえば競合には備わっていない機能を優位性とした時は、すぐに真似されて優位性が失われる可能性もあります。模倣性が低いポイントを見つけ出し、自社であるからこそ引き出せる強みを抽出しましょう。ただし、自社を圧倒的な有利な立場にして、競合を不用意に蹴落とすような見せ方は誠実さを欠いて、競合からの反感を買う場合もあるため注意しましょう。

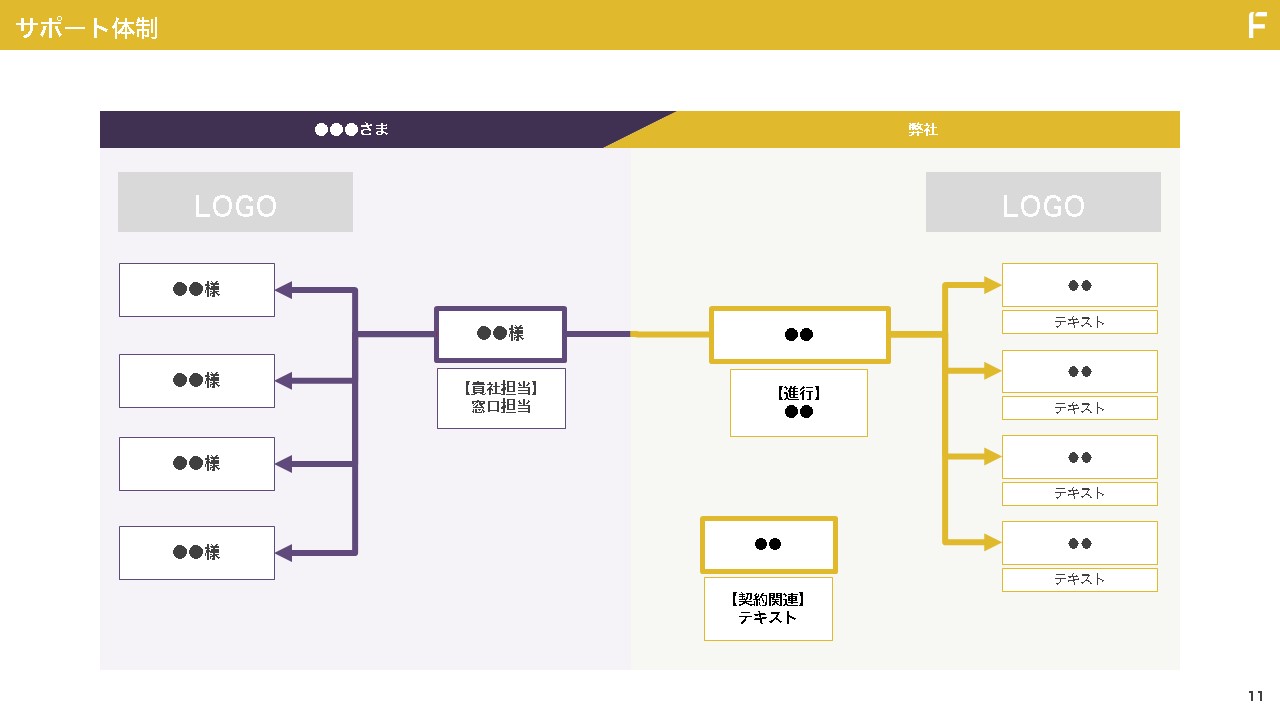

11. サポート体制のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | サポート内容、対応可能な時間帯、担当者、トラブル時の対応フローなど |

顧客が具体的な検討を始めたタイミングは、サービスの申込・加入後はどうなるのか?不安を感じます。そのため、サービス利用後のサポート体制が十分整っていることを伝え、安心してもらうためのスライドを入れます。不安の解消に全力を注いでいることが伝わると、検討候補としてもワンランク上がります。

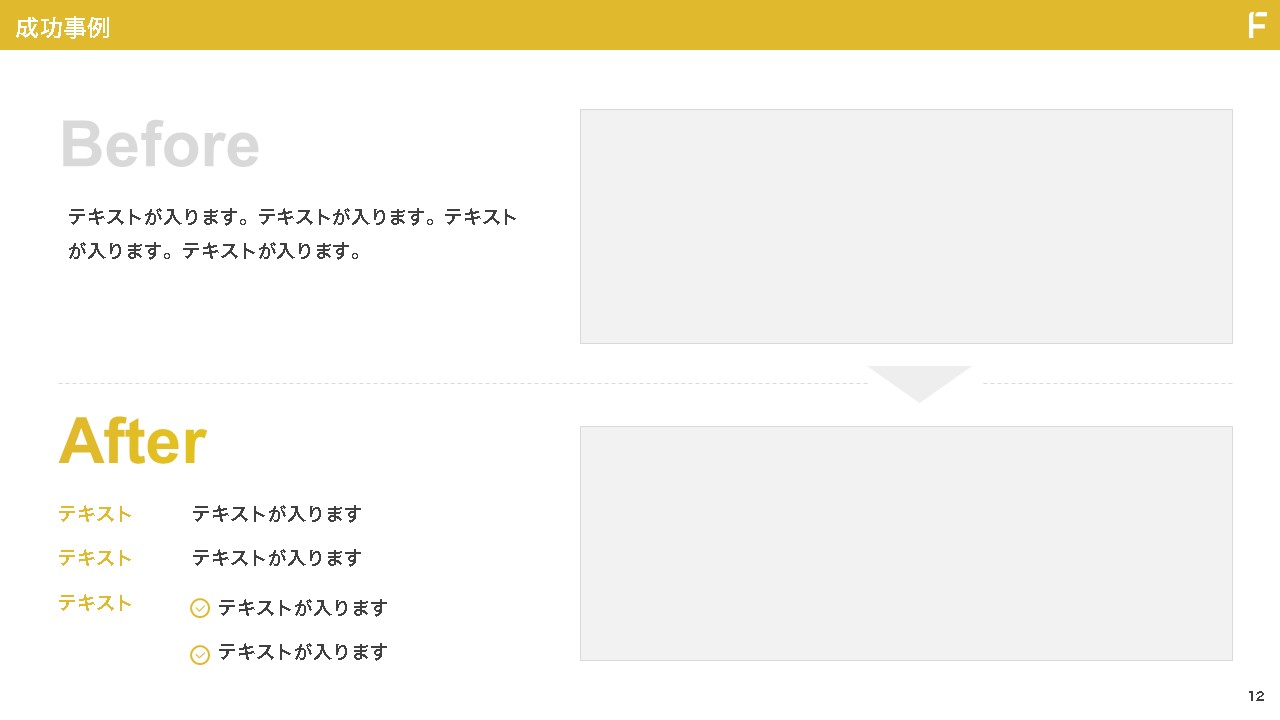

12. 成果事例のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 成功事例、顧客へのインタビュー、成果の数値、Befoter・Afterなど |

サービスを利用した顧客の、具体的な成果創出に至ったプロセスや背景を、事例として紹介するスライド。数字や顧客の写真などを盛り込めると、信頼性と説得力が増します。提案したい顧客の業界・状況に合わせられると、共感を得やすく事例としての自分事化が進み検討しやすくなります。

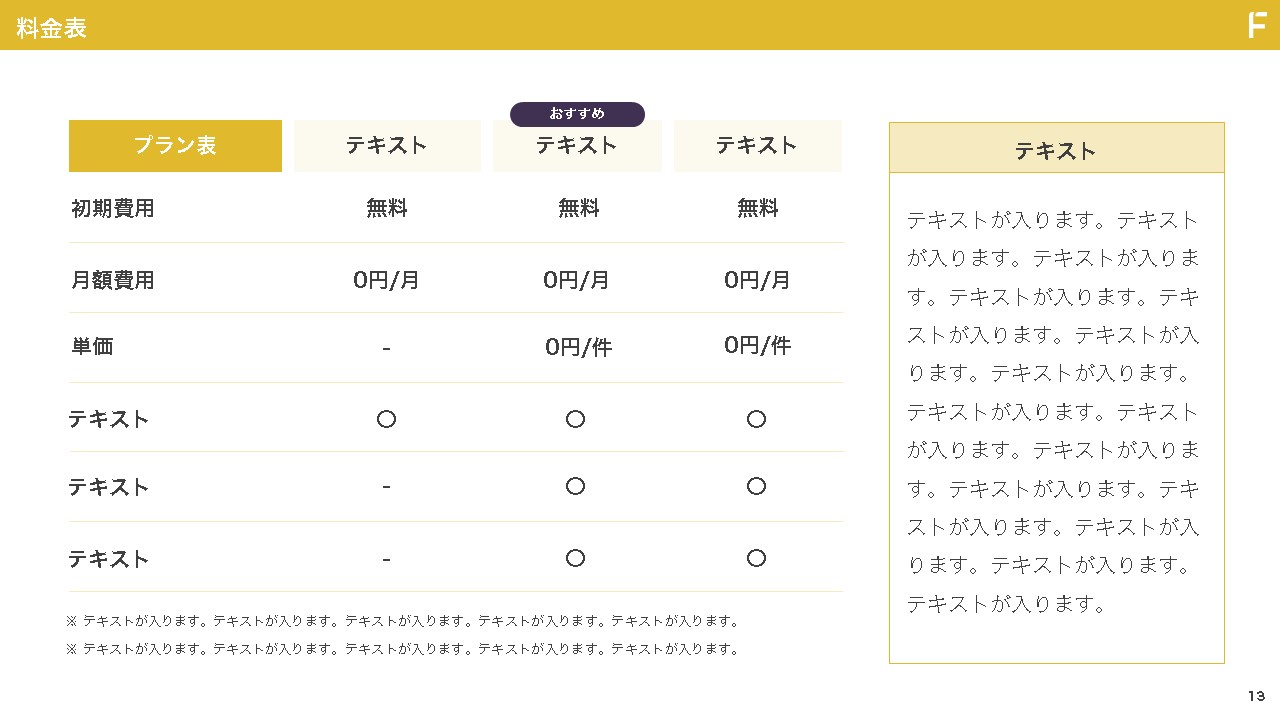

13. 料金表のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 初期費用、月額費用、追加オプションなど |

サービスの料金体系やプランを明確に示したスライドです。顧客が類似サービスと比較検討しやすいよう、具体的に分かりやすく表現することが大事。また、顧客の状況だと、どのようなプランが適しているのか説明できれば、選びやすくなります。

料金の見せ方について

料金の正確性や透明性を担保して、顧客が納得感のある出し方にしましょう。

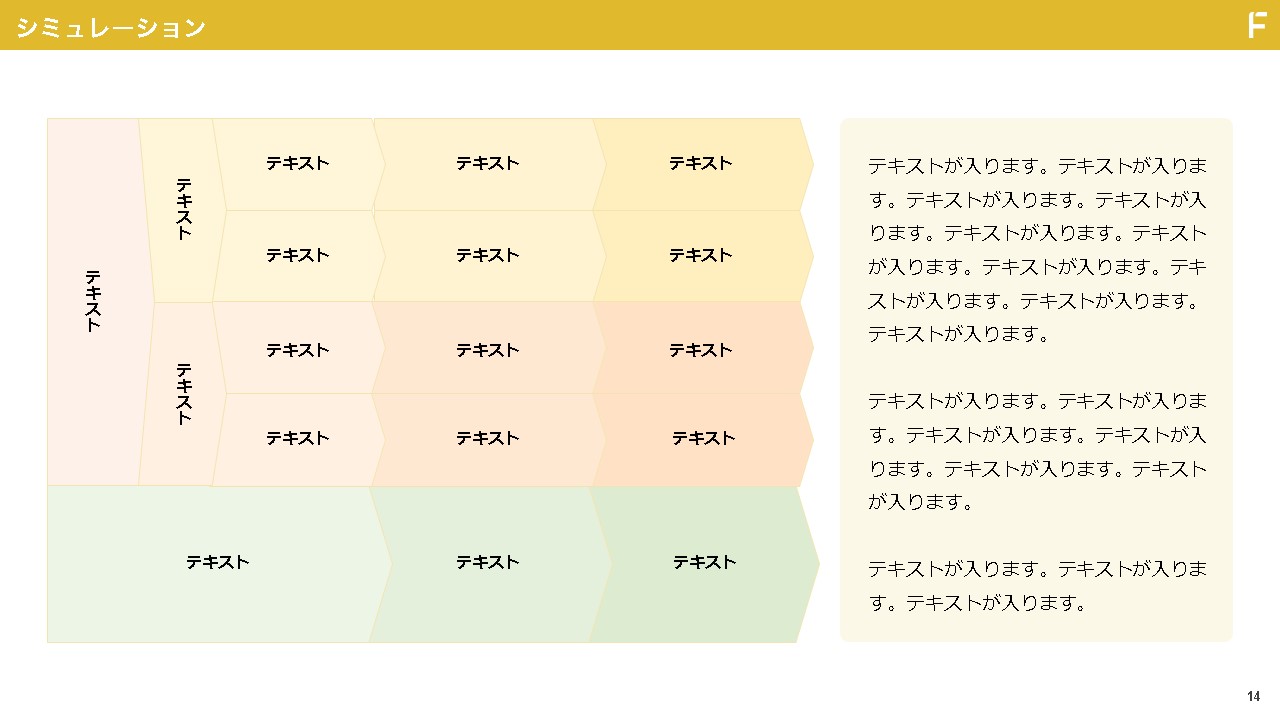

14. シミュレーションのスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 利用開始から成果が出るまでの具体的なシナリオ、操作画面など |

サービス利用でどのような成果が得られるのかイメージを提供するスライドです。顧客の状況に合わせて、始まりから成果創出までの流れを、分かりやすく表現していきます。このスライドによって自分事化が進み、購入意欲も高まります。

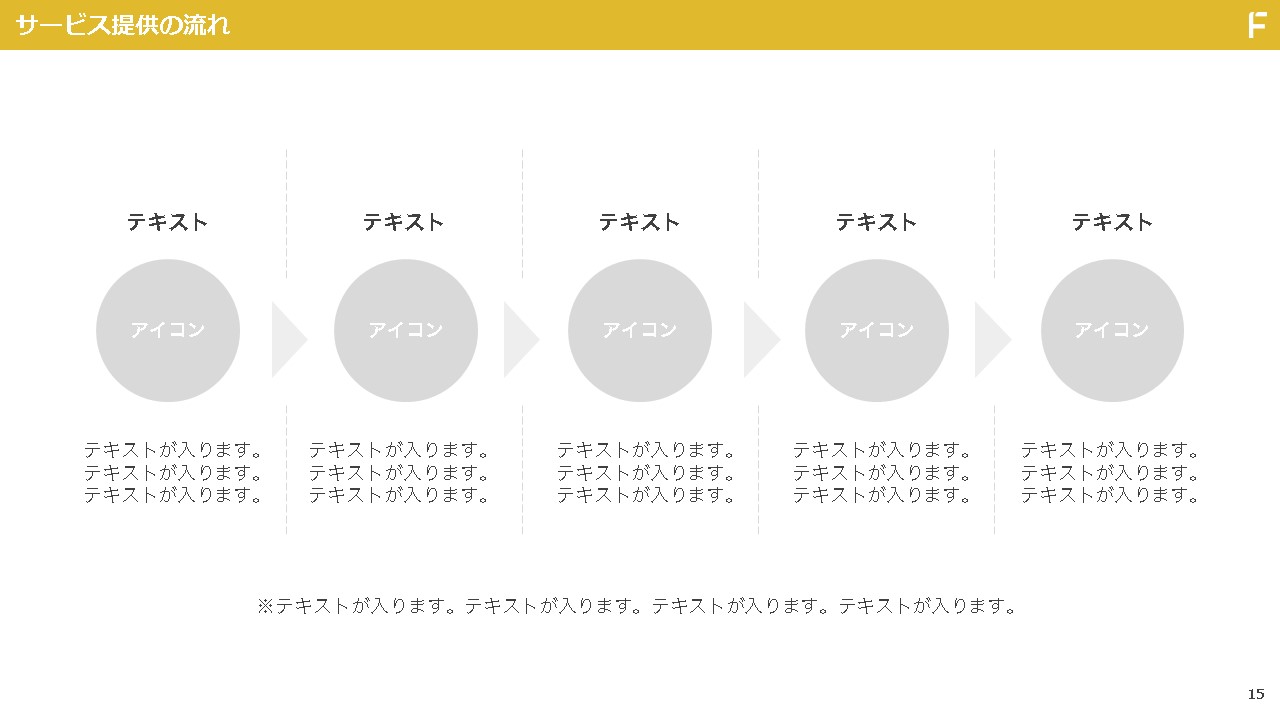

15. サービス提供の流れのスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 申し込みから導入・運用開始までのステップ、サービス提供後のフォローやサポートなど |

サービスの利用開始からサポートを受けるまで、一連の流れを説明するスライドです。各ステップで発生するアクションや期間など、全体感を把握できるよう、図や図解などを用いると理解が進みます。

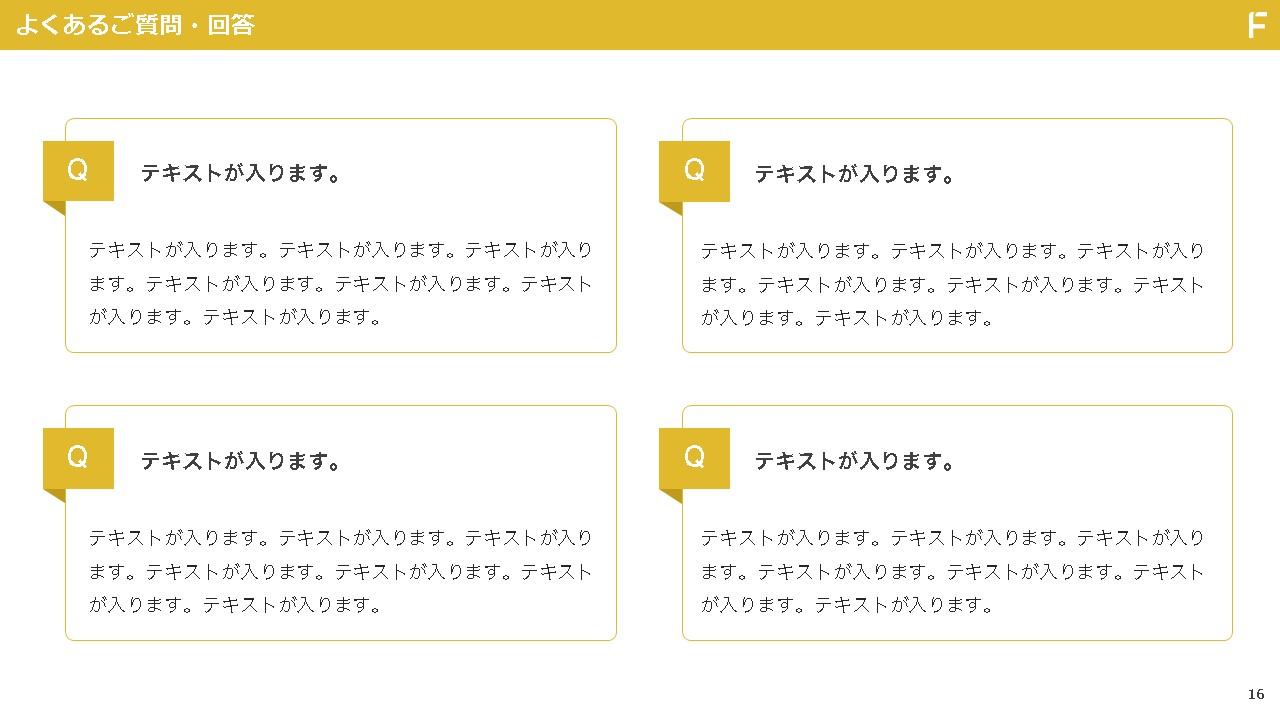

16. よくあるご質問・回答のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 利用前や検討時に出やすい疑問、各質問への回答、利用前の注意事項など |

顧客が検討段階で抱きやすい疑問へ、事前に答えるスライドです。価格、契約条件、利用可能な環境、導入までのスケジュールなど、重要な質問をピックアップし、簡潔に回答を記載します。FAQは検討プロセスをスムーズに進めるための重要な情報源となります。

17. お問い合わせのスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 電話番号、メールアドレス、お問い合わせフォームのURL、担当名(部署名)、問い合わせ後の対応フロー(例:24時間以内に返信)など |

サービスに関心を寄せた顧客がスムーズに連絡を取れるようにするスライドです。問い合わせフォームや電話番号、メールアドレス、担当者の名前などを明記します。補足として問い合わせ後の対応スピードや、お問い合わせ後の対応フローなども記載すると安心感を与えられますが、シンプルで分かりやすいデザインがポイントです。

18. 裏表紙のスライドデザイン例

| |

|---|---|

| 掲載例 | 会社のロゴ、サービスのキャッチコピー、資料の著作権や二次利用不可等の注意コメントなど |

資料全体を締めくくるシンプルなスライドです。会社のロゴやキャッチコピーを目立たせることで、印象を強く残します。連絡先やQRコードを改めて載せるなど、次のアクションを促す工夫も加えると効果的。デザインは統一感を持たせつつ、最後のスライドを見た方がポジティブな印象を抱くよう仕上げます。

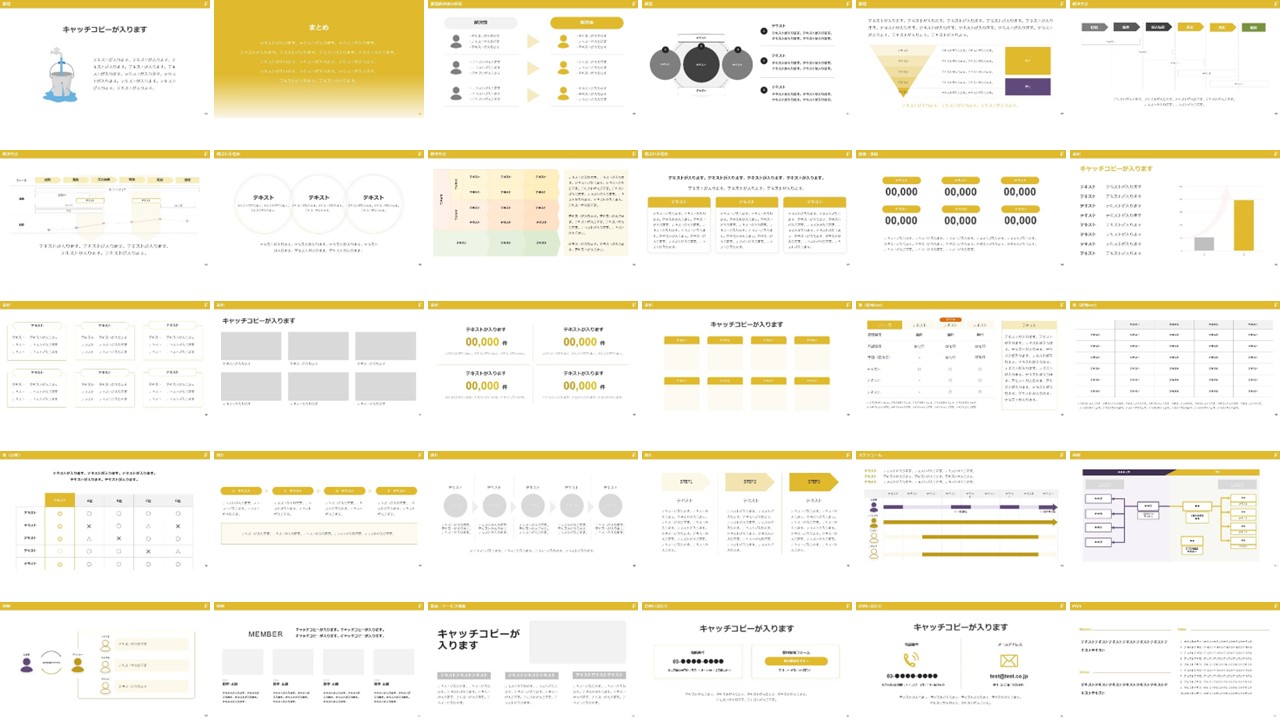

サービス資料のテンプレート

サービス資料を含む、各種のホワイトペーパーが簡単に作成できる、テンプレートが無料ダウンロードできます。

ホワイトペーパーテンプレート(PPTXファイル)の構成一覧

ホワイトペーパーテンプレート(PPTXファイル)に格納されている他のデザイン

ファイル形式はパワーポイント形式(.pptx)ですが、Googleスライド・Canvaなどのスライド作成ツールにも取り込めます。

一定の流れ(構成)でまとめていますが、その他デザインパターンも用意しているため、状況に合わせて組み替えることも可能。

サービス資料の作り方に迷われている場合は、ぜひご活用ください。

成果が出ないサービス資料の原因と改善ヒント

サービス資料を作成後、資料請求されなかったり、プレゼンテーション時に使用しても反応が悪い。

このような場合は、何が原因となっているのか、どう解決すればいいのか確認していきましょう。

- 原因と解決ヒント

- ターゲットのミスマッチ

- 情報の過不足

- 顧客が分かる表現になっていない

- 構成が整っていない

- デザイン的な訴求不足

- 顧客の行動を促す要素がない

- 具体的な成功をイメージできない

- 商談前後の対応が適切ではない

- 改善が行われていない

- メッセージ性がない

ターゲットのミスマッチ

原因:誰に向けて作った資料なのかが曖昧でターゲットも明確でない

ターゲットの理解を深めず、万人受けするような汎用的なサービス資料になっていると、広く届けられますが、無難な内容となり顧客の興味関心を引けません。

サービス資料を見てもらう相手を絞り込むことで、適した内容・メッセージが初めて生み出せます。

ミスマッチを改善するヒント

- 自社の顧客を再定義してターゲット理解を深める

- 具体的なペルソナを設定し直してチームの共通認識を図る

- 顧客をセグメントしてそれぞれに合わせた内容にする

情報の過不足

原因:情報が多すぎて混乱を招いたり逆に少なすぎて信頼性が欠ける

サービス資料に盛り込んだ情報が多すぎると、伝えたいことが薄まり、結局は伝わらない場合も。

シンプルで簡潔に伝えよう意識すれば、単純に情報が少なすぎ内容も薄まることで、魅力を伝えきれない状態にもなります。

情報過不足を改善するヒント

- 顧客に合わせて情報量を最適化する

- 伝えるべき情報の優先順位を明確化する

- 「要約版」と詳細を記載した「補足資料」で分ける

顧客が分かる表現になっていない

原因:提供側の視点ばかりで顧客が理解しやすい言葉や表現になっていない

提供側はサービスを熟知しており、その道の専門家であるからこそ、必要な知識やノウハウが揃っている状態です。

自社の当たり前を、顧客の当たり前にしてしまうことで、難しいカタカナ言葉を多く使ってしまったり、補足が不十分になることも。

表現を改善するヒント

- 専門用語を避け顧客目線での表現に翻訳する

- 「お客様の声」や「具体例」を活用し顧客に近い言葉で表現

- 専門知識がない方へ見せることを前提にして全てを考える

構成が整っていない

原因:説明の順序がバラバラで全体的な流れが分かりにくい

顧客のニーズを無視した話の流れになっていれば、あまり心に響かないサービス資料だと受け取られてしまいます。

プレゼンテーションとサービス資料の連動性を高めて、構成を見直しましょう。

構成を改善するヒント

- 課題提示 → 解決策提示 → 価値提案 → 行動促進 の流れを守る

- 1スライド1メッセージで「伝わる」構成を意識する

- 顧客の感情を上下に揺さぶる話の流れを学ぶ

デザイン的な訴求不足

原因:ビジュアル的な魅力が欠けている

そもそも情報の見た目が整っていないと、見づらい・分かりづらい・理解しづらいサービス資料となり、伝えたい情報が伝わりません。

また、競合と比較されるのが前提のサービスであれば、ビジュアルの弱さから検討候補から外されてしまう場合も。

デザインを改善するヒント

- 配色やフォントの統一感を持たせブランドイメージを反映する

- グラフや図表を効果的に活用し視覚的な理解を促進する

- 仕上げはデザインスキルを持つ人材へ任せる

顧客の行動を促す要素がない

原因:「なぜこれを選ぶべきか」の明確な訴求が欠けている

資料を見た顧客が、このサービスを選ぶべきポイントが分からないと、競合と比較検討された際に印象が弱くなります。

特出しているメリットや、期間限定のキャンペーンなども含めて、顧客が「今だから」または「コレだから」と選ぶ理由を加えます。

行動喚起を改善するヒント

- 他社にはない強みや差別化ポイントを明確化する

- 行動を促す明確なCTA(Call To Action)を配置する

- 実際の導入事例や成果データを強調する

具体的な成功をイメージできない

原因:サービス利用後の未来像が描けない

サービスの内容や機能だけをいくら説明されても、実際に利用した時のイメージやストーリーが顧客の中で描けないと、行動を起こすまでに至りません。

そのため、顧客がサービスを利用することで、期待する未来が手に入る具体的なイメージを可視化していきます。

成功イメージの植え付けを改善するヒント

- 顧客の顔写真や具体的な数字・図解で説明

- シミュレーションやビフォーアフターの比較を提示

- 課題解決へ至るストーリーを明確化する

商談前後の対応が適切ではない

原因:資料を活用する前後のプロセスが整っていない

サービス資料自体に問題がない場合でも、成果が出ない時は、顧客とのコミュニケーションの中で問題発生しているケースがあります。

たとえば、プレゼンテーション・メールによるフォロー・細かいニーズのヒアリングなど商談前後の適切な対応ができていなかったり、そもそも顧客とサービス資料の接点となっているチャネル(オウンドメディア・広告・SNSなど)が適切ではない場合もあります。

導線を改善するヒント

- 資料と一緒に案内メールやフォローアップできる環境を整える

- 資料配布後に顧客の反応を確認しながら次の一手が打てる状態にする

- ターゲットと接点が持てるチャネルを増やし最適化を図る

改善が行われていない

原因:資料が更新されず最新情報が反映されていない

一度作成したサービス資料を、そのまま使い続けていると、情報が古くなっていたり、顧客に対して響かない表現をそのまま使い続けていることも。

現場のフィードバックを反映したり、内容やデザインの見直しを、定期的に行うことが大切です。

定期的に改善するヒント

- 商談後に営業担当者や顧客からフィードバックを集めて見直す

- 時代や顧客のニーズ変化に対応できるよう定期的に見直すプロセスを取り入れる

- 成約率や失注率などのデータを元に問題点の洗い出しと改善を繰り返す

メッセージ性がない

原因:感情に訴える要素や印象的なメッセージがない

サービス資料は特徴や選ぶべきポイントを説明するために使われますが、それらの全てが単なる説明になっていると、あまり魅力を感じません。

顧客へ突き刺さる表現や、魅力を一言で表すキャッチコピーなどを用いて、印象深さを与えられるよう工夫をします。

メッセージ性を改善するヒント

- 重要な部分は多くを語らず言葉を絞り込む

- 記憶に残るキャッチフレーズやスローガンを追加する

- 顧客のインサイトを捉えた表現を見つける

サービス資料についてよくある質問・回答

サービス資料について、よくある質問と回答をまとめたので確認しておきましょう。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 1サービスにつき資料は1つで大丈夫ですか? | ある程度方向性が定まったターゲットはいると思いますが、ニーズが微妙に違うこともあるため、それぞれに合わせた複数のサービス資料を制作して使い分けて頂くのがお勧めです。 |

| サービス資料はどのような構成にするのが一番いいですか? | サービス資料では、課題→解決方法→根拠→事例→クロージングのような、一連の流れで構成すると、話の流れが分かりやすくなります。 |

| サービス資料はどのくらいのページ数で作ればいいですか? | 誰に対して見せるサービス資料か、状況によって盛り込む情報量は変わりますが、通常であれば一般的な構成を用いて15~20ページほどにまとめると作りやすいです。 |

| サービス資料を作るのにどのくらいの時間がかかりますか? | サービス資料を作るには、サービスの熟知・ターゲット設定・企画構成・ライティング・デザインとひと通りの流れを進むため、各専門スキルを持つ人材が分担して行えば1~2週間ほどですが、一人で全て作るなら2週間~1か月ほどはかかります。 |

| サービス資料の作成を外注したら相場は? | サービス資料を制作代行会社へ依頼した場合、1本分(A4サイズ:5~10ページ)で10~30万円ほどになりますが、既存資料のブラッシュアップ、または企画構成からやり直す場合でも費用が変わってきます。 |

最後に

商談時で優位性を発揮でき、成約の確率を高めるサービス資料を作るには、企画・構成・文章・デザインの各専門知識とスキルが求められます。

内製で仕上げまで行えればいいですが、リソース的に難しい場合はサービス資料の制作代行を検討頂くのもお勧めです。

1度制作すれば、営業・マーケティングのさまざまなシーンで活用し、成果に大きく影響を与えるツールとなるので、しっかりと作り込んで競合と比較されても有利な状況を築ける状態を作っていきましょう。