いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。主にBtoBの新規リードを獲得する施策をまとめてみました。

「売上・利益を増やしたい!」そう思ったら多くの方が、お客さん探しの旅に出かけると思います。

しかし、そんな簡単には見つからないのが現実ですよね…。

お声がけして、すぐ契約をしてくれる方はほぼおらず、BtoBの場合は特に、社内の意思決定者や決裁者の承認が下りなければ先に進めない。

何事も売上・利益を増やすには進め方が大事であり、その始まりと言えるリード獲得の方法をまとめました。

こんな方にオススメ!

・なかなか新しいお客様が見つけられない

・新規顧客を獲得する目標が与えられている

・売上/利益を増やせと会社から言われている

「AI」に代替えできないホワイトペーパー制作とは

新規リードは会社が成長していくのに欠かせない存在。増やすだけでなく、その後の活用方法にも意識を向けながら、自社だからこそできる運用体制を築けるといいですよね。

リード獲得とは?

リード獲得とは、将来的に自社のお客様となってくれそうな方々との繋がりを作ること。※ 見込み顧客のこと

「なってくれそう」この部分がすごく重要で、たとえば展示会で名刺を交換したり、公式サイトから資料請求・ダウンロードを頂き、会社名・担当者名・役職・部署名・電話番号・メールアドレスなどを確認できた方がリードに該当しますが、単純にこの情報だけでは何も進めません。

相手の状況が何も分からないまま、自社製品・サービスを売り込んでも「いりません」「今必要ありません」と断られるだけ…。

リード獲得で重要なのは、まずお客様との繋がりを増やすことではあるものの、お客様の状況理解も一緒に行うことが大事だと言えます。

見込みのあるリードとは?

リードをビジネス的に言えば「見込み顧客」ですが、見込みとは一体どういった状態を表すのか、もう少し具体化してみます。

| 見込み度 | 詳細 |

|---|---|

| 見込み度0 | この先ずっと自社製品/サービスが必要にならないお客様 |

| 見込み度1 | 将来的に自社製品/サービスが必要になりそうなお客様 |

| 見込み度2 | アポイントメントが取れるお客様 |

| 見込み度3 | 契約の話へ具体的に話を進められるお客様 |

単純に見込み度として4フェーズに分けましたが、見込み度0にしかできないお客様とたくさん繋がっても意味はなく、せめて自社に関係する方々でないと、その後に行うリード関連の施策も無駄になってしまう。

多くのリードは欲しいですが、あなた・会社にとって将来に繋がるリードを求める意識を持っておけるといいかもしれません。

リード獲得はマーケティング活動のどの位置なのか?

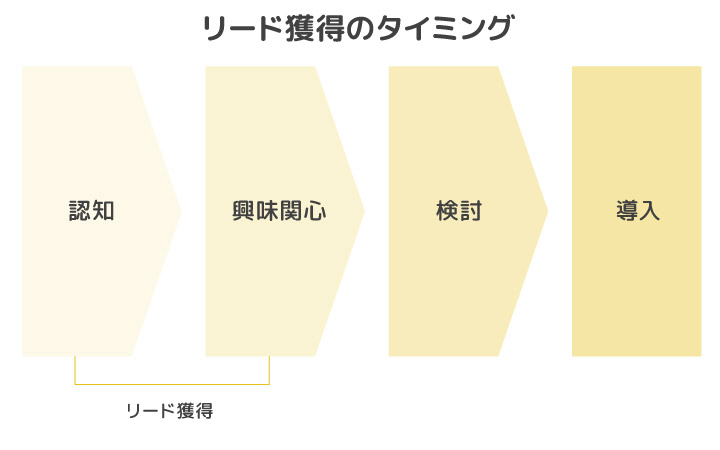

リードを増やす取り組みは、会社内で行っているマーケティング活動において、かなり前段階で必要です。

認知を獲得しながら興味関心を得ていくこの期間に、リード獲得できる施策を取り入れていきます。

しかし、認知を得るためには情報を広めていく、興味関心を高めていくには独自性・有益性のある情報を出していく、対応する方が違うと別々の考えになりやすいですが、マーケティング活動内の文脈を揃えていかないと、施策が単発で終わって効果も半減するため、連動する形でリード獲得を目指す意識が重要。

担当者別なら連携し、一人で全部やるならマーケティング活動の流れを意識する。

フェーズごとで分類

リードを獲得したら、そのままにするのではなく、どんどん状態をステップアップさせていきます。

| 段階 | 概要 | 詳細 |

|---|---|---|

| フェーズ1 | リード獲得 | リードを集める |

| フェーズ2 | リードナーチャリング | リード対象者からの期待・信頼を高める |

| フェーズ3 | リードクオリフィケーション | 提案できる段階か見極める |

営業・広報・マーケターなどの職種であれば、既存のお客様はもちろん、新しいお客様との繋がりを意識していると思われます。

ちょっと宣伝すれば、誰もが寄ってきてくれる、品質がよければ無条件で買ってくれる。

しかし、競合他社もいる中で、そのような簡単な状況はないので、自らの手でお客様とコミュニケーションをとり、どんどん自社への意識を高めて、最終的には提案・商談できる関係構築をする。

そのために、最初のリードが必要だと言えます。

リード獲得は誰がやるの?

社内でマーケティング専門部署があればいいですが、そこまでの人員確保ができない会社さんの方が多いと思うので、いろいろと兼務した形でリードの獲得業務をしている状況かと思われます。

コツを掴んで、たった一人マーケターとして進められる方もいれば、やはり難易度の高さから一人または少人数では難しい場合も。

マーケティング活動の最初でもあるリード獲得は、会社にとっては今後の売り上げを左右する生命線でもあるので、誰か一人・専門部署だけがすればいいものではない。

会社全体が協力して、マーケティング活動を推し進めていく必要があるため、リード獲得には社内協力が絶対に必要です。

リード獲得の難しさ

リードを獲得する、言葉にするのは簡単ですが、実はすごく難しいこと。

日常でたとえてみるなら「道順を教えてあげるから、その代わりに免許書見せて。」このレベルかもしれません。

何か有益な情報をお渡しする代わりに、個人情報(会社名・担当者名・連絡先など)を頂くことでリードを手に入れますが、誰だって自分を特定される情報を渡すのは躊躇するものです。

施策の実行側はそこまで感じませんが、リードに該当する方々にとっては心理的ハードルがものすごく高い。

個人情報を渡したら悪用されない?何かに使われない?面倒なことにならない?不安を感じながら恐る恐る、リードとなる情報を提供してくれています。

改めて、リードを獲得するには、お相手の方々への配慮が欠かせないことを頭に入れておきましょう。

リードの必要性

会社経営を続けるには、従業員さんには毎月お給料を渡さないといけませんし、パソコンを用意したり保険など日々お金が飛んでいきます。

一人なら別ですが、複数名で動く、組織で動くとなると、それに必要な資金(売上・利益)を作れないと、経営が続けていけません。

製品・サービスを売り込み、誰でもすぐ契約・購入してくれれば別ですが、そんな甘い話はありませんよね。

既存のお客様との付き合いを強めて、継続したご発注を頂けたとしても、上限もありますし数社だけに頼り続けていくのは経営も安定しない。

結果として、新規顧客の獲得がどの会社さんでも必要だと感じています。

リードに該当する方々は、今すぐ契約・購入してくれる方ではないですが、将来的にお客様となってくれる可能性を秘めた方々なので、リード獲得は今ではなく未来の売り上げを作ること。

先々を見据えて動ける方ほど、リードの重要性が分かっているのかなと思います。

オフラインからオンラインへ営業スタイルが移行

昔は足を使って、1社1社回ったり、時間とコストをかけてでも、直接会うことで誠意を見せながら商談するフィールドセールスが一般的でした。※フィールドセールスは、直接会って商談や営業を行う手法のこと。

しかし、リモートワーク・テレワークなどオフィス出社しない在宅勤務が一般化しつつある世の中で、直接会社訪問をする営業スタイルが合わなくなってきた。

その影響によって、展示会・セミナー・イベントなど、会うことで連絡先を手に入れる今までの方法も使えなくなってきたので、オンラインを活用した繋がり創出が求められている状況です。

リード獲得は、急激に変わったビジネス現場で勝ち残りをかけた戦いの必須施策だと言えます。

「自分たちはまだリードいらないかも。」そう思っている方へ

「今まで通りテレアポで十分。」

「まだアタックリストあるから。」

今までのやり方で効果があがっていると、まだまだ大丈夫、そんな気もしますよね。

しかし、結果的にテレアポの非効率さ、リストの枯渇などを招き、新規顧客と出会うための環境が狭まってきます。

自分たちは大手じゃないし、まだ大丈夫。そう思っていると時代の急激な変化、または波にのまれて、柔軟に対応してきた競合他社だけが先に進んでしまっている状況にも。

現在、お客様から頂けるお問い合わせなどうまく活用できてない場合は、そもそもリード獲得へ意識が向きにくいのですが、リード確保への動きは長期的な目線で考えると、どの会社さんでも取り組む必要性があると言えます。

リードが獲得できるまで、どれくらいの時間がかかるの?

リードを獲得するにはまず、相手の方が個人情報を提供してもいいと思えるような魅力が必要です。

- その会社にしかない独自ノウハウ

- 他では見ることができない情報

タダでリードの元になる個人情報を渡そうとする方はいないため、多くは等価交換の原理がはたらく。

喉から手が出るほど欲しい!と思ってもらえる情報なら、個人情報の提出は早いですが、そうでなければ「本当に求めた情報かな?」「個人情報渡す価値はあるのかな?」冷静になってみなさん考えるので、心理的ハードルを感じて、どんどん行動も止まっていく。

そのため、あなたがお客様になってくれそうな方へ、どれだけ有益な情報を用意できるか、獲得できるまでの時間がここにかかっています。

簡単に手に入らないからこそ、誰もがこぞってリード獲得の方法を学び、知りたがっている状況です。

リードの種類

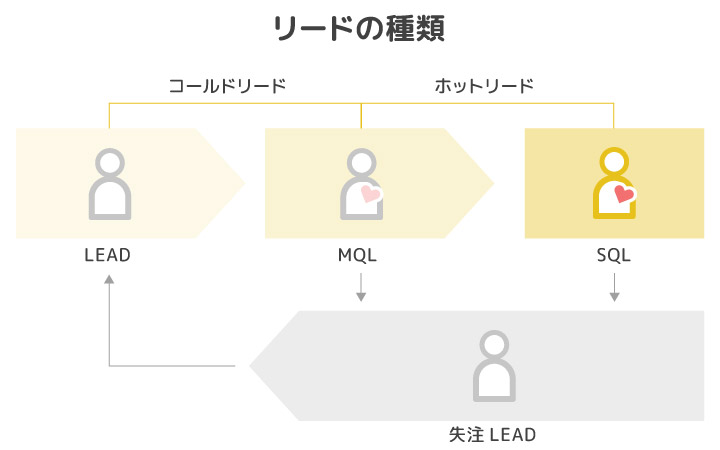

リード、リード…何度もリードと表現してきましたが、「リード」は少し大きな概念で、具体的な種類に分けることができます。

| ||

|---|---|---|

| 種類 | 見込み | 詳細 |

| LEAD | 低い | 幅広い意味で会社名・担当者名・部署名・役職・電話番号・メールアドレスなど取得できたリード対象となる企業担当者さんのこと。 |

| MQL | 少し高まった | MQL(Marketing Qualified Lead)とは、マーケティング活動によって見込み度が高められたリードのこと。マーケティング活動とは定期的なメルマガやコンテンツ提供など |

| SQL | 高め | SQL(Sales Qualified Lead)とは、アポイントが取れたり商談可能な状態のリードのこと。商談可能な状態とは、相手の課題や悩みの把握、タイミング的に商談できる状態 |

| 失注LEAD | 低い | MQL・SQLに至った状態でアクションを行い、お断りや失注になったリード。 |

コールドリード:見込み度が低い

ホットリード :見込み度が高い

こんな呼び方もされます。

リード獲得を目指すると「今月のSQLってどれくらい?」「MQLからSQLへの引き上げ施策を考えたい」など、専門用語が飛び交うようになるので、それぞれの名前と意味を覚えておくのがお勧めです。

リードの取り扱い注意事項

様々なマーケティング活動によって得られたリードですが、連絡先を頂けたからと言って、全部が全部営業していいわけではありません。

リードの種類にもMQL・SQLと分かれているように、お客様が求めていないのに自社製品を売り込まれたら、嫌な思いをさせてしまいますし、それがネガティブのきっかけとなって、会社の評判を落とすマイナスブランディングにもなる。

- どんなお悩みを抱えているのか?

- お客様は本当に自社製品/サービスを必要としているのか?

- 今連絡してもいい状況なのか?

お相手の状況に適した、コミュニケーションをとっていかないと、電話してもガチャ切りは当たり前、メールしても返答無し。

ただただ作業工数だけが膨らんでいきます。

リードが取れたからと、直営業していいわけじゃなく、相手の見極めが必要です。

リード獲得の課題

リードの獲得施策を取り入れていく時、必ずと言っていいほど、発生するトラブルがいくつかあります。

事前に知っておくだけでも「あぁ、たしかそんなことあったな」と思い出してもらい、先回りして予防できる場合もある。

トラブル解決に時間がかかり、肝心の求めているリード獲得が進まなければ本末転倒なので、事前の確認がお勧めです。

マーケとセールスがお互い責任転嫁

社内でマーケティング活動を進めていくと、自分たちの部署だけでは完結できず、必ず他部署との連携が求められてきます。

マーケティング部署:リードを増やす、見込みを高める

セールス部署 :高まった見込みへアプローチする

大きく分けてこの2部署ですが、実はこんなことが現場では起こっています。

マーケティング側

・せっかくパスしたのに営業が決めてこない

・SQLの見極めが甘いと言われる

セールス側

・マーケからパスもらった案件が微妙だった

・リードは多いけど求めたターゲットと違う

・アポには繋がるけど失注が続いている

状況は会社さんごとで異なるので、必ずしもこのようにお互いが罵り合うことはないかもしれませんが、かなりよく起こるトラブルの一つ。

これは、それぞれの部署目標が違うから。

マーケティング部署の目標:リードの最大化

セールス部署の目標 :受注の増加

たとえばマーケティング側でリードの最大化を目標にした時、件数に意識が持っていかれて、見込みが低いリードも大量に取ろうとしてしまう。結果としてセールスにパスしても角度が低いため失注が続いたりします。

マーケティングとセールスが同じ目標に向かって進まなければ多くの場合、部署の壁によって衝突とズレが生まれて、リードの活用がうまくいきません。

リードの見極めができてない

リードは単に獲得すればいいのではなく、下記条件に合致するリードが求められます。

- 自社の目的に合う

- 将来的なお客様となり得る

たとえば、この条件に当てはまらないリードをたくさん手に入れても、アポにも繋がらない、商談もできない、毎回メルマガを送っているけど反応がない。

リード獲得後に発生するであろう作業や情熱が、無駄になってしまう場合もある。

施策を始めると、どうしても件数に目がいくため、件数が取れる施策を取り入れようとしますが、結果的に現場で本当に使えるリードに関して少ない状態になるかもしれません。

リードを求めるなら「誰」をハッキリさせるため、向き合いたい方々を具体的に書き出して、その方々に向けた施策を取っていきましょう。

高単価による過剰なコミュニケーション

たとえば価格が売り切り1万円の製品・サービスのリードを1件獲得するのに、広告出稿して1件あたり2~3万円だった場合、すごく費用対効果が悪い…むしろ赤字になります。

他にも、リード獲得サービスを使ったり、営業代行によってアポを獲得した場合も、1件数万円の費用がかかるので、リード1件に対しての重みが強くなる。

「これだけコストが掛かっているのだから、絶対に逃さない!」

「今日で決める!受注をもらう!」

「少しオーバートークしたけど、まぁ受注できたからいっかな。」

強い気持ちが前に出すぎて、お客様の状況や心理も考えず、ガンガン電話・メールで営業をかけ、過剰なコミュニケーションを行ってしまう場合もあります。

こんなことされたら、連絡を受けた方は嫌な気持ちにもなりますし、すぐお断りが入って、結果的に数万円のコストが無駄に散っていく…。

1件あたりのリード獲得単価が高すぎると、自分たちの焦りが高まり、お客様へのネガティブを生むことになるため、注意しなければいけません。

活用期限の短さ

獲得したリード、実はそんなに長く活用することはできません。

期限が短い理由

・メールの拒否設定がされてしまう

・人材流動が早くなってきている(転職によりメアドが使えなくなる)

・何度も電話はできない(迷惑になる)

特にリードを得たら、メルマガなど徐々にお客様との信頼関係を構築していく方法をとることが多いため、拒否設定された時点で使えなくなる。

賞味期限…と表現するのが嫌だったので、活用期限と表現していますが、活用できる期間は限られています。

すぐ使えなくなるのに、1件当たりの獲得コストが高ければ、どんどん赤字が膨らむため事業圧迫の原因にも。

リードの獲得単価(相場)

従業員さんの給料、広告、活用するリード獲得サービスなどによっても、1件あたりの獲得単価は変わってきます。

明確に出すのが難しいので、資料ダウンロードサービスを提供している企業さんを元に単価を見てみましょう。

| サービス名 | 単価/件 |

|---|---|

| ITreviewさん | 15,000円 |

| ボクシルさん | 12,000円 |

| ITトレンドさん | 10,000円 |

| アスピックさん | 10,000円 |

| プロキュアさん | 10,000円 |

| SaaSLOGさん | 10,000円 |

| LISKUL DLさん | 10,000円 |

| クラウドレーダーさん | 5,000円 |

| 資料.jpさん | 3,000円 |

| エンプレス | 1,000円 |

2022年4月22時点までに確認できた情報ですが、だいたいは1万円前後がリード単価となっており、それと比べると資料.jpさんやエンプレスは安い部類に入りますが、相場(平均)としては1万円前後で覚えて大丈夫かなと思います。参考:人気の資料サービス比較表

ただ、それぞれのサービスで特徴が異なり、見込みの高いホットリードが得られるサービスほど、単価は高くなっている傾向ですが、オンラインリード需要の高まりも影響がありそうです。

リードの獲得数は、どれくらいを目指せばいいのか?

マーケティングの施策を見極め、自社の状況にあったリード獲得を目指していきますが「一体、どれくらい獲得できればいいのか」と思ったりしませんか?

求められるリードの量は、社内状況や市場でも変わってくるため、明確に〇〇〇件目指せばいい、とは言えない状況です。

件数ばかり追い求めると見込みの低いリードが大量…逆に質ばかりを求めると件数そのものが少なくなって、そもそも活用できなくなる。

そのため、獲得数はどのように意識すればいいのか、段階ごとに見てみましょう。

フェーズ1:施策を始めたばかり

自社の状況では、どんな施策が合うのか、色々試していくフェーズ。リードが無いので、とにかくほしい気持ちが先行して、見込みが低すぎたり、ターゲットではないリードも多く混ざっている状況。

フェーズ2:リードが継続して獲得できるようになった

獲得方法が分かり、だんだんと続けて得られるようになってきた。その反面、リードに応じた社内体制が追いつかず、十分な活用ができなくなってくる段階でもあります。

フェーズ3:継続獲得する仕組みができたので質を高める

仕組化によって、手間をかけずともリードが定期的に十分な量を手に入れることができるようになった。ここからは、1件ごとの角度を高めて、リードタイム(検討時間など)が早まるリード獲得を目指し、質に目がいくようになる。

リード獲得で持っておきたい思考

リードを増やしていくには、テクニックやコツ、こういった手間なく再現性のある成功体験が可能な方法を求めたいですよね。

しかし、営業・広報・マーケター・クリエイターなど、リード獲得に携わるみんなが、たとえ方法論を学んでも一筋縄ではいかないことを知っています。

リード獲得に必要な考え方のズレが、結果的に施策や細かい作業にも影響して、負のスパイラルが起きてしまうので、どのような思考で臨めばいいのか、少しまとめてみました。

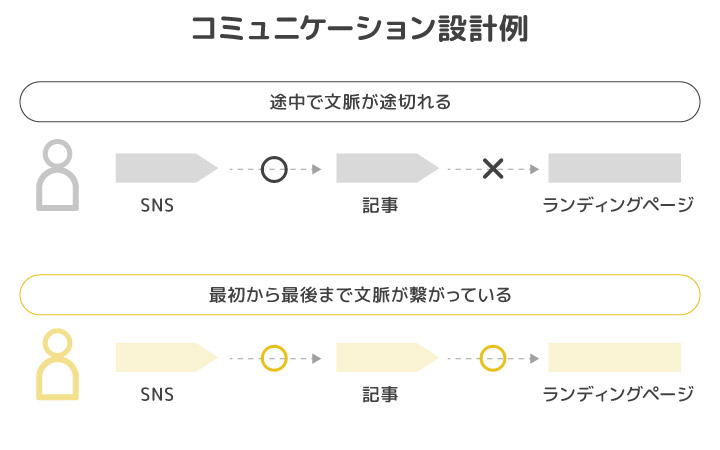

1. 文脈が合ってないと意味がない

文脈とは、前後左右の情報が合わさることで、意味を理解できる繋がりを指します。

リード獲得においては重要な考え方なので、まずは例を見てみましょう。

文脈の例

× 脈略無くいきなり個人情報の入力フォームを見せる

〇 課題解決に必要な情報提供をするために個人情報の入力をお願いする

突然「個人情報ください!」と言っても誰もくれませんよね…。

まずは相手が抱えている不満・不安・不便・不快などの課題を解決できる提案をして、その情報を手に入れるならフォームに入力してね。これならフォームを入力する意味が見いだせるので、スムーズに進められる。

コミュニケーションがぶつ切りになっていたり、繋がりが途絶えている場合は、お客様との接点が始まるタイミングから最後までの流れを見直す意識が大切だなと思っています。

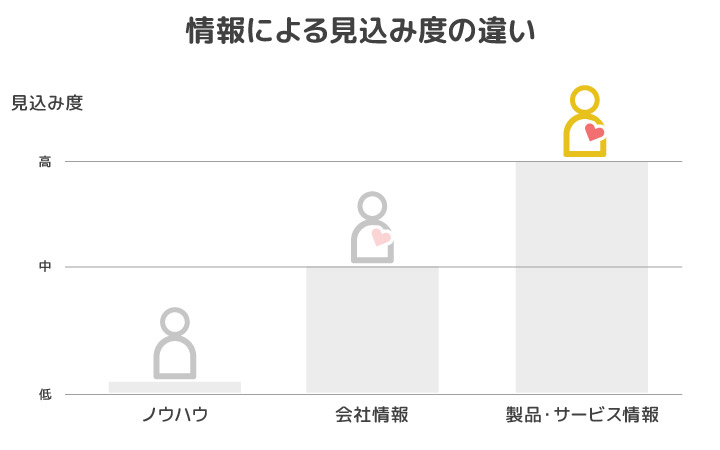

2. 情報によって見込み度が変わってくる

リード取得時に使う情報(コンテンツ)によって、見込み度が大きく変わってきます。

見込みの見極めが甘くて、チャンスを逃さないように、どのような違いがあるのか確認してみましょう。

| ||

|---|---|---|

| 種類 | 見込み | 詳細 |

| ノウハウ | 低 | 情報のみが欲しい方々なので、情報提供企業への興味関心は低く、見込みも低いと考えられる。 |

| 会社情報 | 中 | 「誰」が提供している情報なのか気になっており、意識が企業へ向けられている。見込みも上がってきている状態。 |

| サービス情報 | 高 | 何かの課題を抱えており解決を望んでいる状態。実際の導入を検討していたり、他社製品・サービスと比較する情報を求めている。 |

情報によって、お客様が求めている状況も変わるため、必然的に見込みも違う。

全て同じように考えていると、見込みを見誤ってタイミングを逃す場合もあるため、覚えておきたいポイントです。

3. リード対象者の役割による違い

リードとして得られた方の役割によって、その後のアプローチも大きく変わってくる。

以前アンケート調査を行った結果、54%の方が情報収集者としての役割で情報取得(資料ダウンロード)を行っていることが分かっています。出典:IT製品・サービス導入へ繋がるホワイトペーパーの活かし方

たとえば情報収集者の方にいくらアプローチをしても「自分には決定権がないんで…」と、お断りされ続けてしまう確率が高い。

その逆で、意思決定者または決裁者などの、社内的なキーマンとなる方のリードであれば、話が進むのは早いため、リード→MQL→SQLへとんとん拍子で引き上げることができるかもしれません。キーマンとは、社内で導入/購入の推進者となってくれる方のこと。

| ||

|---|---|---|

| 役割 | 決定権 | 詳細 |

| 情報収集者 | 低い | 情報収集が目的であり、得られた情報を使って何をするのか決定権が持たされていない場合もある。多くはメンバーや上司へ共有するために先陣を切って情報を集めてくれる方。 |

| 稟議申請者 | 低い | 情報収集者がそのまま社内稟議を上げる機会も多い。 |

| 意思決定者 | 高い | 主に役職者であり、社内の決め事において発言権や変更ができる権限がある。出された稟議に対して判断をする立場であり、情報収集者から受け取った情報を用いて意思決定を行う。 |

| 決裁者 | あり | 出された稟議に対して最終的な決定権を持っている方で、費用対効果などを判断して主に金額申請を了承する。 |

意思決定者・決裁者をキーマンと表現しましたが、これらの役割の方でも、自分事として問題・課題を考えている場合、提案すれば社内の申請が通るよう尽力してくれる場合も。

役割による違いはあるのですが、あなたの味方となって動いてくれる方を見極めていきましょう。

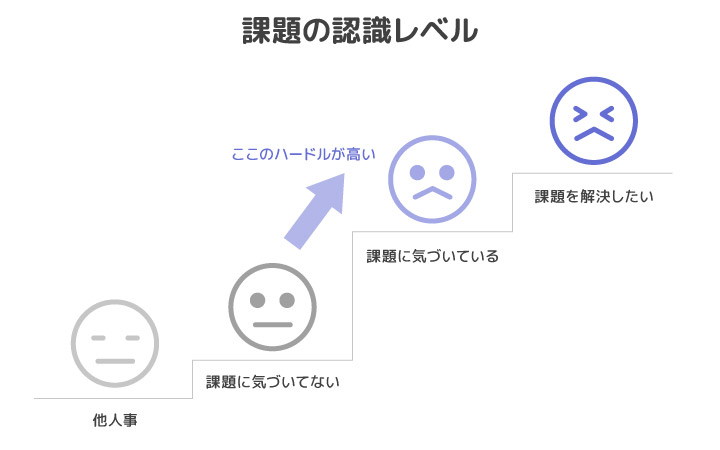

4. 課題の認識レベル

リードに限った話ではないですが、今すぐ課題を解決したいと思っている方と、そうではない方では行動力に差がでてきます。

すぐ動く :課題を認識しており何とかしたいと思っている

すぐ動かない:課題に気づいていない

図にするとこのような状態です。

| ||

|---|---|---|

| 状態 | 人数 | 詳細 |

| 他人事 | 多数 | 多くの方が他人事で自分には関係ないと思っている |

| 課題に気づいてない | 多い | 当事者なので無意識では感じているものの言葉としても表現できない |

| 課題に気づいている | 少ない | 課題に気づいているものの行動には起こさない |

| 課題を解決したい | もっと少ない | もっとも強く課題を解決したいと思っている |

だんだんと認識レベルは上がりますが、気づいていない状態から気づくまでの壁がすごく高い。

多くは2番目の課題に気づいてない状態から、気づいてもらう過程で、リードになっていきます。

簡単にリードが得られるわけではなく、的確な施策を行わないと、一向にリードが増えないのが難しいところです。

最後に。

マーケティング活動の一環として行うリード獲得。

施策単体ではなく、結果は複合的な施策によって生み出されるので、さまざま組み合わせながら、あなたが向き合っている市場やお客様に合う型を見つけていく。

これがお勧めの方法かなと思っています。

簡単に新規リードが獲得できる方法などは無いので、長期的な目線で取り組み続けることが最大の近道。