いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ホワイトペーパーの書き方を初めから最後まで、分かりやすく解説しています。

自社の製品・サービスを販売して売り上げを高めていくには、潜在顧客や顕在顧客をマーケティング活動で獲得していかなければなりません。

その中でも、手軽に始められる方法がホワイトペーパー施策。

まだ作成したことがない、またはこれからホワイトペーパーの作成を考えていらっしゃる場合は、書き方の工程を全てまとめたので確認頂けますと幸いです。

読んだ後は…

・書き方の工程が全部分かる

・気を付けたいコツも分かる

・ダウンロードが増えるホワイトペーパーが作れる

1. 事前準備

1-1. マーケティング状況の全体像を把握する

ホワイトペーパー作成の前に、今の状況や抱えている課題を正確に把握しましょう。

たとえば、以下のようなポイントを確認します。

- 売上が伸び悩んでいるのか?

- リードが十分に獲得できていないのか?

- 競合との差別化ができていないのか?

現状を分析することで、ホワイトペーパーが本当に必要なのか、あるいは別の施策(例:広告やSNS活用)が先に必要なのかを判断できます。的外れな施策を避け、正しい方向へ進むために、現状の問題や課題を明確にしましょう。

1-2. ホワイトペーパーで解決する課題を見極める

現状が確認できたら、どの問題が最も重要で、解決すべきかを見極めましょう。

たとえば、顧客獲得数が少ないという課題がある場合、その原因が「製品の認知度不足」なのか「リードの質が低い」のかを深掘りする必要があり、手前の表面的な課題だけに対処すると、本質的な問題が解決せず、改善が進みません。

根本的な課題を特定し、それに対するホワイトペーパーを作成することで、効率的に課題解決へとつなげられるので、重要度と緊急度を基に、優先順位を付けましょう。

1-3. 目的を定める

優先度の高い課題が見極められたら、ホワイトペーパー作成の目的を明確に定めたいのですが、例えば目的としては以下のようなものが考えられます。

- リード獲得を増やすため

- 製品やサービスの認知度向上を図るため

- 顧客の課題解決をサポートし信頼を得るため

ホワイトペーパーは作成にも成果を出すにも時間がかかるため、目的が曖昧だと途中で方向性がブレてしまう可能性があり、関わるチームメンバーが同じ目標に向かって進むためにも、明確な目的を共有し意識統一を図ることが重要です。

1-4. ターゲットを設定

目的が定まったら、ホワイトペーパーを誰に向けて提供するのか、ターゲットを明確に設定しましょう。

なぜなら、ターゲットが曖昧だと、内容や方向性がブレてしまい、効果的なホワイトペーパーにならないからです。

ターゲットの具体化例

- B2B企業のマーケティング担当者

- 自社製品を導入しようと検討している経営層

- 技術的な課題を抱えているエンジニア

実際は、さらに深掘りしてターゲットを明確にしていきますが、解像度が高くなるほど文章のトーン・内容や提供する情報が具体化され、目的に合った見込み顧客を獲得しやすくなるため、常に「このホワイトペーパーは誰のためのものか?」を意識しながら進めましょう。

1-5. ペルソナを設定

ターゲットが決まったら、具体的なペルソナ(仮想の人物像)を設定し、ホワイトペーパーの解像度を高めていきます。

ペルソナ設定により、読み手のニーズや期待が明確になり、訴求力のあるホワイトペーパーが作成できるため、下記のポイントに沿ってペルソナを作っていきます。

ペルソナ設定3つのポイント

①基本情報

・氏名(仮名)

・年齢・性別

・職業・役職

・所属企業や業界

②背景や状況

・抱えている課題や悩み

・直面しているビジネス上の問題

・どのような情報を求めているか

③行動パターンや心理

・どのタイミングでホワイトペーパーをダウンロードするのか

・ホワイトペーパーを手に取る動機や目的

・何を重視して判断するのか(例:信頼性、具体例、データ)

ペルソナ設定の重要性

ペルソナを設定することで、以下のメリットがあります。

- 内容やトーンの一貫性が保たれる

- 読み手の関心や課題に合った内容を提供できる

- ホワイトペーパーが具体的で実用的になる

ペルソナ設定はホワイトペーパーの方向性を定め、成果を最大化するための重要なステップです。

2. 計画・企画

2-1. 目標を決める

ホワイトペーパーを作成する目的とターゲットが明確になったら、具体的な目標を設定しましょう。目標を設定することで、進捗の確認や成果の評価がしやすくなり、関係部署間で共通のゴールを意識できます。

目標設定のポイント

・具体的で測定可能な目標を設定する(例:数値や期限を含める)

・各部署の役割に応じた目標を明確にして責任範囲をはっきりさせる

・現実的で達成可能な目標にする(例:過去データをもとに設定)

目標の例

・ダウンロード数 :1ヶ月で200件のダウンロードを達成する

・商談数(商談率):ダウンロードした顧客のうち、10%を商談につなげる

・受注数(受注率):商談に進んだ顧客のうち、30%を受注する

目標設定の重要性

・部署間の連携がスムーズになり責任の押し付け合いを防ぐ

・進捗の確認や改善の判断がしやすくなる

・チーム全体で達成感を共有しやすくなる

目標は定期的に見直し、必要に応じて調整することも大切。

目標達成に向けた一貫した取り組みで、ホワイトペーパーの効果を最大化しましょう。

2-2. スケジュールを決める

ホワイトペーパーの作成には、企画立案・構成作成・原稿執筆・デザイン制作・掲載ページ準備など、複数のタスクが発生するため、定めた目標達成日から逆算してスケジュールを設定し、効率よく進めることが重要です。

スケジュール作成のポイント

①主要タスクを洗い出す

・企画構成の決定

・原稿作成・編集

・デザイン作成・修正

・掲載ページやダウンロードフォームの準備

・最終チェックと公開

②タスクごとに締切を設定

原稿作成 :○月○日まで

デザイン完成:○月○日まで

ページ公開 :○月○日まで

③マイルストーンを設定

各段階で確認するポイントを設け、進捗を管理する。

④プロジェクトメンバーと共有

スケジュールを全メンバーと共有し、役割と締切を明確にする。

スケジュール作成の注意点

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| 余裕を持ったスケジュール | 予期しない修正や遅延に対応できるよう余裕を設ける |

| 定期的な進捗確認 | 週次や隔週で進捗ミーティングを行い遅れがないか確認する |

| タスクの依存関係 | 原稿が完成しないとデザインが進められないなど依存関係を考慮する |

スケジュールをしっかり設定することで、プロジェクト全体がスムーズに進み、目標達成が遅れるリスクを減らせます。

2-3. プロジェクトチームを作る

ホワイトペーパーの作成には、複数の専門的なスキルや知識が求められるため、スケジュールに沿ってプロジェクトを進行できるよう、適切なメンバーを集めてチームを作りましょう。

1人で全てをこなせる場合もありますが、通常はそれぞれ異なる専門性を持つメンバーが必要となります。

プロジェクトチームの構成(内製の場合)

ホワイトペーパー作成には、以下の役割を持つメンバーを集めていきます。

| メンバー | 説明 |

|---|---|

| プロジェクトマネージャー | 全体の進行管理・スケジュール調整・チーム間の連携を担当 |

| ライター | ホワイトペーパーの内容を作成してターゲットに合った文章を執筆 |

| デザイナー | ビジュアルデザイン・レイアウト作成・ページの魅力を高めるグラフィックを担当 |

| マーケティング担当者 | ターゲット市場の理解や効果的なプロモーションや配信戦略を考える |

| エンジニア(場合によっては) | ホワイトペーパーのダウンロードページやフォームの設置・技術的な支援を担当 |

内製がリソース不足の場合

チームメンバーのスキルやリソースが不足している場合、外部のリソースや代行サービスを利用することも選択肢となります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 外部ライターやコピーライター | 専門的な文章作成が必要な場合はプロのライターを依頼 |

| デザイン制作代行 | デザインの専門家が必要な場合は外部のデザイン制作会社やフリーランスを活用 |

| マーケティング支援 | デジタルマーケティングやSEOの知識が不足している場合は専門のコンサルタントに相談 |

チーム作成のポイント

チームの力を最大限に活かすことで、ホワイトペーパーを効果的に作成し、目標達成に向けてスムーズに進めることができます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 各メンバーの役割と責任を明確にする | チーム内で重複や混乱がないよう責任分担をしっかりと設定 |

| 適任者を選ぶ | 必要なスキルや知識を持ったメンバーを選び、役割に応じた人材を配置 |

2-4. テーマ・ジャンルを決める

ホワイトペーパーの作成において、最初に決めるべき重要な要素の一つがテーマ・ジャンルです。

ターゲットによって求められる情報は大きく異なるため、誰に向けて作るのかをしっかりと把握したうえで、最も適したテーマを選定しないと、失敗する確率が高まります。

テーマ選びの軸

①ターゲットに合わせた最適なテーマを選ぶ

例えば、以下のようなターゲットを想定することができます。

| 状況 | テーマ例 |

|---|---|

| 即時商談を希望する見込み顧客 | 導入事例、料金表、シミュレーションなど |

| 将来的な売上につなげるための見込み顧客 | 業界トレンド、チェックリスト、初心者向けのガイドなど |

| 情報収集をしているが、まだ商談に至っていない層 | ホワイトペーパーや調査レポート、問題解決ガイドなど |

②テーマが影響するアウトプットの内容を考える

作成するテーマは、ホワイトペーパーの内容に直接影響するため、例えば「見込み顧客の獲得」を目指す場合、具体的な導入事例や料金プランが求められる場合があります。

逆に、「業界内での信頼性や権威性を築く」ことが目標であれば、業界動向や専門的なレポートが有効です。

③テーマを選ぶ基準

- ターゲットのニーズに合致した内容であること

- 目指す成果に繋がる情報を提供できること

- 業界や市場のトレンドを踏まえていること

テーマ選びが適切でないと、ホワイトペーパーがターゲットに刺さらず、期待した成果が得られません。

最初にテーマをしっかり決めておくことで、コンテンツ作成の方向性が定まり、効果的にホワイトペーパーを進めることができます。

テーマの例

| 目的 | テーマ |

|---|---|

| 商談を促進するためのホワイトペーパー | 導入事例、料金プラン、シミュレーション、FAQなど |

| 見込み顧客を育成するためのホワイトペーパー | 業界トレンド、チェックリスト、初心者向けのガイドなど |

| 業界リーダーとしての地位を築くためのホワイトペーパー | 調査データ、ケーススタディなど |

3. 制作前準備

3-1. 情報収集を行う

テーマ・ジャンルが決まったら、次に必要なのは情報収集です。しっかりとした情報収集を行う理由は、後から追加したり修正したりする手間を省き、最短でホワイトペーパーを作成するため。

情報収集の重要性

ホワイトペーパー作成で時間がかかる原因の一つは、制作途中で「なんか違う…」という感覚に陥り、内容をやり直したり、足りない情報を後で追加していくことです。

この繰り返しがデザインの再調整や完成度の低下を招く原因となるため、最初に必要な情報をしっかりと集めておくことで、無駄な修正を避け、スムーズに制作を進めることができます。

収集すべき情報の種類

収集する情報は、テーマに関連する内容に限定する必要がありますが、以下のような情報を集めると効果的です。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 業界動向や市場の分析 | ターゲットが関心を持ちそうな業界の最新トレンドや市場の変化 |

| ターゲットのニーズ | ターゲット層が抱えている問題や課題、解決方法に対する関心 |

| 競合の情報 | 競合他社がどのようなホワイトペーパーを発行しているか、どのような内容や形式が有効か |

| 事例やデータ | 実際の導入事例や関連する調査結果・データ。信頼性の高いデータがあると説得力が増します |

| 専門家の意見やインタビュー | 業界の専門家やユーザーインタビューから得られるリアルな声 |

効率的な情報収集方法

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 信頼性の高い情報源を選ぶ | ウェブサイト・業界レポート・学術的な資料・公開された専門情報(政府の統計)など信頼性の高い調査機関からの情報を収集 |

| 情報を整理しておく | 収集した情報を分類し後から使いやすく整理しておくとホワイトペーパー作成時にスムーズに利用可能 |

しっかりと情報収集を行い、必要なデータや資料を手元に揃えておくことで、ホワイトペーパーのクオリティを高め、無駄な修正作業を減らすことができます。

3-2. 構成(台割)を書く

情報を集めたら、ホワイトペーパー全体の構成(台割)を作成し、読者にとって分かりやすい流れを考えます。

構成を決めることで、「どのページに何の情報を入れるか」を明確にし、制作時間を効率化していきましょう。

構成(台割)作成のポイント

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| ストーリー性を意識 | 読者がスムーズに理解し、納得しやすい流れにするため「課題提起 → 解決方法 → ベネフィット提示」のような一貫したストーリーを意識 |

| ページごとの役割を明確化 | 各ページに「何を伝えたいのか」「読者が得られる情報は何か」をはっきりさせておくと、後のライティングやデザインがスムーズになる |

| 視覚要素も考慮 | テキストだけでなく、グラフや図表、ビジュアル要素を入れる位置も構成段階で考えておく |

構成の例

下記はホワイトペーパー作りの参考として、課題解決型のノウハウ提供で用いる構成例となります。

| 順番 | 構成 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | 表紙 | タイトル、キャッチコピー、企業ロゴ、日付 |

| 2 | はじめに | 読者が抱える課題や、ホワイトペーパーの目的を簡潔に説明 |

| 3 | 課題例 | 読者が直面している具体的な課題や問題を可視化 |

| 4 | 解決策 | 課題解決に役立つノウハウまたは自社製品・サービス |

| 5 | 導入事例・成功事例 | 実際に解決策を導入した際の事例や成功ストーリーを紹介 |

| 6 | メリット・効果のまとめ | 解決策を採用することで得られる具体的なメリットや効果を示す |

| 7 | CTA(コールトゥアクション) | お問い合わせや資料請求への誘導 |

| 8 | 会社紹介 | 会社概要や信頼性を示す情報 |

| 9 | 裏表紙 | 連絡先、QRコード、免責事項など |

適切なボリューム感(文字数目安)

1ページあたり:300~500文字

全体の文字量:3,000~10,000文字程度(換算すると11~20ページ程度)

構成作成時の注意点

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 情報のバランスを考える | 特定のセクションに情報が偏らないようにし、読者がストレスなく読み進められるよう配慮 |

| 読み手の興味を維持する | 退屈させないために、適度に図やグラフ、チェックリスト、引用などを挟む工夫が必要 |

| CTAを明確に配置 | ホワイトペーパーのゴールは見込み顧客の獲得であるためCTA(お問い合わせ、ダウンロードボタンなど)を効果的に配置 |

3-3. デザイン見本を見つける

構成によって全体の流れが作れたら、次は見た目を作るための見本を探していきます。

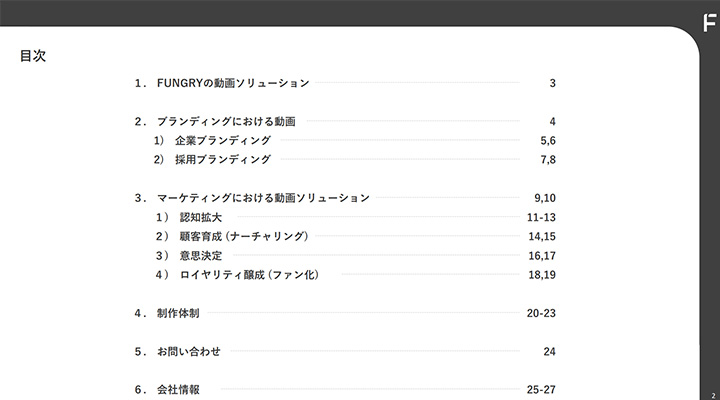

まずはイメージとして実際に公開しているホワイトペーパーとして、サンプル入れました。

表紙の例

目次の例

本文の例

競合他社のデザインから参考を見つけてもいいですが、デザインの見本がたくさん見れるサイトがあるので、こちらも参考にして頂くといいかもしれません。

ホワイトペーパーの参考サイト

・スピーカーデック

・ピンタレスト

3-4. 制作ルールを決める

今回制作するだけならいいですが、必ずと言っていいほど、その後に調整を行ったり、デザインを真似て違う種類を作る場合があります。

好き勝手に作ったあげく、あとで更新できず、他の人も扱えないような状態は、費用対効果としても悪い。

そのため、ホワイトペーパーを作る前に、ある程度の制作ルール(レギュレーション)を作っておきましょう。※ レギュレーションとは、規則・制限のこと

決めておきたい制作ルール

- 文章(てにをは)

- 1ページ当たりの文字数

- フォントの種類

- フォントのサイズ(見出し・本文)

- 色(3~4色)

- 画像サイズ

- レイアウト

- 図解にする判断基準

- ページのサイズ

3-5. 制作ツールを決める

ホワイトペーパーは一般的にPDF化して提供するので、どの制作ツールを使ってもいいですが、何を使って制作するのかは大事なポイント(最終的な形に大きく影響する)。

扱える人が制作ツールが属人的であればあるほど、その後の更新が出来なくなり、どんどん形骸化もしていく。

制作ツールは「使いやすさ」がとても重要なので、下記を使うのがオススメです。

文章系のホワイトペーパー

・word

デザイン性のあるホワイトペーパー

・PowerPoint

・Canva

・Googleスライド

4. 執筆・デザイン

4-1. 原稿を書く

ホワイトペーパーの構成(台割)に基づき、ページごとに原稿を作成します。

ホワイトペーパーの原稿は一般的に3,000~6,000文字程度が必要ですが、内容を絞ったとしても2,000~4,000文字は確保しましょう。

原稿作成の手順

| 手順 | 項目 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | 見出しごとにポイントを整理 | 各セクションの見出しごとに「何を伝えるか」「読者に何を感じ取ってほしいか」を明確にする |

| 2 | ターゲットとペルソナを意識 | 誰に向けた内容なのか(ペルソナ)を意識し、専門用語やトーンを適切に調整する |

| 3 | ストーリー性を意識 | 「課題提起 → 解決方法 → 結果」のような流れで書くことで読者が理解しやすくなる |

| 4 | ライター専門人材を活用する | 文章作成に慣れていない場合は、ライターに依頼するのがおすすめで、専門的なスキルを持つライターがチームにいると、品質が向上する |

良い原稿を書くためのポイント

原稿には以下の要素を意識的に取り入れると、ホワイトペーパーの価値が高まります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 独自性 | 他にはない、自社独自のデータや知見、経験を盛り込みましょう。 例:自社が行った調査結果や、お客様の成功事例。 |

| 権威性 | 専門家の意見や、第三者機関のデータ、業界の標準を引用することで信頼性が増します。例:専門家のインタビューや認定資格を持つチームメンバーのコメント。 |

| 最新性 | 最新のトレンドや技術情報を取り入れましょう。古い情報だと信頼感が薄れます。例:最新の市場動向、直近の業界ニュース。 |

| 専門性 | 深掘りした解説や、専門知識を提供することで、読者に「読む価値」を感じてもらえます。例:技術的な解説、業界特有の課題とその対策。 |

希少価値を高めるための具体例

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 体験談やケーススタディ | 実際に自社や顧客が直面した課題とその解決方法を盛り込む |

| 具体的なデータ | 自社で取得した統計データやアンケート結果をグラフや図表で示す |

| ノウハウやTips | 他では得られない、自社の知見に基づくアドバイスや最善の方法 |

原稿作成時の注意点

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 冗長な表現を避ける | シンプルで分かりやすい言葉を使い冗長な表現は避ける |

| CTA(コールトゥアクション)を忘れない | 原稿の最後には読者に次のアクションを促すCTAを入れる(例:資料請求や問い合わせ) |

| 事実確認を徹底 | 引用やデータに誤りがないか確認し信頼性を保つ |

原稿を書く際は、独自性・権威性・最新性・専門性を意識し、読者に「価値ある情報」と感じてもらえる内容にすることが重要です。

ライターを活用し、ペルソナに合ったストーリー性のある原稿を作成することで、効果的なホワイトペーパーが完成します。

4-2. デザインを作成する

原稿がない状態でデザインを始めてもいいですが、原稿をあとで入れ込んだ場合、レイアウトをどうしても崩さないといけないケースが多いです。

社内のデザイナーに頼む場合は、何度も調整を頼むことのないよう、原稿ありきで作ってもらいましょう。

ホワイトペーパーで失敗する原因としては、最初からデザインを作りだしてしまうことで、目的も目標もターゲットなど全て理解してない状態で作ると、求められずに時間だけをかけてしまう場合もあるため、デザイン先行はオススメしません。

デザイン関連の記事

・実例から学ぶホワイト―ペーパーのデザイン見本

5. 公開準備

5-1. チェックする

最終的に仕上げたタイミングで、制作者以外のメンバーに実際見てもらい、チェックをしてもらいましょう。

チェックのポイントは3つ。

視認性:見た目が見やすいか

可読性:文章は読みやすいか

判読性:内容が理解しやすいか

読者にダウンロードされてしまった分は、どう頑張っても修正できないため、ダウンロードされる前の段階で整えておけると安心です。

5-2. ダウンローページを用意する

webサイトを活用したホワイトペーパーのダウンロードを想定している場合は、ダウンロード専用のページを作ります。

そのページにアクセスを集めることで、ダウンロードが増えていく。

関連記事

・今すぐ真似たい資料ダウンロードのデザイン

・リード獲得に繋がる資料ダウンロードページ・フォームの作り方

5-3. フォームを設置する

ダウンロードページが用意できたら、ホワイトペーパーがダウンロードできる仕組みを作るため、フォームの設置を行います。

仕組みとしては、

STEP1 フォームの項目を全て入力してもらう

STEP2 送信してもらう

STEP3 送信後に届く自動返信メールでダウンロードURLを提供する

個人情報と引き換えにダウンロードができる。

これらの仕組みを効率化するなら、MAツールなどを入れるのがオススメです。

5-4. サンクスページを用意する

フォーム送信後には、見込み顧客に対してお礼を伝えたいので、サンクスページも用意します。

サンクスページとは、フォーム送信後に表示される画面のこと。

5-5. Googleアナリティクスの設定をする

ダウンロードページの効果を計るためにも、Googleアナリティクスなどの計測・分析ツールを入れておきます。

計測できないと、結果が出ている・出ていない、どちらに関しても、何が要因になっているのか分かりません。

数値で現状を可視化できると、ホワイトペーパーが改善でき、さらに成果を高めていけます。

5-6. 送信・受け取りチェックをする

ダウンロードページ・フォーム・サンクスページが用意できたら、実際に送信テストを行っておきます。

想定していたイメージ通りになっているなら良く、何か見込み顧客に対して不備があれば調整します。

ここまで来て、やっとホワイトペーパー作成は一旦終了です。

ホワイトペーパー書き方のコツ

ホワイトペーパーの中身の大半は「文章」になるので、書き方によって見込み顧客の満足度が大きく変わってきます。

書き方のコツをまとめてみました。

自分の当たり前を相手の当たり前だと思わない

書いている側は、たくさんの情報を集め、そして業界的な知識も持ち合わせている状態です。

その感覚のまま書くと、どうしても自分たちの当たり前で書いてしまう。

たとえば業界用語であったり、社内で普段から使われている言葉ですが、他人・他業種の方から見れば意味不明な場合も。

読者の当たり前を意識して書きましょう。

難しい表現は使わない

カッコいい言い回しや、難しい単語などを使うと「すごい!」と思ってもらえる反面、読者の理解度はそこまで高くなりません。

むしろ「わからない…」が多くなって、ホワイトペーパーのダウンロードを後悔、または読んだことすら忘れてしまう。

そのため、難しい表現は使わず、小学生でも分かるような表現で書くのがオススメです。

ターゲットに合わせて文章量を変える

ホワイトペーパーで伝えたい内容に関して、ターゲット設定した見込み顧客が初心者であれば、なるべく文字を少なくして簡単にしてあげる。

または、すごく難しいテーマですが、何か吸収しようと意識の高い方には、それなりの情報を提供してあげる。

読者に合わせて、文章量を変えてあげると、求められるホワイトペーパーが書けます。

タイトルは煽り過ぎない

手に取ってもらおうとして、タイトルを危機感や恐怖など、感情が強く動く表現で煽り過ぎてしまう場合も。

しかし、実際中身を見たら、そこまでの内容が書いておらず、読者としては期待を裏切られた感覚を持ってしまいます。

タイトルと中身の整合性をとりましょう。

箇条書きを活用する

1文にたくさんの情報が入っていると、読み疲れが起きますし、文章がずら~っと書かれて情報の塊を見た途端、読む気が失せてしまう読者もいます。

ホワイトペーパーは熟読してもらうようなものではなく、パッと見や流し読みが前提の媒体なので、いかに読んでもらえる工夫を取り入れるかが重要。

その一つとして、箇条書きがあります。

箇条書きのメリットは、

- 簡潔に伝えられる

- 文章を短くできる

- パッと見てわかりやすい

読者のためになるため、読みやすい形で書いていきましょう。

文章だけで難しい場合は図解・写真にする

伝えたい情報はあるものの、文章だけでは大量の文字が必要になる場合もあります。

情報が多すぎると逆効果…読んでもらえない可能性も出てくるので、複雑なことを説明・解説する場合は、図解・写真・アイコン・イラストなどを用いて、イメージを活用した情報伝達がオススメです。

見出しは短文にする

見出しは各ページに対して、どのような情報が含まれているのか、パッと見で読者が「読むべき」か判断する情報になります。

ここを長くしてしまうと、判断しづらくなり、読者に対してストレスを与えてしまう場合も。

端的に伝えられるよう、見出しは短文にしましょう。