いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。せっかく参加してくれたお客様のために、ウェビナー資料の品質を高めるための情報をまとめています。

ウェビナーを開催したいけれど、「どんな資料を作ればいいか分からない」「普段の社内資料と同じでいいのかな?」と悩んでいませんか?

ウェビナー資料は、単に情報を羅列した資料ではありません。

参加者のモチベーションを高め、次の行動へとつなげる大切なツールです。

この記事では、ウェビナー資料を作る上での考え方から、具体的な作成方法までを、専門的な視点も交えながら、初めて作る方にも分かりやすく解説していくので、参考になれば幸いです。

- 目次

- そもそもウェビナー資料とは何か?

- 参加者の知りたいことへ徹底的にフォーカス

- 準備すべきウェビナー資料の種類と活用法

- ウェビナー資料においてもっとも大事なのは参加者の「理解」

- ウェビナー資料作り8つのステップ

- 成果につながるウェビナー資料の構成案(スライド構成例)

- ウェビナー資料のデザインテンプレート

- ウェビナー資料でやってはいけない12の注意点

- 成果へ繋げるための最後のひと押し

そもそもウェビナー資料とは何か?

ウェビナーとは、インターネットとオンライン会議ツールを使い、モニター越しで説明するセミナーのことで、ウェブを活用したセミナーのため「ウェビナー」と呼ばれています。

そしてウェビナー資料とは、ウェビナーで投影する資料を指しています。

リアルなセミナーは、場所の確保、参加者の移動、それに伴う時間とコストが障害となり、実施も参加もハードルが高い施策でした。

しかし、ZOOMやGoogleMeetなどのオンライン会議ツールがビジネス現場で一般的に使われるようになったことで、ウェブを通したウェビナー(セミナー)が頻繁に開催されるようになりました。

ウェビナーでは主催側のモデレーター(進行役)が会話を通して進めますが、「言葉」だけでは情報を伝えきれません。

そのため、必ずといっていいほど「資料」を用意して説明時に活用します。

ただし、普段社内用で作っている資料をそのまま使ってしまうと、ウェビナーで使うには合わず、せっかく参加してくれたお客様から不評を買うことにも。

なぜなら、ウェビナー資料は参加者の「理解」を最優先に考え、尚且つ主催側の目的達成が近づくように、いわばプレゼン用資料として用意する必要があるからです。

ウェビナーの開催目的としては、リード獲得、相談会への誘導、商談への引き上げなどありますが、ウェビナー資料の出来栄え(企画・構成・ストーリー・内容など)によって、得られる成果が大きく変わってきます。

参加者の知りたいことへ徹底的にフォーカス

ウェビナー資料を作成する上で最も重要なのは、「参加者が本当に知りたいことは何か?」を深く掘り下げること。

ウェビナーを主催する側は、つい自社の商品やサービスをアピールしたくなるものですが、参加者はまず自分の知りたいことや課題を解決するヒントを求めていることを忘れてはいけません。

自社のPRばかりの資料では、「ただの営業だ」と思われ、せっかく参加してくれたお客様の心を遠ざけてしまいます。

ウェビナー資料を作る際は「参加者の知りたい」へ徹底的に寄り添うことが大切です。

参加者のタイプを読み解くヒント

ウェビナー資料は開催前に用意するものですが、ウェビナーの告知ページや申し込みフォームに「今回のウェビナーで知りたいことは何ですか?」と質問を設けておくことで、参加者のタイプを事前に把握し、資料の方向性を定めることができます。

参加者の「知りたいこと」に合わせて資料を調整できれば、一人ひとりに「自分のためのウェビナーだ」と感じてもらえて、満足度を高めることができます。

参加者像を具体的に描くコツ

業種、職種、役職、業務課題、情報感度など、ペルソナレベルで想定する。

例:「製造業の営業マネージャー。DX推進に関心があるが、現場との板挟み」など。

ただしアンケートを入れておいたとしても、参加者全員にぴったり合う内容にするのは難しいため、回答母数の多いテーマに寄せていくようなイメージとなります。

タイプ① 情報収集段階の方(個人やチームの課題解決)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 特徴 | 何となく興味がある、まずは情報がほしい段階。 |

| 資料の方向性 | 専門用語は避け、基本的な知識や業界の全体像を分かりやすく解説します。この段階の参加者には、まず「この分野がどういうものか」を理解してもらうことが重要です。いきなり深い話をするのではなく、興味の入り口となるような全体像を示すことで、この分野への関心を高めます。 |

タイプ② 課題解決段階の方(具体的な行動を求めている)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 特徴 | 自分のチームや部署が抱える課題を解決したい、具体的な方法を知りたい段階。 |

| 資料の方向性 | 課題解決に向けた具体的なステップや、成功事例を多めに盛り込みます。なぜその方法が有効なのか根拠や、どのような手順で進めるのかロードマップを示すことで、より専門性が伝わります。 |

タイプ③ 比較検討段階の方(最終的な決め手を探している)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 特徴 | すでにいくつかの解決策を知っており、最終的な「決め手」を探している段階。 |

| 資料の方向性 | 自社サービスがなぜ他社よりも優れているのか、他社にはない強みや導入後の効果を明確に提示します。単なる機能比較ではなく、導入後のサポート体制や、自社サービスが提供する本質的な価値を語ることが重要です。 |

準備すべきウェビナー資料の種類と活用法

ウェビナーで成果を最大化するためには、2種類の資料を用意するのがおすすめです。

それぞれを適切に使い分けることが、参加者の満足度と次の行動を促す鍵となります。

種類① ウェビナー中に投影する資料

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 目的 | 話を引き立て視覚で理解を助ける |

| 特徴 | 文字数を最小限にして見やすさ分かりやすさ重視 |

| 作成ポイント | 1スライド=1メッセージ、アニメーションは使わない(調整時に手間がかかるため) |

ウェビナー中に画面へ映しながら説明するメインの資料です。

この資料は、モデレーター(進行役)の話を補足し、参加者の理解を助けるための「台本」になります。

話の要点を簡潔にまとめ、図解・写真・グラフ・イラストを適度に活用することで、参加者の理解を促せます。

種類② ウェビナー終了後に渡すお客様向け資料

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 目的 | 後から読み返して理解を深める |

| 特徴 | ウェビナーで話した内容や補足説明を記載 |

| 作成ポイント | ウェビナー内の説明の根拠が分かるよう文章量も増やし注釈・出典なども記載 |

ウェビナー終了後、参加者またはアンケート回答者などにプレゼントする資料です。

当日投影した資料そのもの、あるいは、さらに詳しく掘り下げたホワイトペーパーなどプレゼント用資料を別途作っておくと、以下のようなメリットがあります。

集客のフックになる

ウェビナーの告知段階で「アンケートに答えると、限定のホワイトペーパーをプレゼント!」のようにアナウンスすると、参加への強い動機づけになります。

アンケートをだしに使うことで、若干営業感が出てしまうため、「当日は投影する資料をプレゼント!」のような伝え方でもいいかもしれません。

次のアクションを促す

ウェビナー後に相談会を実施しても、参加しない人が大半です。

そういった方々に対し、自分(参加者)でできる次のアクション(例:自社での情報整理方法、企画書のテンプレートなど)を資料化して渡すことで、フェーズが少し進み後々の相談につながる可能性が出てきます。

資料の中に、「なぜ私たちへ相談した方がいいのか」説明できるスライドが入っていると、次のアクションにも繋がりやすくなります。

質の高いリード獲得に繋がる

通常の資料ダウンロードで獲得できるリードよりも、ウェビナーに参加してくれたお客様は、自身の時間を使ってでも参加し、あなたの話を聞いてくれているため、情報収集のみの段階よりも先へ進みやすくなります。

そのため、ウェビナー経由で獲得できるリードを増やすことが、その後の商談・契約までのリードタイムを短くします。

ウェビナー資料においてもっとも大事なのは参加者の「理解」

ウェビナー資料において大切なのは、「参加者が理解してくれるかがすべて」であること。

ウェビナー参加者はノウハウや課題解決のヒントを求めていますが、内心では「誰が、その課題解決に必要な情報を持っているか?」を知りたいと思っています。

これを満たすためには、単にたくさんの情報を詰め込んだウェビナー資料を作っても意味がなく、受け取った側が「理解」できなければ、その情報はないのと同じことに。

人間の短期記憶は一度に多くの情報を処理できません。

情報が多すぎるスライドは、参加者の認知負荷を高め理解力を低下させ、モデレーターの話に集中できなくなってしまいます。

「いかに少ない情報で、いかに多く伝えられるか」。

引き算の思考で情報を厳選し、どうすれば分かりやすく伝わるかを常に意識することが、ウェビナー資料作りの出発点となります。

ウェビナー資料作り8つのステップ

ウェビナー資料を計画的に作るための、具体的な8つのステップがあります。

普段作成している資料とは若干違い、直接相手に向かって話をしながら説明の補足として使うため、プレゼンテーション用の資料にも作り方は似ていると思います。

STEP1 状況整理

ウェビナーの開催目的やターゲット、終了後の営業フローなどを改めて確認します。

ただ作れればいいのではなく、全体を通してみた時に、資料がどのような役割を持つのかを考えたうえでデザインしないと、ウェビナー主催側も参加者側も、求めていた内容とズレてしまう可能性があるため、状況整理はとても大事な工程です。

整理した情報はウェビナーのチームメンバーとすり合わせておきましょう。

STEP2 ターゲット理解

参加者の「タイプ」や「参加理由」を具体的に想像します。

ペルソナを作ったり細かく設定しておくと、資料の方向性がブレにくくなります。

STEP3 情報収集

ターゲットが求める情報や、課題解決に必要なノウハウを徹底的に集めます。

一般的な情報を集めるだけでは、ウェビナー参加者としては意味がないため、自社独自の経験やデータを踏まえて、独自性のある情報を集めるのがポイント。

仮に一般的な内容であったとしても、そこに裏付けがあることで、情報に対する納得感が高まりやすくなります。

STEP4 構成(ストーリー)

集めた情報を、どうすれば参加者の共感を呼び、次の行動につながるかを考えながらストーリーとして組み立てます。

だらだらと説明するよりも、限られた時間の中で、パッと分かりやすい状態を保てるような工夫が必要。

STEP5 台割(レイアウト)

構成に対して、ウェビナー資料内にどのような情報を入れて、どう見せるか台割を考えていきます。

それと同時に、実際ウェビナーを開催した時を想定しながら、どのスライドで何を話すか、時間配分やレイアウトの骨組みも決めます。

STEP6 ライティング

スライドに載せる文章を簡潔に、分かりやすく書いていきます。

文章量も各スライドで100~300文字ほどに抑えられれば、文字自体は十分な大きさを保つことができ、伝えるべき情報もしっかりと入れた状態がつくれます。

ウェビナー参加者の属性によっては、専門用語の入れ方に注意が必要です。あまり知識がない状態の方が多い場合は、専門用語は使わず優しい表現に。専門性がある方の参加が多ければ、多少専門用語を入れた方が情報量を減らせるので、参加者の属性に合わせて調整していきましょう。

STEP7 デザイン

ライティングした文章を、視覚的に伝わるようにデザインします。

企業のブランドイメージを統一させるため、色・形などにも注意します。

ウェビナー資料は情報量を少なくするケースが多いため、ブランドイメージ=デザインの雰囲気を整えることが大事です。

STEP8 検証(シミュレーション)

ウェビナー資料を一旦仕上げたら、実際に声を出して資料の読み上げを行ったり、時間配分や伝わり方を確認します。

たとえライティング・デザインが良かったとしても、実際にウェビナー形式で使ってみると、ところどころ合わない部分が出てくるかもしれません。

そういった微妙なズレが、ウェビナー当日のトラブルや、参加者の不満足にも繋がったりするので、最終的に検証しながら微調整をして完成させていきます。

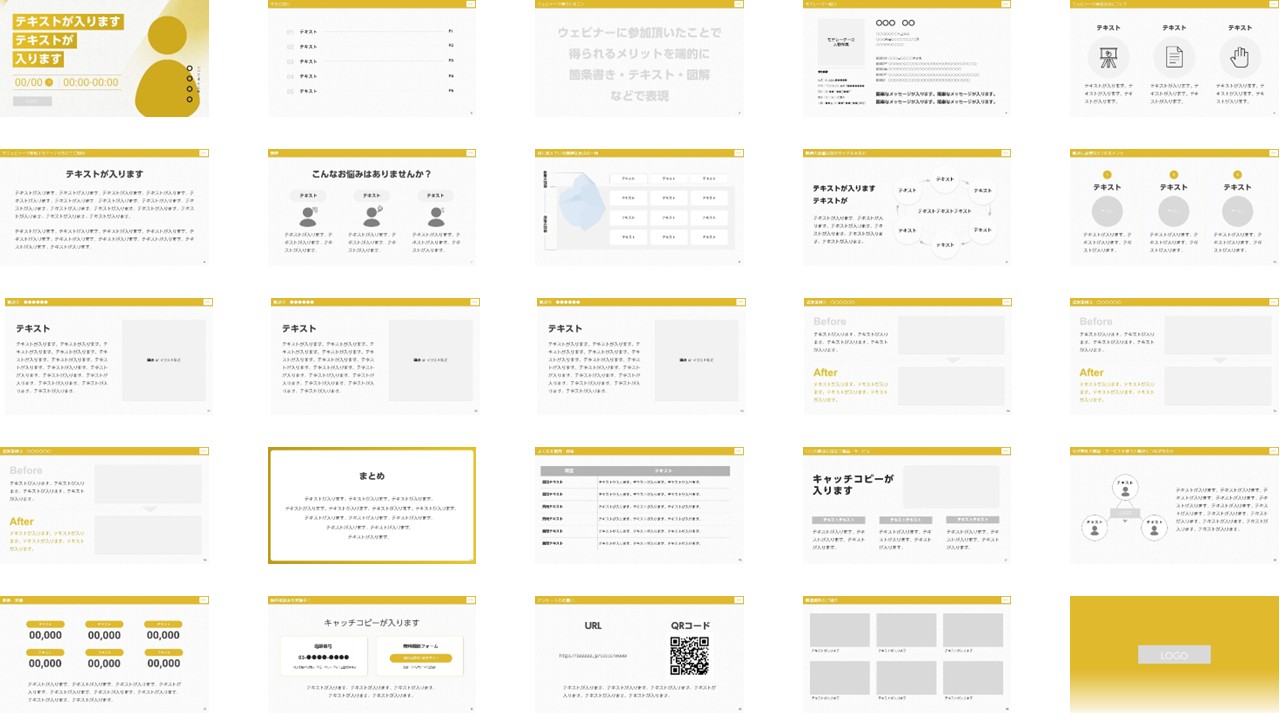

成果につながるウェビナー資料の構成案(スライド構成例)

ウェビナーの開催時間を、一般的な60分で想定した場合、具体的にどのようなスライド構成にすればいいのか。

伝えたいことの羅列ではなく、説得力のあるストーリーとして組み立てるため、参加者の納得・共感・信頼が得られる構成案を確認していきましょう。

| 目的 | スライド | 枚数目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| オープニング安心感と期待の醸成 | 表紙 | 1枚 | 自分事にしてもらう |

| 目的 | 1枚 | 本日得られる経験の明示 | |

| 紹介 | 1~2枚 | 登壇者・モデレーターの専門性と信頼感 | |

| 注意 | 1枚 | ウェビナーのルール共有 | |

| 目次 | 1枚 | 全体像の可視化 | |

| 本編課題の明確化と解決提示 | 前提 | 1枚 | 参加者との知識・理解のギャップを埋める |

| 課題 | 1~3枚 | 参加者が共感する問題提起 | |

| 解決 | 1~5枚 | 課題に対する実践的アプローチ | |

| 事例 | 1~3枚 | 課題解決につながった実践例 | |

| クロージング理解と行動の誘導 | まとめ | 1枚 | 要点と今後の第一歩を提示 |

| 質問 | 1~3枚 | よくある質問 | |

| CTA | 1~3枚 | なぜこの企業・担当者に相談すべきか | |

| アクション | 1枚 | アンケート/資料DL/相談会案内 | |

| 感謝 | 1枚 | 参加者へのお礼と今後の期待 |

この構成に沿って資料を準備すれば、参加者の興味→理解→納得→行動の流れに沿った展開が可能になります。

それぞれのスライドの具体的な説明を確認していきましょう。

1.表紙

主にタイトルとなりますが、ウェビナーへ参加したことが間違いではなかったと思わせる、参加者が自分事になる情報を入れます。

2.目的

「本日参加したことで得られる経験」を明確に提示し、参加者の期待を高めます。

このウェビナーに参加する価値があると感じてもらい、集中力を高めることが目的です。※途中離脱も防ぐ

3.紹介

進行役となるモデレーターの専門性や背景(キャリアや学んできた道筋)を伝えて、説明内容への期待や信頼へ繋げます。

「どんなスキル・経験を持った誰が」説明するのか分かれば、説明していく内容に納得感もでてくる。

過去に担当したプロジェクト、達成した成果、受賞歴などもあれば、スライドに追加しておきましょう。※ ただし経歴推しは逆に嫌がられるため誇示しないようにします

会社概要に1スライド分使うのはもったいないので、モデレーターを紹介するスライド内に含めてしまうのがおすすめです。

4.注意

ウェビナー中のルール(チャットの使い方、質問方法など)を案内します。

スムーズな進行を促し、参加者とのコミュニケーションを円滑にするために重要です。

ウェビナー開始早々、注意事項として厳しい物言いをすると、参加者のモチベーションが低下して、途中で退出されてしまう可能性も高くなることから、開催上困ることはありますが、参加者が不利になることはなるべく言わないようにするのがおすすめです。

5.目次

ウェビナーの全体像を可視化し、参加者がこれから何について学ぶのかを把握できるようにします。

先が分かっているのと、分かっていない状態では、最後まで集中力の持続に差が出てくるので、全体像を伝えることは大切です。

6.前提

ウェビナーに対する前提や知識を説明し、参加者全員の知識レベルや認識を合わせます。

今回開催するテーマに興味を持つ方が参加してはくれていますが、状況や考え方はそれぞれ違うので、一定の範囲まで認識を合わせておくと、内容理解が促せます。

7.課題

参加者が抱える課題や問題を可視化します。

「もしかして、〇〇のようなことでお悩みではありませんか?」と問いかけ、共感を得ることが目的です。

今困っている課題、思い当たる問題が出されると、さらに自分事が進んでウェビナーへの積極的な参加を促せます。※ 解決したいから最後まで参加したいと思ってもらえる

本編の途中に、投票機能やチャットでの質問を促すスライドを挟んだりすると、参加者の集中力を維持し、ニーズをリアルタイムで把握できます。その内容によって後半のトーク展開を修正することもできる。

8.解決

課題の解決ノウハウを具体的に解説していきます。

ウェビナーの時間もあまり無いので、たくさんの解決方法があったとしても、3つのポイントなどに絞って伝えます。

主催側は対象が絞られることで、そのことだけに集中して解説でき、参加者側もどこに注力すればいいか分かりやすく、実際の行動に移しやすくなる。

専門知識があるウェビナー主催側はすぐ分かるようなことでも、参加者は前提の知識が足りない状態で参加してくれているケースが多いため、なるべく文章のみで伝えるのではなく、グラフ・インフォグラフィック・図解・イラスト・箇条書きなどを用いて、パッと見でも理解できる見た目を用意しておくことも大切です。

9.事例

解決ノウハウを駆使することで解決した事例を具体的に紹介し、ノウハウの有効性を証明します。

導入前の課題、導入後の成果などを、ビフォーアフターにして具体的にできると、より信頼性が増します。

たくさん事例があっても説明しきれないため、今回の参加者の状況や属性に合わせて3つほどを選び、あとの事例は掲載しているwebサイトなどへ誘導していきます。

10.まとめ

ウェビナー内で説明した内容を改めてまとめて、要点を再確認します。

「まとめ」スライドまで到達したら、ついさっきのことなのに参加者が忘れている可能性もあるので、記憶の整理と定着による理解を促すために、最終的なまとめを可視化しておきます。

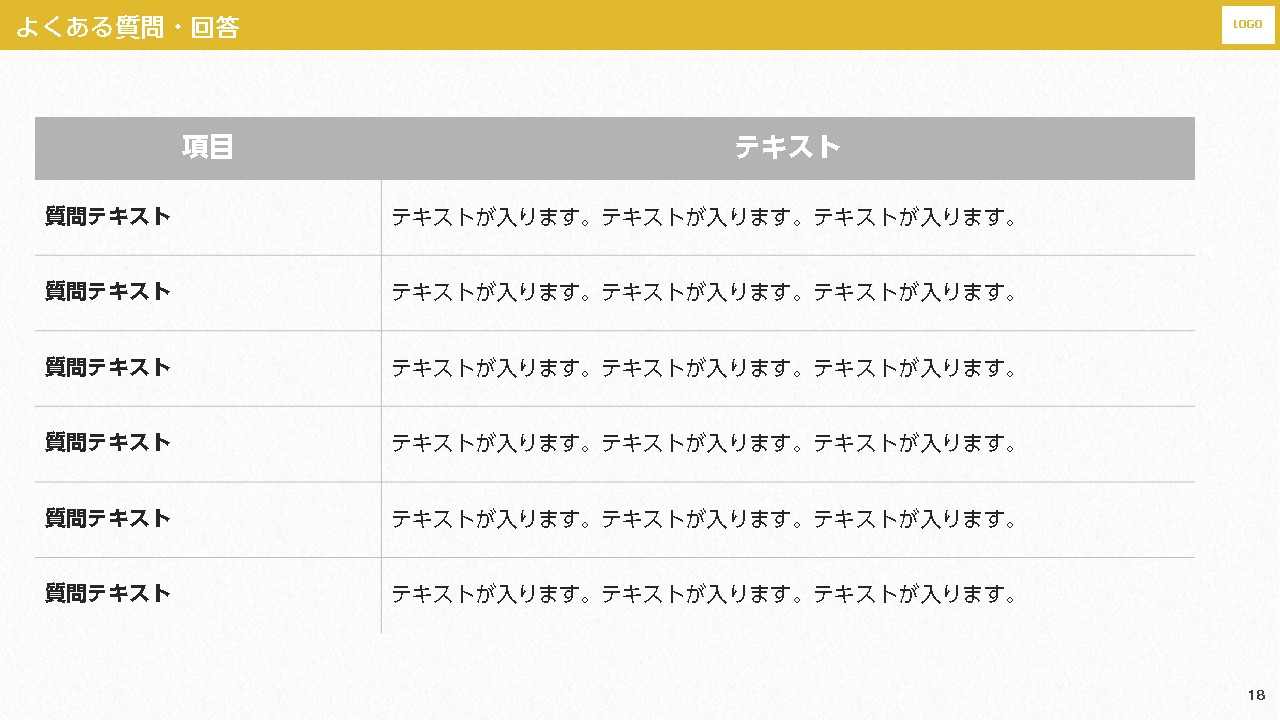

11.質問

一旦、ウェビナーを通して説明する内容が終わったので、その中でもよく出てきそうな質問と回答をまとめておきます。

ウェビナー中に説明してもいいですが、実際に質疑応答する時間を設けるのであれば、あとで資料を参加者へ共有するときに見てもらう形でも大丈夫です。

12.CTA

ホワイトペーパーなどのCTAでは、連絡先やクリックしてもらうボタンなどを入れておきますが、ウェビナー資料ではなぜ私たちに相談した方がいいのか、座組やウェビナー主催側の姿勢・考え方・チーム体制・独自性など解説して、相談してもらうキッカケを強めるスライドを入れます。※CTAとは、コールトゥ―アクションの略語で、お問い合わせや申し込みなど相手に具体的な行動を促すための情報を指す

ここではっきりと自社と組むっメリット、または提供する製品・サービスを使うメリットがイメージできれば、参加者の次の行動を促しやすくなります。

13.アクション

アンケートへの回答、個別相談会の募集、資料ダウンロードやアーカイブ動画の案内など、具体的な行動を促します。

次回のウェビナー開催予定があるなら、その告知でもいいかもしれません。

また、ウェビナー中に参加者へ何かしらのアクションをしてもらいたい場合は、URLをオンライン会議ツール上で共有するか、スライド上にQRコードを入れておきスマートフォンなどで回答してもらう方法もありだと思います。

14.感謝

参加頂いた方への感謝を伝えるスライドで、気持ちよく締めくくります。

アンケートへの回答・相談会の募集などの認識を強めたいのであれば、最後の感謝スライドは省いて、参加者のアクションを促すスライドを最後にした方がいいと思います。

ウェビナー資料のデザインテンプレート

ウェビナー資料を初めて作るのであれば、分からないことも多くて、なかなか手が進みませんよね。

そうなれば、時間がどんどん無くなってしまい、他の準備にも影響が出てしまう…。

まずはスッとウェビナー資料作りに取り掛かれるよう、テンプレートを用意したので、ぜひご利用ください。

ウェビナー資料でやってはいけない12の注意点

ウェビナー資料を作る際に、ついやってしまいがちな失敗をまとめました。

これを回避するだけでも、ウェビナー資料の質はグッと高まります。

コンテンツ編

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| 集客時のテーマと内容が合っていない | 参加者の期待を裏切らないように、提供する情報と集客時のテーマは必ず一致させましょう。 |

| 自社の営業要素ばかりを詰め込む | 参加者は「営業されている」と感じ、不信感を抱きます。あくまで参加者の課題解決に役立つ情報を中心に据えましょう。 |

| 一方的に話し続ける構成にする | 参加者を置いてけぼりにしないよう、チャットや投票機能を活用してコミュニケーションをとる場面を作りましょう。 |

| 参加者が分からない専門用語を入れる | 専門用語を使う際は、必ず分かりやすい言葉で解説を加えましょう。 |

デザイン・レイアウト編

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| 文字サイズが小さい、コントラストが悪い | モニター越しでは、普段の資料以上に文字が見えにくくなります。文字は大きく、背景と文字のコントラストをはっきりさせましょう。 |

| レイアウトがバラバラ | 一貫性のあるレイアウトで、参加者の認知負荷を減らしましょう。 |

| 他の資料のスライドをそのまま流用する | ウェビナー用に、文字や図を大きくしたり、情報を減らしたりといった調整が必要です。 |

| アニメーションを多用する | 動きが気になり、肝心な情報に集中できなくなるため、基本的には使いません。 |

運用編

| 注意点 | 説明 |

|---|---|

| 資料を事前に共有している | 「後で読めばいいや」と参加者の離脱につながります。資料はウェビナー終了後に渡しましょう。 |

| 1スライドで長々と話している | 「1スライド1分」を目安に、テンポよく進めましょう。 |

| 参加者を置いてけぼりにする | 参加者の反応を常に意識し、関心が高いスライドには時間をかけ、そうでないスライドは簡潔に進めるなど、時間配分を柔軟に変えましょう。 |

| だらだらとした説明 | 参加者も飽きるし、情報量が多くなりすぎて理解が難しくなります。「3つのポイント」のように、スライド内で要点を絞って見せる工夫をしましょう。 |

成果へ繋げるための最後のひと押し

ウェビナー資料をより効果的に活用するため、以下2つのポイントを紹介します。

シリーズ化を見据えた資料のフォーマット統一

専門的なテーマを扱う場合、ウェビナーをシリーズ化することも有効です。その際は、すべての資料やホワイトペーパーのフォーマットを統一しましょう。統一されたフォーマットは、参加者の理解を助け、強力なブランドイメージを築けます。

アンケートとプレゼント資料の連動

ウェビナー後のアンケートで回答された内容に応じて、プレゼントする資料を変えましょう。参加者は自分に合った情報を受け取れるため、次のアクションへのモチベーションが高まります。

ウェビナー資料は、特別なスキルや技術がなくても、「参加者の理解がすべて」という考え方と、「引き算」の思考でシンプルに作ることが可能です。

この記事で解説したポイントを参考に、ぜひ参加者の心をつかみ、成果につながるウェビナー資料を作ってみてください。

ダウンロードページに移動する >

ダウンロードページに移動する >