いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。メルマガ(メールマガジン)を作る時の参考手順を網羅的にまとめています。

メルマガを作って、定期的にお客様へコンタクトしたい。

売上UPや商談獲得のために、使い勝手のいいメールによるマーケティング施策はとても人気です。

何をどうすればいいのか、作り方の手順一つ一つを具体的にまとめたので、参考にして頂けますと幸いです。

成果に直結するメルマガが作れていない方へ

メルマガは比較的簡単に実施できるマーケティング施策ですが、メールだからこそ開封されない・クリックされない難しさがあります。今の方法では成果が出せていない場合、エンプレスのメールマガジン配信・制作代行を試してみませんか?まずは無料相談からぜひお待ちしております。

メルマガの目的

メルマガは、購読ユーザーや既存顧客、獲得したリードに対して、有益な情報を定期的に配信するメールのこと。

その目的は、継続したコミュニケーションを通じて、信頼関係を築きながら、自社ブランドの認知を高め、最終的には売上に繋がる関係性を作り出すことです。

日本国内には約370万社の企業が存在し、メルマガを通じてその中から自社の製品・サービスを求める企業を見つけ、効果的にアプローチすることが可能です。

特にメルマガは、セールス・マーケティングにおいて、リードの獲得・育成・選別といったプロセスに深く関わり、小さな改善(たった1%の改善)でも成果に大きな影響を与えるため、多くの企業が重要視して取り組んでいます。

メルマガ作りの手順

メルマガ作成の一連の流れは、大きく分けると6ステップで解説できます。

最後の改善まで含めてメルマガの作り方。

メルマガの難しさは作ることではなく、むしろその前の準備にあります。

準備を怠ると、主な指標としている開封率・クリック率の低下、配信停止率の上昇に繋がってしまうため、少しでも成果が感じられるメルマガを作るために、必要な手順を確認していきましょう。

STEP① 前準備

メルマガを作るには、戦略設計など上流工程から入ると思いきや、実は前提の把握や社内体制の構築、配信リスト作成などの前準備の方が大切です。

初めてメルマガを作る方向けのプロセスでまとめているため、一つ一つ手順を省かず具体的な工程で解説していきます。

1-1「開封されない」・「読まれない」・「クリックされない」を念頭に置く

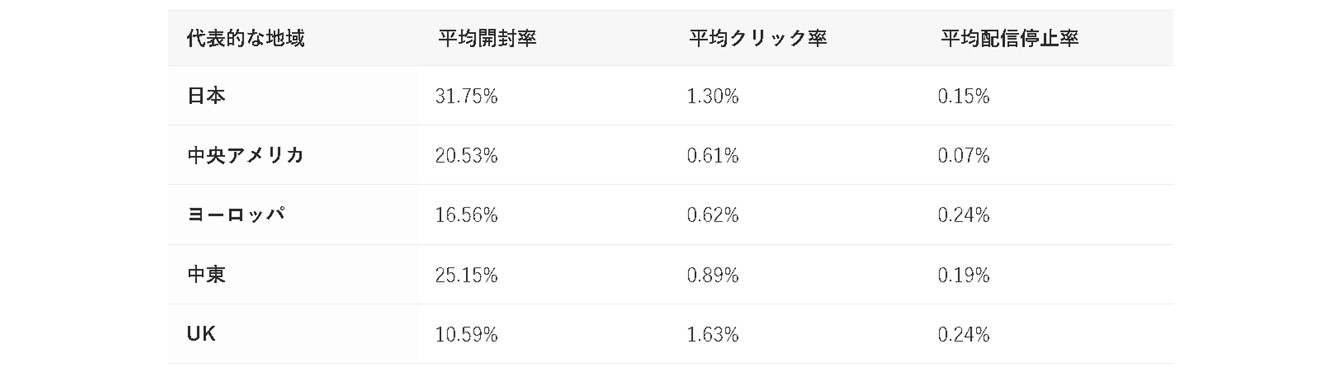

メルマガの開封率やクリック率は、世界的に見てもそれほど高い数値が出ているわけではありません。

下記のデータはBenchmark社が調査したメルマガのレポートですが、平均すると世界的に見ても開封率10~30%、クリック率0~2%、配信停止率0.1~0.3%ほどになっています。出典:平均メール開封率・クリック率レポート (2024年度版) 業種別・地域別(国別)の最新情報

z00人に送っても2人しかクリックしてくれない、100分の2(1/50)の割合です。

メールを見てくれるタイミングもそれぞれ違いますし、仕事中に届いたメルマガなら忙しさのあまり、開封すらしてくれないかもしれません。

メルマガは、

- 開封されない

- 読まれない

- クリックされない

この3つの「ない」を前提に、全て考えていく必要があります。

1-2 チームを編成

メルマガは週や月で1~2通ほど、または日に2~3通送る場合もあり、目標達成から逆算したコンテンツ量を考えると、制作量が追いつかず現場の疲弊を招き、途中で止まってしまう場合も。

日々のメルマガ配信を支えるためには、一人で実行するのは無理があるので、必然的にチームで取り組んでいく必要があります。

理想のチーム編成

・ディレクション(ディレクター:進行管理)

・ライティング(ライター:文章作成)

・デザイン(デザイナー:クリエイティブ作成)

・コーディング(コーダー:HTMLメールの場合)

定期的な配信を前提にチームを組むなら、それぞれ役割を分けていきます。

また、メンバーが途中で入れ替わる可能性も考えて、各担当は分けつつも属人的にならないよう気を付ける必要もある。

チーム内の業務を属人的にさせない方法

属人的だと担当メンバーがいなくなった途端、メルマガ配信が止まります。

継続的な配信をすることが、メルマガで成果を出すポイントでもあるので、止まる要因を作っておくのはメルマガ運用においては致命的。

誰か特定のメンバーに頼らずとも、または一時的に抜けたとしても作り続けられるように、各役割で業務の仕方を工夫します。

| 業務 | 属人化を防ぐ方法 |

|---|---|

| ディレクション | ガントチャートなど各担当のタスクを見える化してルーティンワークとして更新をクセづけておく |

| ライティング | 情報を当て込むだけで件名や本文が完成できる構成の型を用意しておく |

| デザイン | クリエイティブ用のデザイン作成ツールではなく普段の業務で使われているパワーポイントなどのツールでデザインしておく |

| コーディング | 頻繁にレイアウト変更をしない想定にしておきながら必要なパーツを最初から作っておく |

一つ一つの品質を高めるなら、各プロフェッショナルは必要ですが、定期的なメルマガ配信にともなう運用タイミングでは、配信を途切れさせない方が重要なので、属人化させない体制作りで進めていくのがお勧めです。

1-3 自社のマーケティング戦略の全体像を可視化する

目標達成の手段としてメルマガを考えていると思います。

それならば、メルマガ単体では考えず、マーケティング戦略の全体像を可視化した状態で、メルマガをどう活用すべきか考えなくてはいけません。

× 単発の施策として「点」で考える

〇 複数の施策を連動させて「面」で考える

たとえば、お客様はさまざまなチャネルで情報を得ていますが、広告もSNSもメルマガも、それぞれが違うメッセージを伝えていては、強い印象を与えることはできません。

お客様データを統合して顧客のニーズを探り、複数の施策を連携させることで、効果を相乗的に高めていくには、メルマガ単体ではなく組み合わせによる「面」で捉える必要があります。

全体的なマーケティング戦略の中で、メルマガをどう活かすのか考え、常に全ての施策と紐づくことを意識すると、作るべきメルマガの姿も見えてきます。

1-4 メルマガで達成したい目標を決める

メルマガを実施して、どのような成果を求めたいのか目標を決めます。

目標を「売上」に設定してもいいですが、売上に繋がるまでのリードタイムが長く、道のりが長すぎれば現場のモチベーションも下がりますし、上司からの評価もされないため、さらなる悪循環に。

最終的な成果やゴールをKGI(Key Goal Indicator)、KGI達成に向けた中間目標をKPI(Key Performance Indicators)と呼びますが、可能であれば数字の変化が出やすいKPIをチームの目標として追っていくのがお勧めです。

KGI:売上、顧客獲得、LTV向上など

KPI:開封率、クリック率、CV率、配信停止率、資料DL数など

※ KPI作りはメルマガの平均データが参考になります。

目標を決めることのメリット

目標を定めると、チームは動きやすく様々なメリットがあります。

① 思考や行動の全てを目標から逆算して動けるようになる

② 細かいすり合わせをしなくても判断に迷わなくなる

③ 共通認識が持てるためコミュニケーションコストが減らせる

目標の難易度を理解しておく

目標には難易度があり、高難度なのに短期的な成果を求めていれば、結果も出ずに現場の評価も低くくされてしまいます。

| 難易度 | アクション例 |

|---|---|

| 低 | メルマガによる情報提供のみ(開封) |

| ページへの誘導(リンククリック) | |

| 中 | ページ誘導後の資料ダウンロード |

| 高 | 相談・問い合わせ |

たとえば、いきなり高難度の目標を目指しても、メルマガのノウハウが無ければ結果に結びつきづらい。

まずは低難度から始めて、メンバーのスキルアップと共に高難度へ切り替えていくのがいいと思います。

1-5 配信可能な連絡先を社内から1社でも多く集める

メルマガの成果を高めるには、どれだけ配信先の人数(社数)を増やせるかにかかっています。

ターゲットが狭い場合でも、狭い市場の中でどれだけ配信先を確保できるか。

そのため、配信可能な連絡先メールアドレスを、社内から1人(1社)でも多く集めていきます。

- 既存顧客から抽出

- 以前失注した見込顧客から抽出

- 他部署(またはグループ会社など)から連絡先をもらえないか声をかけてみる

- 営業部署から名刺交換した人の情報を共有してもらう(★注意)

集める際の注意としては、特定電子メール法に基づいて事前に同意を得ているかどうか。

また、新規事業で活用したい場合は、既存顧客とはニーズがまったく違うこともあるので、配信してもあまり成果は期待できない。

新たな配信可能な連絡先を獲得する必要があるなら、メルマガの前にリードジェネレーションから取り組むことも考えなければいけません。

名刺交換した方を配信可能なリストに組み込みたい場合

事前に「メルマガを送らせて頂く」ことを承諾してもらえた方のみにしなければ、特定電子メール法に反する場合があります。(名刺交換=承諾ではない)参考:迷惑メール相談センター 1 迷惑メールの概要について

手間をかけてまで配信可能な連絡先を集めるのはなぜか?

社内から配信可能な候補を集めていくと、後ほど行うセグメント化のヒントが得られたり、機会損失を防ぐキッカケにもなります。

また、改めて配信対象者を見直さないと、送ってはいけない会社へ送ってしまい、後々トラブルになることも。

少し手間ですが社内から連絡先をかき集めて、その過程で配信リストの全体像を掴んでいきましょう。

1-6 「自社の目標達成」と「配信対象者のニーズ」がマッチするポイントを探る

まずは仮の配信リストが出来上がったら、自社の目標達成に繋がる配信対象を見極めて、さらにその方々がどのような情報を求めているか探り当てていきます。

この過程でしっかりと、顧客ニーズを理解できなければ、いくらメルマガを送っても開封率・クリック率は上がらず、配信停止率ばかり伸びますが、仮に外したとしても運用の中で改善していければ大丈夫です。

具体例1

| 自社の目標 | 新製品の売上を伸ばす |

|---|---|

| 顧客ニーズ | 業務効率を向上させたい |

| マッチポイント | 今すぐ使える効率化のノウハウを提供しながら、さらに効率化を促せる方法として新製品の特長やメリットを伝えて導入意向を高めていく |

具体例2

| 自社の目標 | 特定市場におけるブランド認知を高めたい |

|---|---|

| 顧客ニーズ | 業界のトレンドやノウハウを学びたい |

| マッチポイント | 個人が調べるには費用も時間もかかる業界の調査レポート、専門家が現場で培ったノウハウなどを提供して信頼を得ていく。顧客の学びたいニーズを満たすほどブランド認知や業界の地位が向上していく。 |

具体例3

| 自社の目標 | 既存顧客に対してアップセル・クロスセルを増やしたい |

|---|---|

| 顧客ニーズ | 現在利用している製品・サービスのさらなる最適化 |

| マッチポイント | 既存顧客からフィードバックを積極的に募集して製品・サービスの改善に役立てていき、定期的なコミュニケーションを行いながら満足度を高めていく。顧客は自身の願いが反映されていると感じれば解約防止に繋がり、プランのアップや、別商材の購入にも繋がる。 |

このように、自社の目標と顧客のニーズが合わさるポイントを見つけて、ストーリー化していきます。

自然な流れでメルマガのストーリー(テーマ)が作れれば、配信対象者にとっても有益な情報提供ができて、開封率・クリック率なども上がりやすくなります。

注意点

メルマガは自社視点のままでいると、伝えたいことばかりで作ってしまいます。たとえば「ターゲットを決める」という表現は、相手のことを考えず自社都合で決めているため、ニーズを無視した成果の低いメルマガになる場合も。

1-7 配信リストのセグメント化

「1-5 配信可能な連絡先を社内から1社でも多く集める」のステップで一旦仮の配信リストは出来上がっている状態ですが、配信対象者ごと状況は違うので、ある程度共通した対象者ごとでセグメント化していきます。※ セグメント化とは、ある一定の条件に関する対象でグループ化すること。

セグメント化の例

・リストの獲得経緯で分ける(既存顧客、マーケティングリードなど)

・リストの獲得時期で分ける(古いほど温度感は低い)

・受注/失注/商談中で分ける

・役職で分ける(経営者・リーダー層・一般層など)

・企業規模で分ける

…etc

セグメントを変えてテストしたり、目標が変われば配信の対象者も変わってくるため、セグメント化しやすいよう配信対象者の情報集めの時に特定ラベルを付けて絞り込みできる状態にしておくのがお勧めです。

たとえば、100人規模の経営者と1,000人規模の経営者など、細かく配信対象を分けたい時もあるので、配信対象者に対してはなるべくセグメントを可能にする情報を入れた状態で管理おきましょう。

1-8 配信方法の選定

メルマガの配信方法は主に2パターンがあり、特徴なども含めて早見表を用意しました。

| 項目 | 手動で送る | メール配信システムで送る |

|---|---|---|

| 費用 | 無料 | 無料 or 有料 |

| 手軽さ | 〇 | ×※ 事前にスキル習得が必要 |

| 送信数 | 一つ一つ or BCCで一斉送信 | 一斉送信※ 無料版は送信数の限度がある場合も |

| 配信停止オプション | なし※ 管理が難しい | あり |

| カスタマイズ性 | なし | あり※ 機能によりパーソナライズが可能 |

| データ計測 | なし | あり |

配信リストが数十件、または完全にパーソナライズ化した内容で送りたい場合は、手動で送る方法は手軽で合理的です。

また、メールをBCCで送ると他の受信者が分からないため、一斉送信したいメルマガには便利な機能。

しかし、大量のメール送信によりスパム判定されたり、特定電子メール法の配信停止管理も難しく、万が一間違えてCCで送ってしまった場合などは大問題となるため、可能であればメール配信システムを活用して送る方が安全です。

1-9 メール形式の選択

メルマガを配信する際のメールの形式は、テキストや画像をメーラーの仕様に合わせて入れるテキストメールか、コーディングを必要とするHTMLメールの2種類があります。

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

|---|---|---|

| 掲載可能な情報 | 画像 + テキスト | 画像 + テキスト |

| レイアウト | テキストで構成 | HTML形式で自由にレイアウトできる |

| 作成 | 文章が入れられれば使える | 各メーラーに合わせたHTMLコーディングのスキルが必要 |

| 難易度 | 低 | 高 |

基本的には、私たちが普段から利用しているテキストメールで送れば大丈夫です。

しかし、メルマガの場合は少しでも本文を見てもらい、配信側が求めている行動(リンククリックなど)へ促したいので、魅力的なメールを送らなければいけません。

HTMLメールは、コーディング次第で読み進めたくなるようなデザインにもできるため、メルマガで成果を求めるには必要な手段です。

ただ、その分高度なコーディングスキルが必要になるので、コーディング不要でHTMLメールを送るなら、メール配信システムを利用しましょう。

1-10 メールの種類を決める(単体、ステップ)

定期的に配信するメルマガには、大きく分けて2種類あります。

単体メール

その時々で新たに作成して、特定のタイミングで都度送る一回限りのメールのことで、たとえば企業からの「お知らせ」を送りたいなら、単体メールの扱いになります。

最新情報、アップデート、キャンペーン、イベントなどタイムリーな情報配信や、毎回異なる内容で自由に作成できるため、配信対象者に合わせてタイミングよく配信できます。

メリット

- ジャンルにとらわれず作れる

- いつでも配信できる

- 1通完結であるためパフォーマンスもすぐに判断できる

デメリット

- 配信ネタをいつも用意しなければいけない

- 受け取り側が関心の低い内容が増えると配信停止が増える

- 制作体制の維持が必要

ステップメール

特定テーマに絞ったストーリー仕立ての5~10本のメルマガを、一定期間内で段階的に配信し、ステップを踏むことで配信相手の知識レベルの向上と企業ブランドの認知を同時に行うのがステップメールになります。

受け取り側の知識が増えれば課題にも気づきやすく、企業が提供する製品・サービスへの興味関心度も高まり、結果として売上に貢献します。

メリット

- 一度作れば新たに作成する必要なく使い続けられる

- 最終メールまで見てくれた方は見込みが高くなる傾向

- メルマガの運用において対応工数が減らせる

デメリット

- 配信前にストーリーを企画して複数のメルマガを作っておく必要がある

- 断続的なメール受取の途中で離脱する対象者も多い(停止、ブロック、ゴミ箱など)

- 最終的なクロージング用のメールへ到達するまで期間が長い

1-11 参考レイアウト・デザインを探しながら構成を決める

初めてメルマガを作る際に、何も見ず構成を作るのは難しいのと、ある程度決まった「型」が存在しているので、参考のレイアウトやデザインから構成を考えていくと分かりやすいと思います。

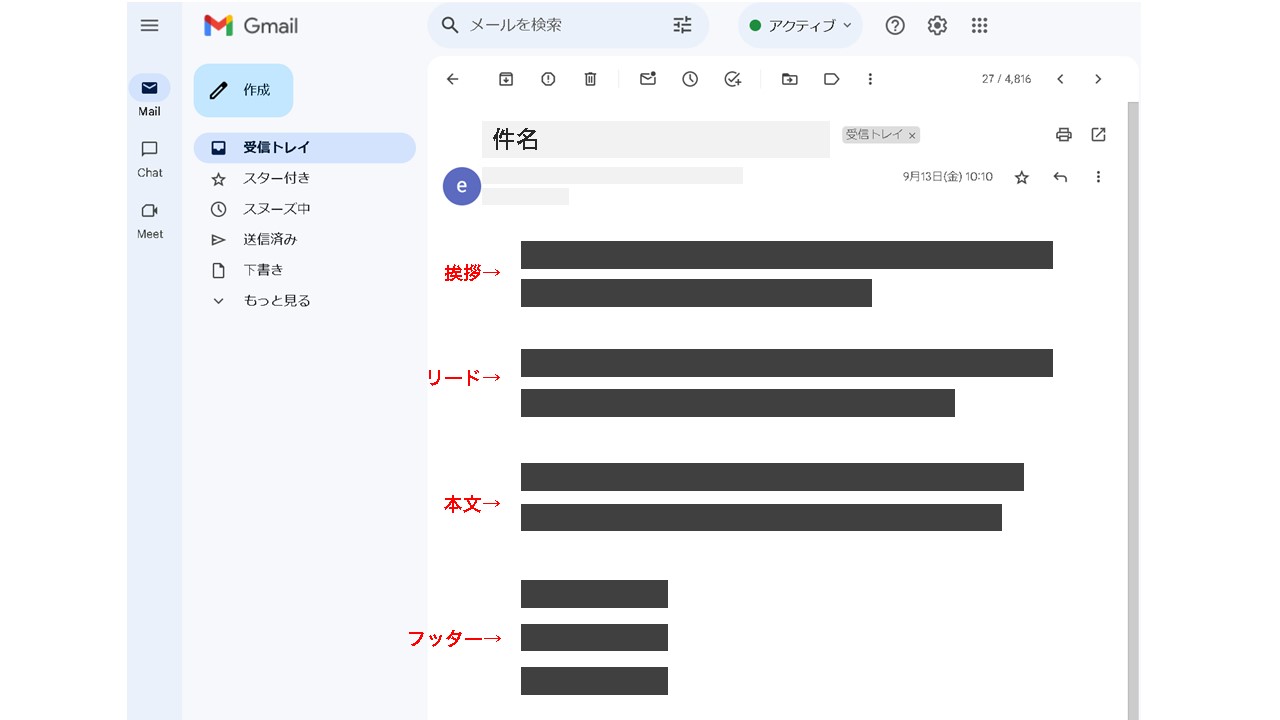

まず、基本的にメルマガへ入れる内容は下記の5つ。

| ||

|---|---|---|

| 項目 | 説明 | |

| ① 件名 | メールの中身を見たいと思わせる件名(タイトル) | |

| ② 挨拶 | 誰が送っているのか簡易的な自己開示(社名など) | |

| ③ リード文章 | 本文を読み進めてもらうための引き付ける文章 | |

| ④ メインコンテンツ | メルマガで伝えたい主な内容 | |

| ⑤ フッター | 特定電子メール法に準じた内容(送信側の社名、住所、メールアドレス、電話番号、配信停止の方法など) | |

掲載できる情報がメール内では限られるため、①~⑤の順番を基本的な構成として覚えてもらっても大丈夫です。

メルマガのデザインパーツ

メルマガで情報を伝える手段は、基本的に文章となります。

しかし、HTMLメールを使えば、HTMLとCSSでメルマガに合うレイアウトにできるので、どのようなデザインが入れられるのか組み込めるパーツを確認してみましょう。

実際のイメージに近くなるよう、Gmailで受けった想定で図にしています。

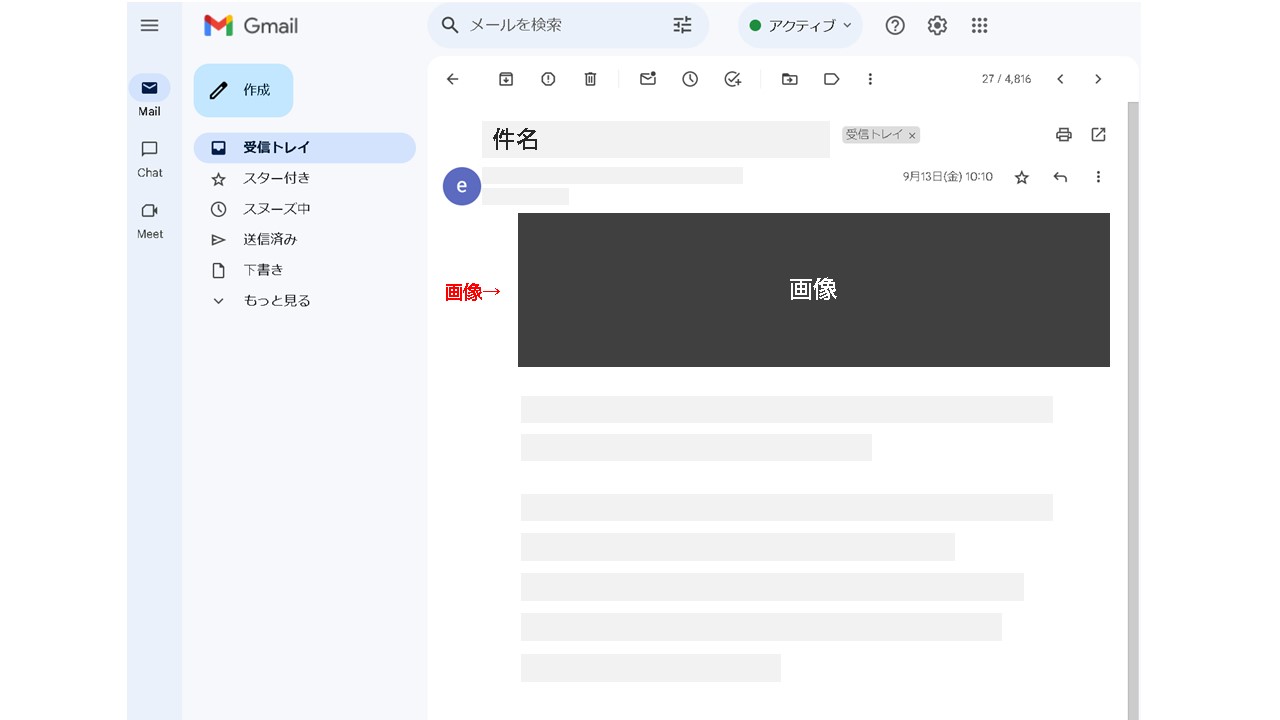

パーツ:画像

| ||

|---|---|---|

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

| 画像 | 〇 | 〇 |

配信したいテーマに関する画像を挿入すると、デザイン性が高まり興味関心度が増しやすくなります。たとえば、1,000文字で説明できることが、画像1枚で表現できる場合もあるので、文章量を増やしたくない時は、うまく画像を取り入れていきましょう。

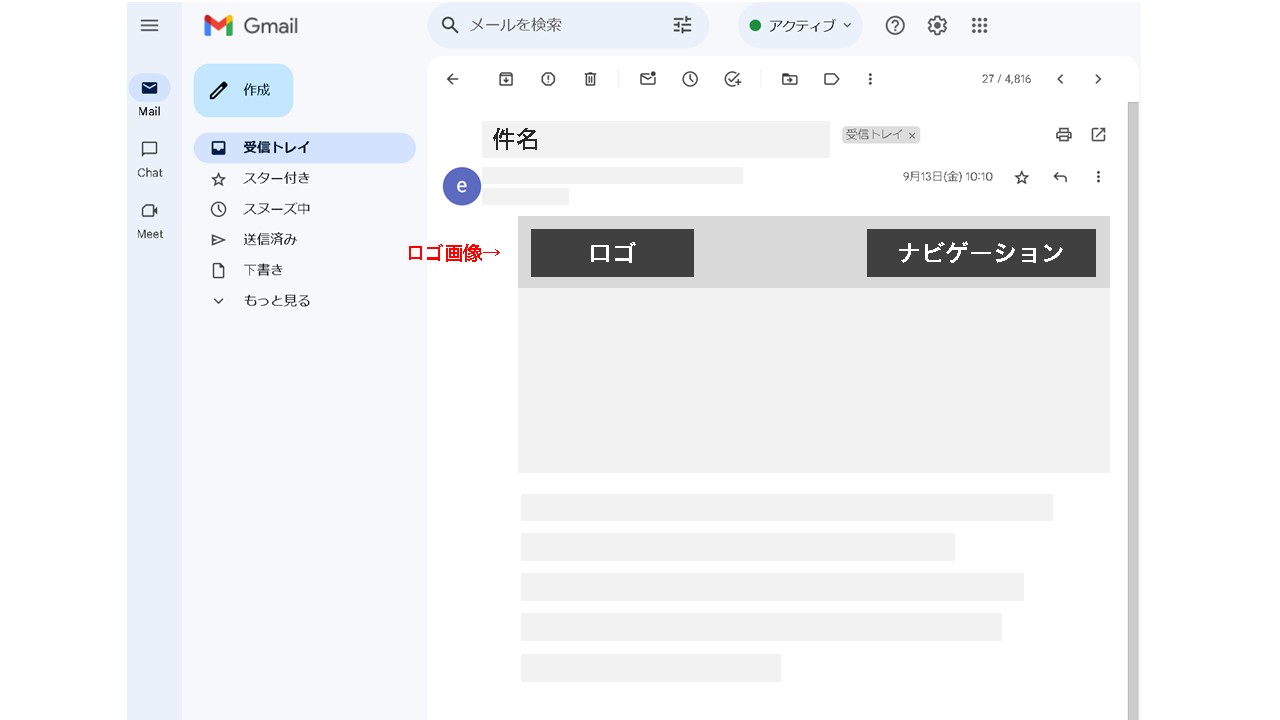

パーツ:ロゴ画像

| ||

|---|---|---|

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

| ロゴ | △※ 挿入できるが配置は難しい | 〇 |

メルマガの文頭(ヘッダー)部分に、どこから送信されたメルマガか示すロゴ画像を入れるパターンもあります。継続的にブランドロゴを見る習慣が受け取り側で作られると、認知度もUPします。

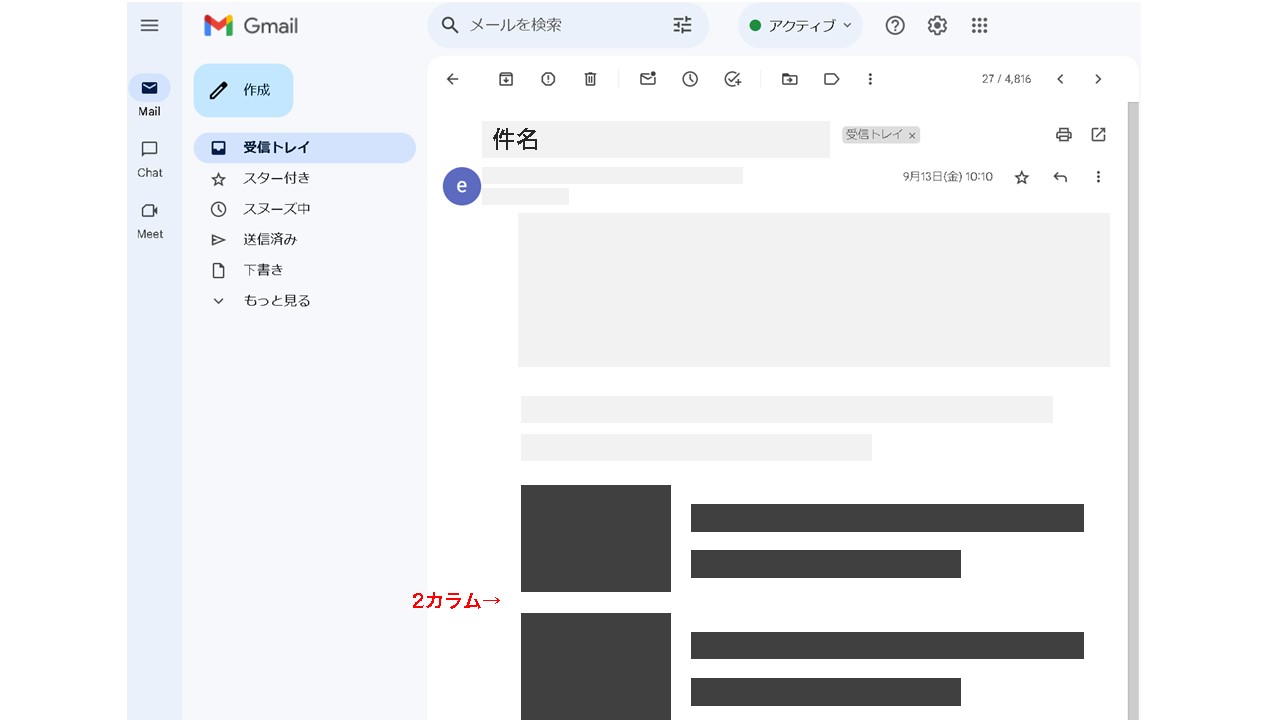

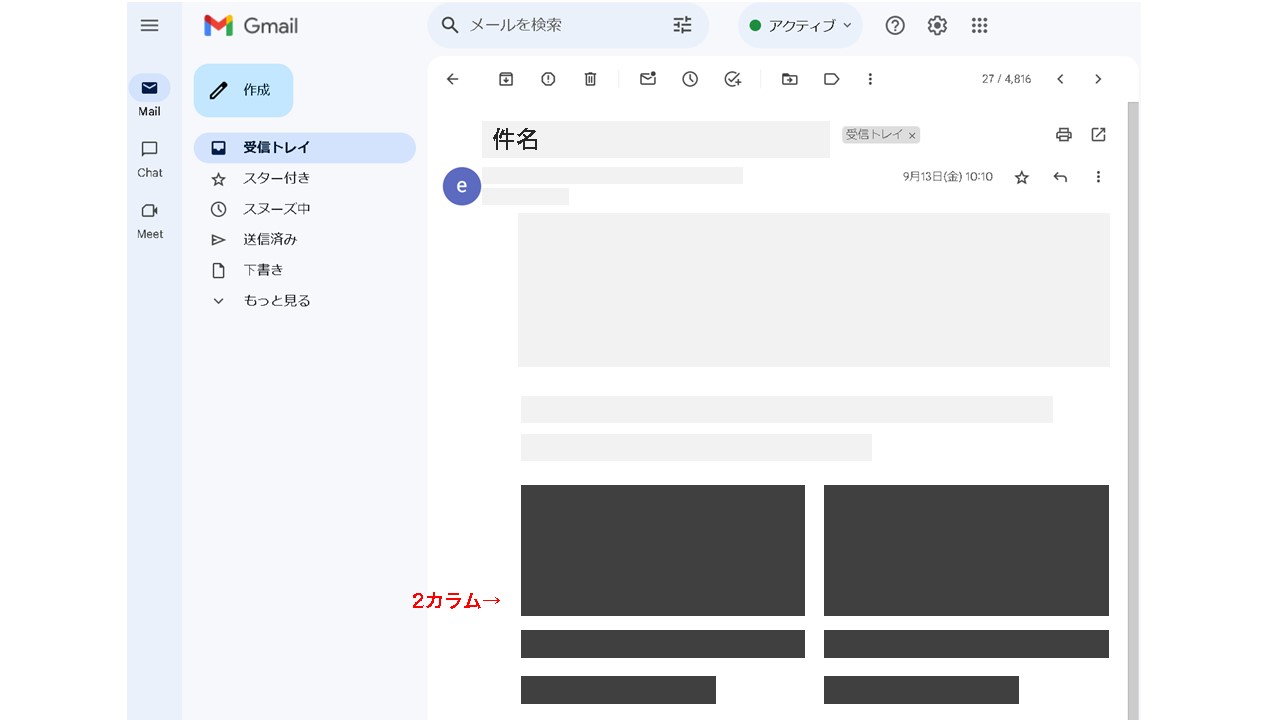

パーツ:2カラム(横)

| ||

|---|---|---|

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

| 2カラム(横) | × | 〇 |

左または右に画像を入れて、その反対側に説明文章を入れたデザインです。HTMLメールでなければ組めないデザインですが、レイアウトに変化を出せるので、テキストメールとは違った印象を作れます。

パーツ:2カラム(縦)

| ||

|---|---|---|

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

| 2カラム(縦) | × | 〇 |

上に画像・下に文章を入れた上下2カラムのデザインです。画像を大きめに配置できるので、文章よりも画像の印象で勝負したい時に使えます。

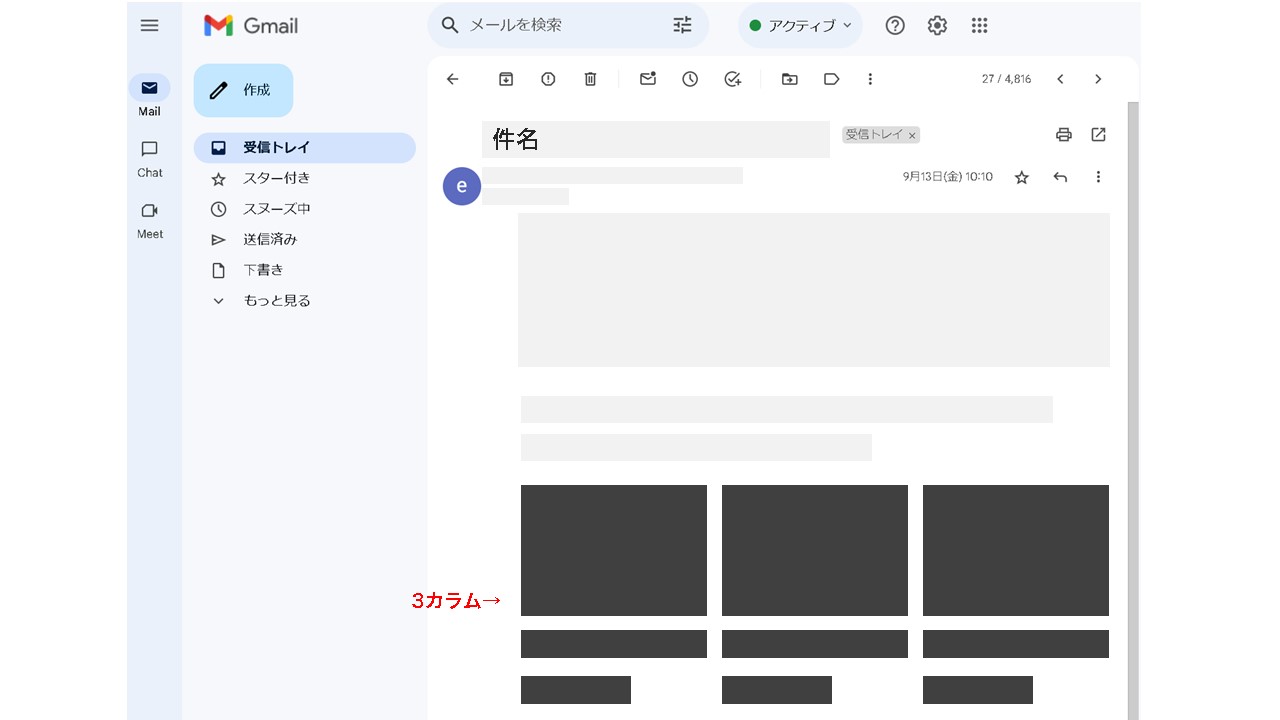

パーツ:3カラム

| ||

|---|---|---|

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

| 3カラム | × | 〇 |

画像・文章のデザインを3列分用意したデザイン。1つのメルマガの中で、複数の情報を紹介したい時に使えます。

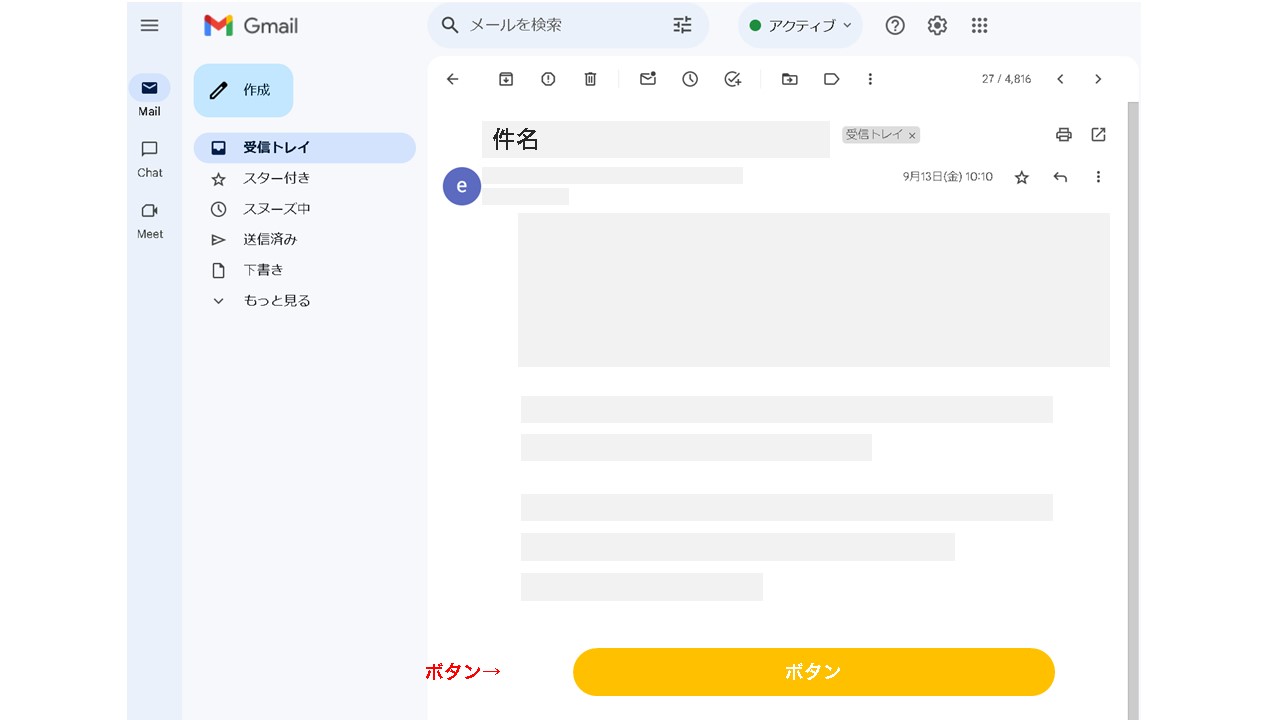

パーツ:ボタン

| ||

|---|---|---|

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

| ボタン | × | 〇 |

HTMLメールを使えば、メルマガの受け取り側が「クリックできる箇所」だと認識しやすい、ボタン形式のデザインが作れます。通常のテキストリンクではなく、クリック箇所を強調させたい時に使います。

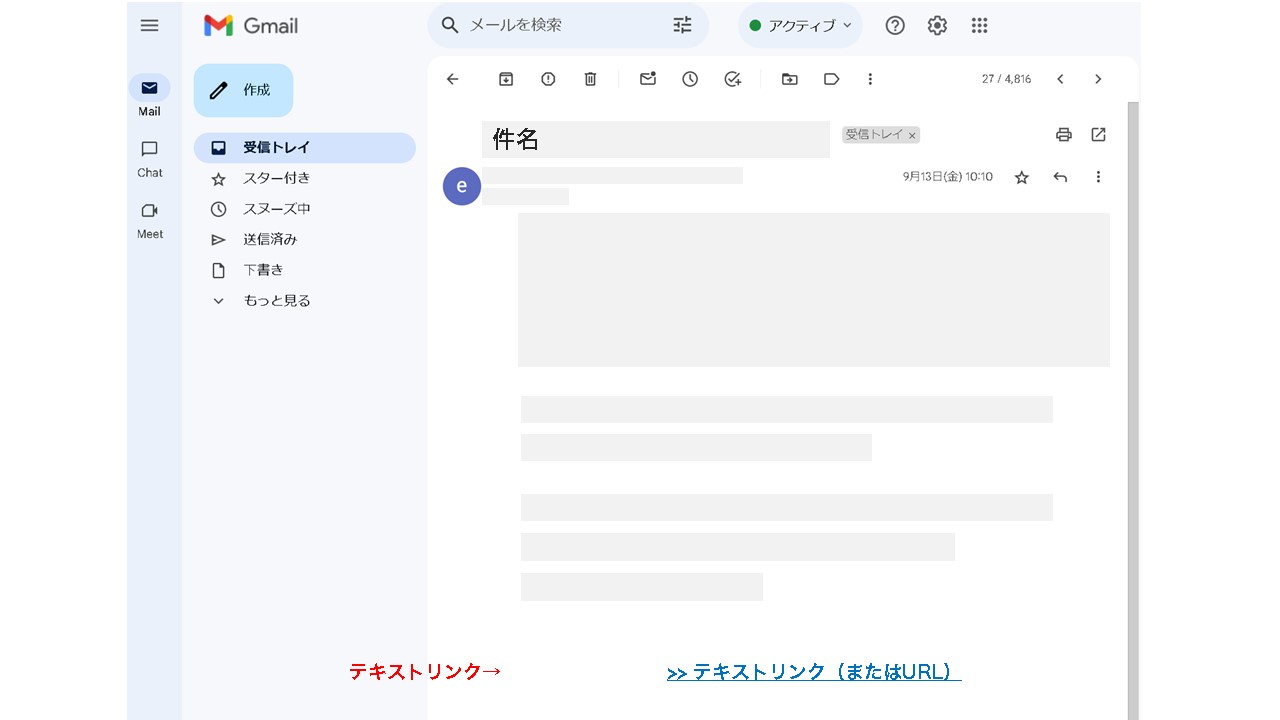

パーツ:テキストリンク

| ||

|---|---|---|

| 項目 | テキストメール | HTMLメール |

| テキストリンク | 〇 | 〇 |

メール内でテキストリンクを付けると、基本的には色が青に代わり、アンダーラインが引かれた状態になります。普段からwebサイトを見慣れた方であれば、青色・アンダーラインがクリックできる対象だと認識しているため、クリックを誘導できます。

STEP② 内容の作成

メルマガは、誰に何の情報をどう伝えるのかが、とても大切です。

1-6 「自社の目標達成」と「配信対象者のニーズ」がマッチするポイントを探るのステップで、配信テーマは固まっているため、今度は作り込んでいくフェーズ。

件名(タイトル)を作る

ビジネスマンは、色々な企業から仕事に関するメールを受け取っており、日々大量のメールが受信ボックスに入ってくるため、その中から自分に関係する内容かどうか瞬間的に判断するようクセづいています。

個人でも、利用しているサービスなどから、大量のお知らせメールが届いている。

また、メールフォルダをお客様ごと分けている方であれば、お客様からの連絡とそうでない内容がすぐ分かる状態にもなっており、関係ないメールだと判断されれば、すぐに配信停止・ブロック・迷惑メール・ゴミ箱行きのどれかになります。

前段が長くなりましたが、受け取り側が少しでも「自分事」にならない件名になっていれば、それは「開封しなくていい」メールとなり、目標達成率も大幅に低下させる原因にもなる。

そのため件名の重要度は高いのですが、どのように作ればいいのか型から覚えると作りやすくなります。

ターゲット視点型

× 【新サービス】営業効率を高めるサービスを開始しました

〇 成功するテレアポと失敗するテレアポの違いとは

企業から伝えたいことより受け取り側が知りたいことを出す。

受診ボックス内で有利になる型

× 新規開拓が進まない方が明日からできるリード獲得方法を解説

〇 新規開拓営業に手が回らない…

文字数を20~30字で抑えて受診ボックス内で目立たせる。

信頼性向上型

× 【ウェビナーのご案内】〇〇月〇〇日開催のSEOで売上をUPさせる方法

〇 【〇〇会社、〇〇会社、〇〇会社登壇】急成長企業のマーケターが解説する最新マーケティング

他社のブランド力から権威性を借りて参加したい気持ちを高める。

数字+具体的なメリット型

× 大幅な集客増で成功したお客様事例

〇 たった3ヵ月でセッションを5倍に引き上げた具体的な方法

具体的な数値でイメージ力を高める。

質問型

× マーケティング戦略の作り方を教えます

〇 あなたのマーケ戦略は最新ですか?

質問することで「考える」思考になってもらう。

ギャップ型

× メルマガの開封率を50%まで引き上げた方法とは

〇 たったの10%だったメルマガの開封率が50%になった方法とは

頂点からではなく一度落としてから上げた方が驚きが大きい。

本文のコンテンツテーマ

メルマガで配信できるテーマは複数あり、それぞれで本文の内容も変わってくるので、早見表で確認しておきましょう。

配信ネタが考えられない時も、テーマから探せば制作意欲が出てくるかもしれません。

| テーマ | 対象 | 説明 |

|---|---|---|

| 会社・製品・サービスのお知らせ | 顕在層 | 自社に興味を持ってくれている方へ内部情報を伝えてファン化を促進したり、アップデートや企業公式の情報を伝達する。 |

| セミナー・ウェビナー・カンファレンスの招待 | 見込度が低い | 開催イベントへの参加を促す |

| ノウハウ提供 | 身近な課題解決のノウハウを提供して業界的な専門性を認知させる | |

| 記事公開 | オウンドメディアで新しく公開した記事の紹介 | |

| 有識者インタビュー | 第三者からの評価やコメントを見てブランド向上を狙う | |

| 業界動向調査 | 業界的な最新トレンド・ニュースを配信してメルマガの有益性を伝える | |

| 診断・チェック表 | 課題を認識するための判断材料を提示 | |

| 資料ダウンロード | 特定テーマに絞り制作した資料またはホワイトペーパーの提供 | |

| 成功事例 | 比較検討 | 製品・サービスまたは特定業務の成功事例を伝達するで自分事化を促す |

| キャンペーン | 意思決定を促すための特典を伝える | |

| アンケート | 既存顧客 | 満足度などアンケート回答を求めて改善するための情報とする |

本文を作る

配信側としては情報量を多くして、知ってほしい内容をめいいっぱい伝えたいと思いますが、受け取り側としては時間が無い中、大量の情報を送られても全てを見ることはできません。

情報が多すぎて、メルマガのスクロール量が多くなるほど読まれなくなるため、6つのポイントに気を付けましょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| ① 文字サイズ | HTMLメールの場合はサイズ調整できるため読みやすさを担保できる14~18pxあたりにする |

| ② 1行の長さ | 文字サイズによっても変わるが14pxほどなら1行は10~30文字程度に抑える |

| ③ 改行 | 1行の途切れが無く折り返して何段にも続くような見せ方ではなく改行を入れてテンポを良くする |

| ④ 文章量 | 最大3スクロールほどの量で抑える |

| ⑤ 画像化の判断 | 情報量が必要な場合はテキストではなく画像化させる(図解など) |

| ⑥ パーソナライズ | 可能なかぎり配信対象者の情報を入れる(社名、氏名、過去のアクションなど) |

情報を見てもらいたい企業側と、自分に必要な情報しか見たくない読者。

読者に配慮したメルマガの方が、成果は出やすいので、意識の向け先を改めて読者へ向けて本文を作っていきましょう。

本文が作りやすいよう、いくつか型があるのでご紹介します。

問題提起型

読者の課題を可視化、または共感しながら、解決策を提案する型。自分事になりやすいため、興味関心を持って読み進めてもらえる確率が高まります。

構成

1 問題提示

2 問題の強調

3 解決策

具体例

メルマガの開封率が30%を下回っていると、何が悪いのか気になりますよね。

開封されないまま顧客へリーチを続ければ、チャンスを逃すことにも。

解決するには3つの方法があります!

未来提示型

将来的になりたい姿、または輝かしい未来の状況を、まず最初に伝えます。そこへ到達するために必要な解決策を提示して、行動を促していく型です。

構成

1 ベネフィット(得られる恩恵=期待する未来)

2 具体的な解決策

3 クロージング

具体例

やることが “見える化” され、

判断を間違わないのが “力” になる。

AIと正しい営業プロセスがリンクし

未来の労働力を創出できる〇〇サービス。

データの力を最大限活かし戦略的な動きが可能。

仮説構築から商談内容の自動記録まで

営業活動をパワフルに支援できます!

課題列挙型

課題を認識していない方には、近しい状況を複数伝える課題列挙型がお勧めです。どれかに当てはまれば、自分事になり興味関心レベルが引き上がります。

構成

1 課題

2 課題の詳細

3 解決策

具体例

どれだけ製品・サービスが良くても魅力が伝わっていなければ

口コミ数や価格で負けてしまう場合も。

・他社と比較されてしまう…

・値下げで勝負をしたくない…

・自社の強みが引き出せてない…

ライバル企業との違いを明確にして

お客様から前のめりに来てもらうための

差別化戦略が描ける資料をあつめました。

ストーリー型

一連の話の流れを通して読者の共感を高め、感情移入してもらうことで、行動を促すメルマガの型。

構成

1 背景(共感を引く始まり)

2 展開(直面した課題など)

3 結論(解決策など)

具体例

いくらメルマガを送っても開封率は下がるばかり。

このままでは費用対効果から施策の中止の可能性がありました。

そんな時この方法を試すと、みるみる成果が上がり結果が〇倍になりました。

要件直球型

余計な前置きなどは省いて、もっとも重要なメッセージを冒頭で伝える型なので、メルマガを受け取った側が内容をすぐ理解できます。この型はすでに見込みが顕在化しており、今すぐにでも行動に移せる方のみに有効で、最終的な一押しのために送ります。

構成

1 結論(または要件)

2 補足情報

3 行動喚起

具体例

顧客情報の管理ができる〇〇製品が今なら10%の割引で導入できます。

有効期限は〇〇月〇〇日まで!お早めにお申し込みください。

>> 今すぐ導入する

CTAを挿入

CTA(コール・トゥー・アクション)とは、目標達成に繋がる電話をかける・クリック・送信する・資料ダウンロード・キャンペーン提示など、具体的なアクションを促す情報のこと。

メルマガの本文におけるCTAは、目標によって変わってきます。

| CTA | アクション | 具体例 |

|---|---|---|

| 読む | 注意を引き付け詳細を読んでもらう | 次のメルマガもお楽しみに! |

| ページ誘導 | 特定リンクのクリックによってwebサイトやランディングページへのアクセスを誘導 | 今すぐ詳細を確認 |

| 返信 | 質問や相談を受け付ける | ご質問はこちら |

| ダウンロード | 資料やホワイトペーパーなどの情報媒体をダウンロード | 資料ダウンロード(無料) |

| 申込(登録・購入) | 製品・サービス・セミナー・ウェビナー・カンファレンス・メルマガ登録などの申込 | 今すぐ申し込む |

| シェア | ブランド認知の拡大に貢献するシェア | SNSで共有する |

目標達成には欠かせない要素であるため、必ず1つのメルマガに1つのCTAは付けておきましょう。

STEP③ 配信前のチェック

メルマガは一斉に何百・何千名に送るため、内容に間違いはないか、本番配信前のチェックを必ず行います。

間違えた内容を送信してしまい訂正メルマガを来ると、それだけで企業的な信頼度も下がってしまう。

焦らず確実に、間違いがないか確認していきましょう。

配信解除オプションの設定確認

メールが悪用されないよう、法律として特定電子メール法が整備されています。

その中で特に重要なのが、

オプトイン :事前の同意を指しメールの配信前に受信者の許可を得ることが必要

オプトアウト:メールを受け取った後に受信者が配信を拒否する権利を持つこと

メルマガの配信対象者全てに、事前の配信同意をもらっていると思いますが、実際メールが届いた後に配信停止(購読解除)ができることを明確に伝える必要があるため、必ず設定または説明を入れているか確認しましょう。

配信方法の確認

「誰が」「いつ」「どうやって」配信するのか確認します。

手動で配信するなら、担当者や時間帯の確認。

メール配信システムを使っているなら、配信タイミングは設定できるため、時間丁度にボタンをクリックする必要もありません。

ただ、手動でもシステムでも、どちらだとしても、配信に関わる状況を、チームのメンバーで共有できていないと、万が一のトラブルにも対応ができないため、配信方法の過程を必ず確認しておきましょう。

テスト配信&チェック

本番配信前に、まずはテスト配信を行い、各所をチェックします。

| チェック項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 各メーラーから見たファーストビュー | Gmail・Outlook・Yahoo!メール・Thunderbird・MSNなど、配信対象者の主要なメーラーは全て確認して、ファーストビューの崩れや印象をチェックします。情報がゴチャゴチャしている印象であれば、テキストではなく画像化してスッキリさせたり、開封後の初見で読み止まりが起きないかを確認していきます。 |

| 各メーラーで見たレイアウト | 各メーラーで見た時、レイアウトの崩れが無いか確認します。テキストメールなら問題ありませんが、HTMLメールで組んでいる場合、意図しない崩れが起きている場合も。メーラーの各仕様で崩れが起きやすいのでチェックは必須です。 |

| 誤字脱字 | 本文に誤字脱字がないか確認します。 |

| 読みやすさ | 丁度良い読みやすさを維持できているか確認します。 |

| 宣伝ばかり入っていないか | メルマガのテーマにもよりますが宣伝・自慢ばかりで見ていてつまらない内容になっていないか、作り手以外の第三者に確認してもらうのがお勧めです。 |

| リンクチェック | 本文中に入っているリンクに間違いがないか、一つ一つチェックしていきます。 |

| 画像のリンク切れ | 画像のパスが正しく入りリンク切れを起こしていないかチェックしていきます。メーラーによっては画像が意図せず表示されないケースもあるため、画像が多めの場合は少なくした方がいいかもしれません。 |

配信スケジュールの設定

メール配信システムを使うと、配信メルマガをセットした状態で、条件指定したスケジュール通りに配信ができます。

たとえば毎週火曜日の朝9時に送る設定にすれば、月に約4回は送れることに。

スケジュール設定を間違えると、週に何度も送ったり、配信停止が増えるトラブルもあるため、改めてスケジュール設定が正しいかを確認します。

特定条件に当てはまる配信対象者の除外

配信対象をセグメント化した際に、ある程度は精査できていると思いますが、改めて配信リストから除外した方がいい対象が抜けているか確認しましょう。

除外例:BtoB向けのメルマガの場合

・フリーアドレスの除外(@gmail、@yahooなど)

・捨てアドの除外

・トラブルを抱えている顧客の除外

・社内から送らないでほしいと言われている顧客の除外

・過去に何度か配信しているが一度も開封してくれない顧客の除外

・学生など

・その他デタラメな情報を入れている対象を除外(例:名前が「a」など)

送らなくていい対象がリストから除外できていないと、正しい開封率・クリック率などが取得できず、目標設定したKPI・KGIに誤りが出てしまいます。

送っていい対象のみがリスト内に入っているか、改めて確認しておきましょう。

STEP④ 配信

セットしたタイミングで、メルマガを配信していきます。

すでに準備されている状態なので、あとは配信まで待つだけ。

STEP⑤ 効果測定

メルマガが配信できたら、一定期間後に各データを確認していきます。

成果が良いのか悪いのか、目標数値と照らし合わせてもいいですが、世界的または日本における平均値と比べると分かりやすいと思います。

データを確認するには、メール配信システムを使う必要はありますが、送った直後に開封してくれる方もいれば、そのタイミングは忙しくて数日経った後に開封する方もいらっしゃるので、せめて配信後は3日間ほど待つのがいいかもしれません。

| 項目 | 平均値 | 確認内容 |

|---|---|---|

| 開封率 | 10~30% | 平均値と比べて悪ければ改善の優先度を高める |

| クリック率 | 0~2% | |

| 配信停止率 | 0.1~0.3% | |

| CV数 | – | 目標値から多いのか少ないのか確認(CVに至るまでしばらく時間がかかる場合もあるため計測期間は長めにとる) |

ここで注意したいのが、配信停止(購読解除)が増えたとしても、すぐに停止するような方は、自社の顧客にはならないと判断できるため、社内で配信停止に対する考え方を統一しておきましょう。

STEP⑥ 改善

メルマガ配信後のデータをモニタリングしながら、改善が見込める箇所は抽出して、それぞれ優先度を付けていきます。

ただし、メルマガにおける基本的な改善の優先度は決まっています。

1番目:開封率の向上

2番目:クリック率の向上

開封されなければ、そもそもメルマガの効果を計ることもできないので、まずは見てもらえる状態を改善していくのが最重要。

特に、タイトル・配信リストのセグメント化・配信タイミング(時間・曜日・季節イベントなど)などが影響大きいので、開封率の向上から着手していきましょう。

具体的なメルマガ改善手法については、下記の記事で別途まとめています。

メルマガ作りのコツ

メルマガの基本的な作り方から一歩先にいって、さらに成果を求めたい場合に役立つコツをまとめていきます。

対象を絞り込む

多くの方へ送った方が効率的で、配信側の負担も減りますが、対象者を絞り込めば絞り込むほど、伝えられるメッセージは強くなります。

結果として、反応率が高まり各種KPIの達成も早まっていく。

絞り込みの例

| 配信対象 | メッセージ例 | |

|---|---|---|

| × | メルマガ配信を業務にしている方全般 | メルマガで成果を出すためのコツをご紹介 |

| 〇 | メルマガの開封率が上がらずタイトル改善に取り組んでいる方 | 開封率が今より20%も高まる方法 |

効率性だけを重視すると、手早く配信リストを集めて100人送って1人だけの反応でもいいですが、成果を高めたいなら100人送って10人ほどが反応するレベルで作った方がいいと言えます。

対象者を絞ると、余計な言葉で表現しなくても伝わり、もっと自分事化されるメッセージにもできます。

対象者を絞らないと、情報を増やさないと伝わらないので、説明のようになってしまい、結果として興味関心が生まれず開封もされない。

可能な限り、配信対象者のセグメントを細かくして、それぞれに強力なメッセージを届ける形も試してみましょう。

他社の成功事例を鵜呑みにしない

インターネット上で探せば、メルマガの成功事例はたくさん見つけられます。

「他社が成功しているなら、自社も…」と思い、真似てみたものの成果がでないことも。

そもそも条件や状況が違うので、同じ結果にはなりません。

成功事例の方法やアイデアだけを抽出して、自社へカスタマイズして取り込んでいくと、成功率も高まっていきます。

コンテンツを常に増やしておく

メルマガの配信内容を常に考え続けるのは難しく、作り続けるほどコンテンツ不足に陥ります。

そのため、オウンドメディアへ誘導するなら記事を増やし、資料ダウンロードを促すなら複数用意しておく。

コンテンツ不足が起きないよう、さまざまなコンテンツを作れる体制を、メルマガ運用とセットで整えておきましょう。

コンテンツの使いまわしを怖がらない

自社が提供する製品・サービスのジャンルも決まっていると思うので、配信できる内容にはどうしても偏りが出てきます。

SEO会社なら、SEOについてメインに発信していく。

マーケティング会社なら、マーケティングについてメインに発信していく。

そのため、1度活用したコンテンツを再度使いたい時は比較的早めに来ますが「1度送っているからな…」と、少し躊躇してしまう場合も。

ただ、コンテンツは1つだとしても、お客様に伝わる情報はそれぞれ違い、伝え方の切り口を変えれば改めて受け取ってもらえる可能性もあります。

コンテンツの使いまわしを怖がらず、視点を変えれば再活用を何度もできるため、自社で保有しているアセット(記事や資料)などは、どんどん活用していきましょう。

テンプレート化する

メルマガの作成には、構成・タイトル・文章・画像など用意する情報が色々あります。

また、メンバーの入れ替えや、急遽代役として別の方が作る場合も考えられる。

そのため、型を取り入れてテンプレート化して、誰でも一定品質のメルマガが作れる状態を整えておきましょう。

デザイン制作ソフトは使わない

普段からデザイナーへ依頼して画像を作成してもらっている場合は、デザイナーが動けないと止まってしまいます。

これは、デザイン的なスキルもありますが、デザイナーしか使えないデザイン作成ソフトを使っていることも原因に。

デザイン作業が属人的にならないよう、パワーポイントなど普段誰でも使えるツールで画像を作れないか、一度検討してみましょう。

パワーポイントであれば、操作性もいいので簡単な画像であればすぐに誰でも作れます。

資料内容をチラ見せ

資料ダウンロードを目的としたメルマガでは、文章だけでは興味関心を引き出せない場合もあるため、提供予定の資料の中身をチラ見せしてあげます。

中身が分からないのにダウンロードする恐怖も多少あるため、チラ見せによって心理的ハードルも下げられる。

他には、提案時に好印象だったスライドや、各種のノウハウがまとまったスライドを1枚にして見せてあげたり、ダウンロードすることですぐに続きが見れることを視覚的にも伝えましょう。

リンクは複数入れる

メルマガ内に特定ページへの導線や、資料ダウンロード用のリンクを設置することは多いです。

ただもったいないのが、リンクを1つしか載せていないこと。

たとえば、本文があり2~3スクロールした後にリンクを設置していた場合は、スクロールしなければクリックされる確率は0になります。

リンク先は1つだとしても、リンクは複数入れておく方が、クリック確率が高まるため、最低2~3つの同じリンク先リンクを入れておきましょう。

テキストリンクを3つ入れるより、

- リンク付き画像

- テキストリンク

- ボタンリンク

などリンクの表現を変えれば営業感は弱まるためお勧めです。

プロに任せる

メルマガを自社内で作れればいいですが、定期的に作り続けるのは社内リソースの多くを捻出しなければいけません。

体制が整えられず、コア業務も圧迫して、通常業務が止まってしまう場合も。

スキルやリソース含めて、メルマガの企画・制作・配信まで代行してくれるパートナーを見つけて、頼むのもお勧めです。

メルマガ配信の注意点

メルマガは営業・マーケティングに欠かせない手法の一つですが、注意すべき点を見逃していると、成果が上がらないことも。

実施前に、知っておきたい注意点をまとめておいたので、確認しておきましょう。

メルマガだけでは目標達成できない

メルマガは見込み顧客や既存顧客と自社との関係性を良好にしてくれる、コミュニケーション施策です。

ただし、メルマガを送るだけでは力が弱く、オウンドメディアの整備やホワイトペーパーなど、周辺施策と連動して行っていく必要があります。

メルマガを送るなら、社内の営業・マーケティング戦略に紐づけて、単体ではなくセットの施策として行っていきましょう。

法律を無視しない

目標達成のために、1人でも多くの方へメルマガを送りたいですが、特定電子メール法を無視することはできません。

配信するために事前の同意は必要ですし、送った後は配信停止を要求できる仕組みも整えなければいけない。

ある程度の送信リストがないと成果が見込めない

メルマガは、そもそも開封率やクリック率が低いのと、効率性の高い施策を行うために活用されます。

そのため、配信できる対象者を確保したうえで行わないと、結果も出にくい。

ターゲットが狭い場合もあると思いますが、数百から数千の配信リストを用意できた後に実行しましょう。

リストが十分ではない場合は、獲得リードを増やすためのリードジェネレーションから取り組んでいきます。