いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。BtoBマーケティングに欠かせないホワイトペーパーは、どのように活用していけばいいのかまとめていきます。

BtoBマーケティングの現場は、かつてないほど複雑化・多様化しています。

情報が溢れ、複数のステークホルダーが関与する意思決定プロセスの中で、いかにして見込み顧客の心を捉え、競合に差をつけるかは、企業の成長を左右する重大なテーマ。

そんな中、ホワイトペーパーの活用は、専門的な知見と実践的な情報を提供することで、リード獲得から信頼構築、そして最終的な商談化・契約化へと導く有力な手法として注目されています。

本記事では、ホワイトペーパーを活用した戦略の全体像を俯瞰し、各フェーズにおける具体的な施策やナーチャリングのポイントを詳しく解説しています。

初期段階の「なんとなく気になる」状態から、最終的な意思決定に至るまでのプロセスを整理し、低コストで持続可能なリード獲得方法を知れば、BtoBマーケティングにより市場での第一想起に入れる、競争優位を築くヒントになると思います。

- 目次

- BtoBとBtoCにおけるリード獲得の違い

- BtoBにおけるリード獲得の重要性

- BtoBの顕在リードと潜在リードの違い

- webサイトを活用したBtoB向けホワイトペーパー戦略の全体像

- ホワイトペーパー戦略3つのカギ

- まとめ:ホワイトペーパー戦略で競争優位を築くために

BtoBとBtoCにおけるリード獲得の違い

BtoC(企業対消費者)とBtoB(企業対企業)では、リード獲得のアプローチが大きく違い、その最大の要因は「決裁権の有無」にあります。

| BtoC | 消費者自らが直接購入を決定するため感情的な要素や直感が影響を与えやすい |

|---|---|

| BtoB | 決裁者が複数いることが多いため購入プロセスが長期化し情報収集と比較検討が重要視される |

たとえば、個人であれば自分のお財布と相談して買いたいモノはすぐに購入できますが、それが法人となれば会社のお金を使うことになるため、社内の購入プロセスの中で審議され、会社としての資金を出していいのか決めます。

この背景を考えれば、BtoCとBtoBではマーケティングの考え方が根本的に違うため、特にリスクを取れないBtoBにおいては、慎重な意思決定が求められる影響で、判断を下すまでが長くなります。

そのため、BtoBのリード獲得は、法人特有の購入プロセスの長さを予め考えたうえで、施策を講じなければいけません。

BtoBにおけるリード獲得の重要性

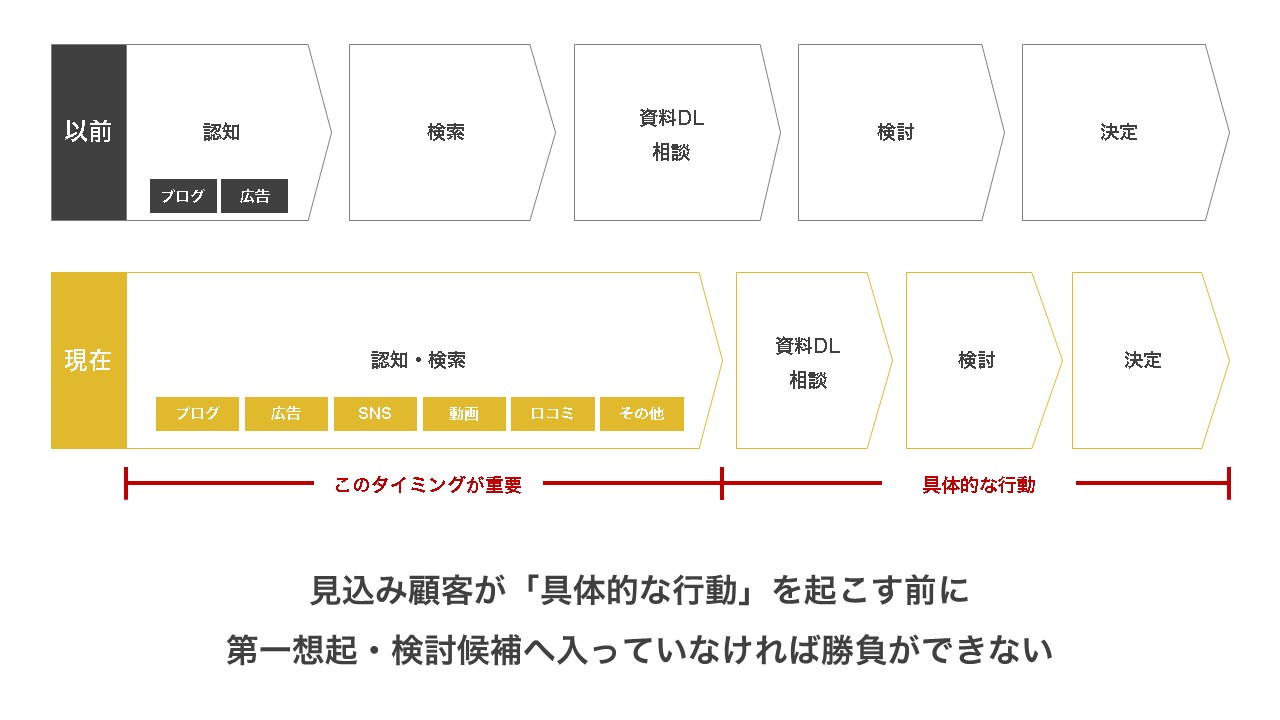

BtoB製品・サービスの販売では、リード獲得が極めて重要な理由として、その背景に導入プロセスの変化があるからです。

| |

|---|---|

| 以前 | 情報収集の手段が限られており企業から一方的に提供される情報が主だった |

| 現在 | インターネットの普及により見込み顧客が多方面から情報を得るようになり営業担当と接触する前に選定プロセスの大半が完了している |

つまり、見込み顧客が具体的なアクションを起こそうと思ったタイミングは、すでにある程度の候補が絞られてしまっている。

時代の変化により「情報収集の段階で接触できなければ、検討候補にすら入れない」リスクが高まっているのが、BtoBマーケティングの難しさを高めている原因です。

情報収集にもフェーズがある

情報収集と一言でいっても、そこには大きな違いがあります。

| 段階 | 分類 | 説明 |

|---|---|---|

| フェーズ1 | 興味喚起:なんとなく知りたい | 初心者向けのブログ、SNS投稿、ホワイトペーパーなどで問題意識の芽生えを促す情報提供が重要 |

| フェーズ2 | 検討・行動準備:課題が具体化されてきたので解決に必要な情報が知りたい | 具体的な事例やデータ、比較情報を提供して行動を促していく |

| フェーズ3 | 意思決定:最終的な判断を下すための情報が知りたい | 競合との違い・実績など具体的な判断材料となる情報で導入プロセスの壁を突破していく |

このように、それぞれの情報収集フェーズで、的確な情報提供を行っていく必要があり、ホワイトペーパーはどのフェーズにも効果を期待できるため、BtoBリード獲得に必須のアイテムです。

情報収集のタイミングで見込み顧客と接点が持てないリスクとは

見込み顧客の多くは、情報収集のタイミングで得られた情報を元に、候補を絞り込んでいきます。

たとえば、顕在的なニーズが発生したタイミングの見込み顧客を呼び込もうと広告費を投下した場合、リードが取れても見込み顧客の中ではすでに選択肢がある程度絞り込まれているため、不利な状況から契約を勝ち取らなければなりません。

その結果、競争が激化して商談へ進めたとしても、商談または契約の獲得単価が高くなったり、低価格競争に巻き込まれ利益を落としてしまったり、良いことは何もありません。

獲得単価が高くても契約まで進めればいいですが、もし顧客に選ばれなければ、その時点でかけた費用がすべてムダにもなってしまう。

負けやすい状況の中で、いくら予算をつぎ込んでも不利な状況は変わらないため、売上も利益も下がり事業運営に大きな影響を与えてしまいます。

そのため、情報収集のタイミングから見込み顧客と接点を持つことが、BtoBマーケティングでは重要なのです。

BtoBの顕在リードと潜在リードの違い

BtoBで獲得できるリード(見込み顧客)には、顕在層と潜在層が存在し、それぞれ異なる特性を持っています。

| 顕在層 | 課題が明確であり解決手段を自ら能動的に探している状態 |

|---|---|

| 行動 | 製品比較サイトを見る、セミナーに参加する、直接的なお問い合わせをするため案件化がしやすく意思決定も比較的早い |

| 傾向 | 解決策を求めている状態であり競合含めてこのタイミングの見込み顧客と出会いたいため獲得単価が高騰しやすい |

| 潜在層 | 課題はまだ不明確で「なんとなく困っている」状態であり緊急性を感じてはいないが関連した情報を潜在的に探そうとは思っている |

|---|---|

| 行動 | SNSを眺める、ブログを見る、オンラインで収集できるウェビナーなど具体的な検討には至っていないため問題定義をして意識の引き上げが必要 |

| 傾向 | 具体的な検討に進むまで時間がかかり売上に繋がりづらいため競合が参入しにくいことから獲得単価は低くなりやすい |

それぞれ行動や心理状況が違うため、適切なアプローチが求められます。

顕在層・潜在層それぞれにおけるリード獲得のメリットデメリット

| デメリット | メリット | |

|---|---|---|

| 顕在層 | 獲得単価が高い | 商談化しやすい |

| 潜在層 | すぐの成約は難しい | 獲得単価が低く長期的に見込み顧客を育成できる |

一見すると顕在層に当てはまるリードを獲得した方がメリットも高いように見えますが、競合も同じことを考えているため、競争が激化して資金や組織が戦えない状況だと不利になり負けやすくなります。

その逆で、潜在層は商談・契約などには時間がかかるものの、かなり初期のタイミングから見込み顧客と接点を持ち、ブランドの価値を伝え続けることによって、比較のタイミングになっても信頼性・専門性を実感していることで、有利な立場を保てます。

顕在層・潜在層、どちらにもメリット・デメリットはありますが、BtoB商材はブランドの価値を理解された方の影響力が強まり競争優位が作れるため、潜在的なリードにもアプローチを行うことで勝機を増やすことができます。

潜在リードの獲得によって

・リードの母数が増えるため営業先が増える

・競合と比較されにくいポジションを確立できる

・長期的なブランド価値を高められる

企業の営業・マーケティング戦略の中核にもなるのが、潜在層を獲得するホワイトペーパーマーケティングです。

webサイトを活用したBtoB向けホワイトペーパー戦略の全体像

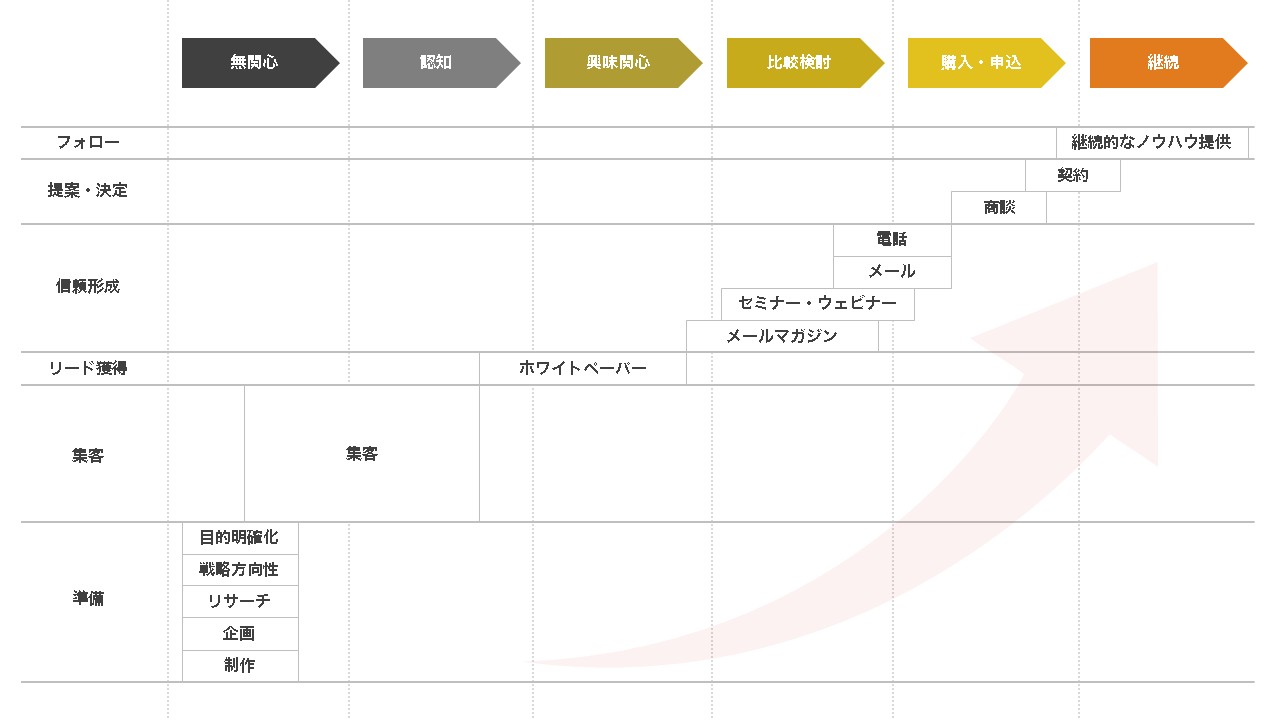

webサイトへ設置したホワイトペーパーからリード獲得を考える場合は、段階的に進めていきます。

ホワイトペーパー戦略の基本としては、以下3つの視点を重要視すること。

集客 × ホワイトペーパー(コンテンツ) × テーマ

見込み顧客を集めて、どのコンテンツ経由で何のホワイトペーパーが誰にダウンロードされたのか。

経路次第でリードの状況や見込みが変わってくるため、活用方法を適切に選択していくことで成果が上がっていきます。

具体的にフェーズを分けるとしたら、

STEP1 準備

STEP1 準備

STEP2 集客

STEP3 リード獲得

STEP4 信頼形成

STEP5 提案・決定

STEP6 フォロー

特に集客のタイミングで、どのようなコンテンツを制作して、誰を集めたか。

見に来てくれた方に対して適切なホワイトペーパーを提供できるか。

ホワイトペーパー戦略の全体像を把握するだけで、具体的なアクションが見えてくるため、ぜひ上記の全体図は覚えておきましょう。

リード獲得の基本

ホワイトペーパーを活用したリード獲得の基本は、短期の商談化だけでなく、中長期的な視点でリード対象者の温度感を高め信頼形成を積み重ねていくことにあります。

たとえば、営業・マーケティング現場でよく起こる間違いとして、リード獲得=商談化の意識を持ってしまうこと。

製品・サービス資料をダウンロードしたのであれば、解決手段を探している方だと判断できるため提案を前提にすぐ電話をしてみる。

しかし、お断りをされてしまったり、迷惑がられてしまうことが多々あります。

この現象はリードを獲得した経路、ホワイトペーパーのテーマ、相手の役職など、判断しなければならない要素がたくさんあるのに、リードの状況を適切に見極められておらず、ひとまとめで考えてしまっているから。

そのため基本的に下記3つのポイントを意識していきます。

① リード獲得の仕組みを作る

② 「リード獲得」と「リードから信頼を得ること」を分けて考える

③ リードの獲得経路ごとに適切な対応をする

それぞれ重要なことなので、詳しく確認していきましょう。

最初から完璧を狙わないことが大事

最初からホワイトペーパー制作に時間やコストをかけすぎると、成果が出ない場合は社内の評価が下がり、マーケティング予算の縮小にもつながるリスクがあるため、ローリスク・ローリターンで進められるよう、施策は段階的にレベルアップさせていきましょう。

① リード獲得の仕組みを作る

すでにリードがたくさん獲得でき、今のままで十分な場合は問題ありませんが、ハウスリストが少なくこれからホワイトペーパーを活用したリード獲得を進めていく場合、いきなり商談に繋がるリード獲得をがんばってもうまくはいきません。

初めてまたはやり始めの場合はまず、リードの見込みよりも獲得できる仕組みを作ることに注力していきます。

ポイントは3つ

・高いコストを払いホワイトペーパーを作成しないこと

・コンサルティングなどは頼まないこと

・自分たちで出来る範囲から進めること

ホワイトペーパーの施策は短期ではなく、中長期で続けていくものなので、広告のような予算をかけた分だけ爆発的に成果をあげることは難しいです。

そのため、自社にノウハウを蓄積しながら、地道な改善を通して成果を高めていく必要があるため、テストを何回も繰り返し行いながら、チーム内で熟練度を高めていく必要があります。

だからこそ、何をやるにもコストをかけすぎず、身軽に動ける状態で進めていきながら、リード獲得の仕組みを試行錯誤の上、自分たちで手に入れていくことが重要です。

リード獲得のための最適化

リードを獲得するためには、下記3つの要素が重要です。

① 掲載媒体(アクセス数、集客可能なユーザー属性などを含む)

② タイトル(ダウンロードしやすいテーマ)

③ デザイン(興味関心を引き付ける表現)

たとえば公式サイトと資料掲載サイトは、同じwebサイトでも公式サイトの方がブランド価値を認知した状態で見込み顧客がホワイトペーパーをダウンロードするため、見込み度が高くなる傾向です。

他にも、タイトルが「〇〇サービスのご紹介」よりも「〇〇問題を解決する方法」などの方が、見込み顧客は自身の状況に当てはまるため、ダウンロードもしやすい。

極めつけは、カッコよく小さい文字で表紙のデザインをする方もいますが、パッと見で何に対するホワイトペーパーなのか判断できないと、それだけもダウンロード率は下がってしまうため、なるべくはっきりとテーマを表現するデザインの方がいいと言えます。

上記3つの要素を気にしながら、作り手ではなく読み手の状況・心理などを考えて、工夫を凝らしていきましょう。

② 「リード獲得」と「リードから信頼を得ること」を分けて考える

ホワイトペーパーを活用したリード獲得は、大きく2段階に分けて進めていきます。

フェーズ1 リードを獲得すること

フェーズ2 獲得したリードから信頼を得ること

① リード獲得の仕組みを作るにも関連しますが、最初からいきなりホワイトペーパーをダウンロード頂いた方から、絶大な信頼を得ることは不可能です。

たとえば人間同士のコミュニケーションで考えた場合、初対面の人から「私を信頼してください」と言われても嘘くさくて信じませんよね。

そのため、リード獲得と信頼形成は別で考えて、それぞれのタイミングで適切な施策を行っていきます。

信頼獲得のためのコンテンツ強化

仮にリードから信頼を得ることを目的にした場合、2段階の考え方があります。

段階① ダウンロード後の閲覧時に信頼を高める

段階② ダウンロード後のナーチャリング時に信頼を高める

段階①のタイミングから信頼を積み重ねたいと考えれば、ホワイトペーパーの専門性や独自性は高めなければいけないため、作成にはそれなりのコストが掛かってきます。

そうなれば、作成に時間がかかり、いつまで経ってもホワイトペーパーの活用が進んでいかないため、使えるリソースが少ない場合はまず、リード獲得を優先して、獲得したリードに対して後から信頼を積み重ねていく段階的な進め方がお勧めです。

③ リードの獲得経路ごとに適切な対応をする

獲得したリードに対して、適切に状況を見極めて対応を検討していきます。

ブログなどコンテンツを経由した場合

| 経由 | Aコンテンツ閲覧 → Aコンテンツに関係するA+ホワイトペーパーのダウンロード |

|---|---|

| 意識 | 興味関心レベルが高くて意識的に情報を得ようとしている |

| アプローチ | Aに関連したホワイトペーパーを継続提供しながら信頼を徐々に積み重ねていく |

| 経由 | Aコンテンツ閲覧 → Aコンテンツに関係ないBホワイトペーパーをダウンロード |

|---|---|

| 意識 | Aコンテンツの関連情報に興味はあるがまだ確かな方向性が確認できない |

| アプローチ | 別のホワイトペーパーをメルマガで提供してどのテーマがダウンロードされるか確認しながら見込み顧客の興味レベルが高いテーマを探る |

このように、リードの獲得経路を読み解きながら、見込み顧客の行動の意図や心理状況を推測し、適切なアプローチを考えていきます。

ホワイトペーパー戦略3つのカギ

ホワイトペーパーを活用したリード獲得の成功には、以下3つのポイントが重要です。

①リードの母数を増やし続けること

②テストを繰り返し状況に応じてチューニングしていくこと

③見込み顧客を育成(ナーチャリング)すること

それぞれを詳しく確認していきましょう。

①リードの母数を増やし続けること

1度獲得したリードは、一生活用できるわけではありません。

活用できなくなる原因

1. 連絡拒否を受けてしまう(メール拒否、電話拒否など)

2. 担当者の役職や部署変更

3. 担当者の離職

4. 製品・サービスのターゲット変更

5. マーケティング方針の変更

…etc

リード自体もあれば、自社の変化による影響もあります。

そのため、常に必要なリードを獲得し続けることが重要であり、やり続ける施策でもあります。

また、既存のハウスリストに頼るだけでは、効率が下がり案件化・契約化の単価も高くなりがちに。

チャンスを作り続けるために、リードの母数は常に増やしていきましょう。

②テストを繰り返し状況に応じてチューニングしていくこと

リードの獲得経路から、見込み顧客の状況をある程度は推測できるため、その情報を元にアプローチを進めていきますが、実際には推測が外れてしまうことが多々あります。

そのため、テストを増やしながら徐々に見極めの解像度を高めていき、集客・ホワイトペーパー・アプローチなどマーケティング活動を、見込み顧客に合わせてチューニング。

具体的な流れとしては、

STEP1 低コストでホワイトペーパーを増やしてリードの「獲得数」を増やす

STEP2 獲得したリードに対して効果的なアプローチを探る

STEP3 成果が高い施策にリソースを寄せていく

そもそも、どのホワイトペーパーが自社の見込み顧客にヒットするのか、分かっていない状態で品質だけ求めても成功率は低いため、テストを繰り返しながら見極めていくことが重要です。

③見込み顧客を育成(ナーチャリング)すること

ホワイトペーパー経由の獲得リードは、その多くが興味関心レベルの状態であるため、いきなり商談を狙うのは難しいです。

低レベルから高レベルの興味関心、または比較検討まで見込み顧客の気持ちを高めていく必要があるため、継続的にメール・電話などで求められている情報を適度に提供していきます。

継続的なコミュニケーションの先に信頼が築かれ、やっと話を聞いてもらえる。

リードを獲得したからといって急ぎ過ぎず、見込み顧客のタイミングを見計らってアプローチできる段階まで舞台を整えていきましょう。

まとめ:ホワイトペーパー戦略で競争優位を築くために

ホワイトペーパーを適切に活用・運用できることで、

営業コストの削減と安定的なリード獲得

ターゲットに合わせたコンテンツ配信とナーチャリングを実施することで、効率的に質の高いリードを獲得できます。これにより、従来の営業活動にかかるコストを大幅に削減できます。

長期的な信頼関係の構築とブランド価値の向上

継続的な情報提供とコミュニケーションを通じて、見込み顧客との信頼関係を深め、企業の専門性と信頼性をアピールすることができます。結果として、ブランド価値が高まり、顧客ロイヤルティの向上にもつながります。

市場での第一想起と競合優位性の確保

ホワイトペーパーを通じて、見込み顧客の意思決定プロセスの初期段階から関与することで、自社が第一候補に選ばれる確率が高まります。これにより、競合製品・サービスとの比較において、優位なポジションを獲得できます。

ホワイトペーパーマーケティングは、始めやすく低コストで、長期的に有効な施策です。

BtoB製品・サービスの販売においては、常に新しい見込み顧客との接点を維持することが成長のカギとなります。

戦略全体を捉えながら、継続的な改善と効果測定を行い、計画的にホワイトペーパーを活用することで、確実に競争優位を築くことができます。