いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。お客様に対する提案力を高めるには、提案書作りから始まっています。

自社の製品・サービスをお客様へ提案する時には、情報をまとめた資料(提案書)を使いますよね。

しかし、時間がなかったり、どのような流れで書けばいいのか分からないことも多い。

せっかくものにしたチャンスを逃さないために、提案書の基本構成からデザイン例、そして品質を高めるポイントを確認して、提案内容がバシバシとお客様に刺さる状態を作っていきましょう。

提案書(提案資料)とは?

提案書とは、相手が抱える課題や目標を理解し、その解決策として最適なアイデアや解決策を提示することで、説得しながら行動を促すためのコミュニケーションツールです。

ビジネスとして企画を通したい時や、自社の製品・サービスに興味がある見込み顧客に、営業目的で活用されます。

単なる資料として渡すのではなく、オフラインまたはオンラインで直接対面の場を設けて、会話を通して伝えることで、提案書の効果はより高まります。

提案書がビジネスにおいてどれほど重要か

ビジネスにおいて、お客様の意思決定を左右する情報は、自社の未来を左右すると言っても過言ではありません。

提案書は、単なる情報を羅列した資料ではなく、「伝える」行為を通じて、相手の感情に訴えかけ、行動を促す強力なツールとなります。

例えば、提案書を渡すことで、お客様は自社の課題を明確に把握し、具体的な成果創出のイメージが作れると、提案者の期待と信頼が高まる。

つまり提案書でお客様との関係を深め、長期的な信頼関係が築けると、市場における差別化と優位性を確立することができます。

提案書の存在は、お客様の成功を加速させ、自社の成長に大きく貢献するのです。

提案書の書き方4ステップ

提案書を書いていくには、提案を受けてくれるお客様理解が不可欠です。

それは、どれだけ良いアイデア・解決策でも、自分の状況に合わない提案は、受け入れてもらえないから。

何よりもやることはお客様の状況や期待を、どこまで深く聞き出し、核心に迫る提案ができるか。

1. お客様理解を深める

2. お客様の課題を明確にする

3. 問題・課題に対して自社で対応可能な解決策を導き出す

4. 提案書へ落とし込む

この順書で提案書の書き方を見ていきます。

1. お客様理解を深める

提案対象であるお客様の状況が分からないと、最適な提案ができないため、ミーティング・電話・メール・ヒアリングシートなどを活用して、できるだけ詳しい情報を聞き出していきます。

ヒアリング内容

・立場

・悩み

・課題

・目標(または期待すること)

・予算

など

コミュニケーションを取る中で、お客様が本音を話してくれればいいですが、信頼もない相手に対して、いきなりすべてをさらけ出すことはありません。

情報があまり引き出せない、または提供頂ける情報が少ないことも考えられるため、ヒアリングを通して分かる情報に加えて、あなた自身でも調べられる情報を増やしていきます。

お客様の内部:ヒアリングして直接聞き出す

お客様の外部:インターネットなどその他の情報源から調べる

課題の聞き出し方の注意点

お客様に「課題は何ですか?」とストレートに聞いても、返ってくる答えは真の課題ではなく、表面的な問題を挙げてしまうことが多く、それを真に受けてしまうと、部分的な解決手段の提案となり、提案幅も狭く単価が低くなりがちです。そのため、色々な角度で悩みや不安を聞き出していきます。

2. お客様の課題を明確にする

聞き出せた情報を一旦整理して、課題を可視化していきます。

しかし、お客様が伝えてくれた課題は表面的なもので、根本的な部分に気づいていない場合もあり、言葉の裏から本質的な課題を読み取るスキルが求められます。

ここの精度が低いと、お客様としては「伝えたのに分かってくれない」と期待を裏切られた感覚にもなり、提案の失敗に繋がることも。

他にも、問題・課題が山積みの場合は、優先度を付けて、最も重要なポイントに焦点を当てることが大切です。

課題の注意点

提案を受けて頂く方が「現場担当者」または「マネジメント側の上長」など立場により見れている視点が異なると、課題に対する認識が違うことも多くあり、言われたことをそのまま解釈すると見誤る場合もあります。

3. 課題に対して自社で対応可能な解決策を導き出す

お客様のことを深く理解すると課題が浮かび上がり、自社が対応できる最適な解決策を組み合わせていくことで、魅力的な提案にもなる。

それには、お客様のことだけではなく、自社の製品・サービスに対する熟知も必要です。

理解の解像度が高まれば、お客様は提案に対する期待を感じ、信頼を寄せてくれるようになるので、自社を選んでもらえる確率も高くなります。

4. 提案書へ落とし込む

お客様理解から提案の方向性が決まったら、最終的に提案書として資料へ書き起こしていきます。

伝えたいことが多すぎると、文章が多くなりがちで、結局何が言いたいのかメッセージ性や提案に対する期待感も薄れてしまう。

お客様や説明するシーンに合わせてボリュームを調整して、言語化(文章)と具体化(デザイン)をしていくスキルが、提案書作成には必要です。

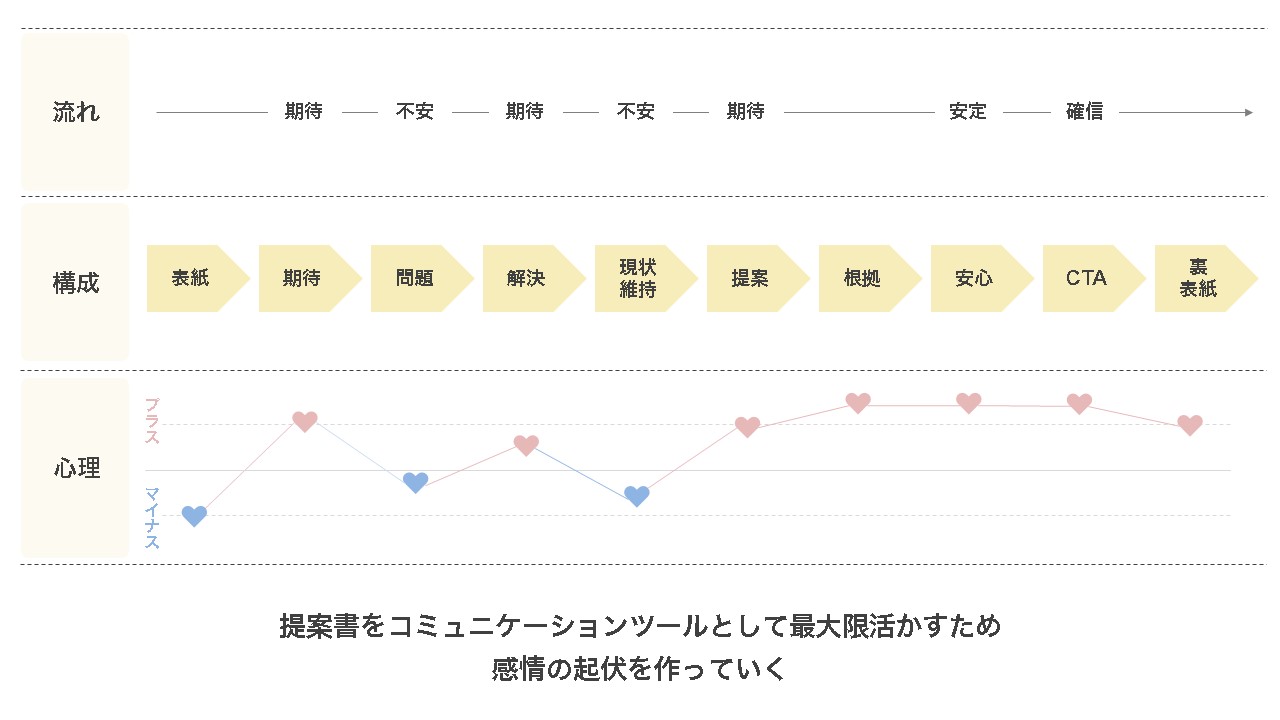

提案書の基本構成

実際に提案書として具体化する際に、どのような話の流れで伝えれば、お客様の心を動かし意思決定を促すことができるのか。

お客様の状況に寄り添い、的確な解決策を提示するのはもちろんですが、情報の伝え方には効果的な順番が存在しています。

どのように伝え、そして情報をデザインしていけばいいのか、提案書の基本構成から確認していきましょう。

提案書の構成例

提案書の構成例は、プレゼンテーション時に話す流れと密接に関わっています。

会話の組み立てにするかによって、構成はその都度変わっていきますので、基本構成の1つとして下記の流れを覚えておきましょう。

| ||

|---|---|---|

| 順番 | 構成 | 説明 |

| 1 | 表紙 | 顧客のニーズにマッチした表現にしてタイトルから引き込んでいく |

| 2 | 期待 | 提案を受けて頂いた後に得られる最終的な成果をイメージ化 |

| 3 | 課題 | 顧客が抱えている問題や課題を可視化して自分事化を促進 |

| 4 | 解決 | 問題や課題を解決した場合はどうなるのかイメージ化 |

| 5 | 現状維持 | 問題や課題を解決せず現状のままを続けた場合のシミュレーション |

| 6 | 提案 | 問題や課題を解決するための具体的な提案 |

| 7 | 根拠 | なぜ問題や課題を解決できるのか根拠(事例やデータなど)を示す |

| 8 | 安心 | 実際に製品・サービスを利用することになった場合の不安を解消する |

| 9 | CTA | 契約・申込などを促すメッセージや連絡先 |

| 10 | 会社概要 | 提案している企業の概要を紹介 |

| 11 | 裏表紙 | 提案書の最終的な締めなのでブランドを加味したデザインにする |

分かりやすさや見やすさも大事ですが、説明を聞くだけの提案にしないため、感情の揺れ幅を作り出して、少しでも内容に興味関心を向けてもらう工夫が必要です。

提案書でロジカルに攻め、説明時に身振り手振りと感情を込めた発言を加えることで、提案内容がさらに魅力的に映ります。

お客様の状況に合わせて構成の順序は変えつつ、基本的な説明の流れを活用していきましょう。

提案書の構成テンプレート

提案書の書き方がラクになるよう、テンプレートをご用意しています。

構成に合わせて関連スライドの別パターンも含まれていますので、ぜひご活用ください。

提案書のデザイン例

提案内容をスライドに落とし込んでいく時に、ただ文章だけで見せていくよりも、情報と表現を合わせたデザインにすることで、生きた提案ができます。

構成ごとのデザイン例をご紹介していくので、参考にして頂けますと幸いです。

1. 表紙

提案を始める時、モニターやスクリーンへ真っ先に映し出される表紙には、これからお客様が受ける提案の期待度を高める表現が求められます。

ワクワク感を高めるため、見た目よりも伝わりやすさ重視で言葉を厳選して、タイトルの文字サイズは大き目でシンプルな言葉にするのがお勧めです。

表紙のデザインでやってはいけないこと

お客様がサービス名を認識していない場合は、「〇〇サービスのご提案」など名称にしても具体的なイメージができません。そのため、提案を受けることでどのような成果が得られるのか、メリットを打ち出す形へ変えましょう。

2. 期待

今回の提案を受けてもらえたら、お客様は輝かしい未来(期待した変化)が得られることを、自信を持って伝えます。

理解度を高めるため、見た目のデザインより、言葉を中心とした表現で、期待度を高める情報を入れると作りやすい。

期待を感じてもらえれば、次の「課題」スライドを見てもらうと、解決へ向けてお客様の心が動きやすくなります。

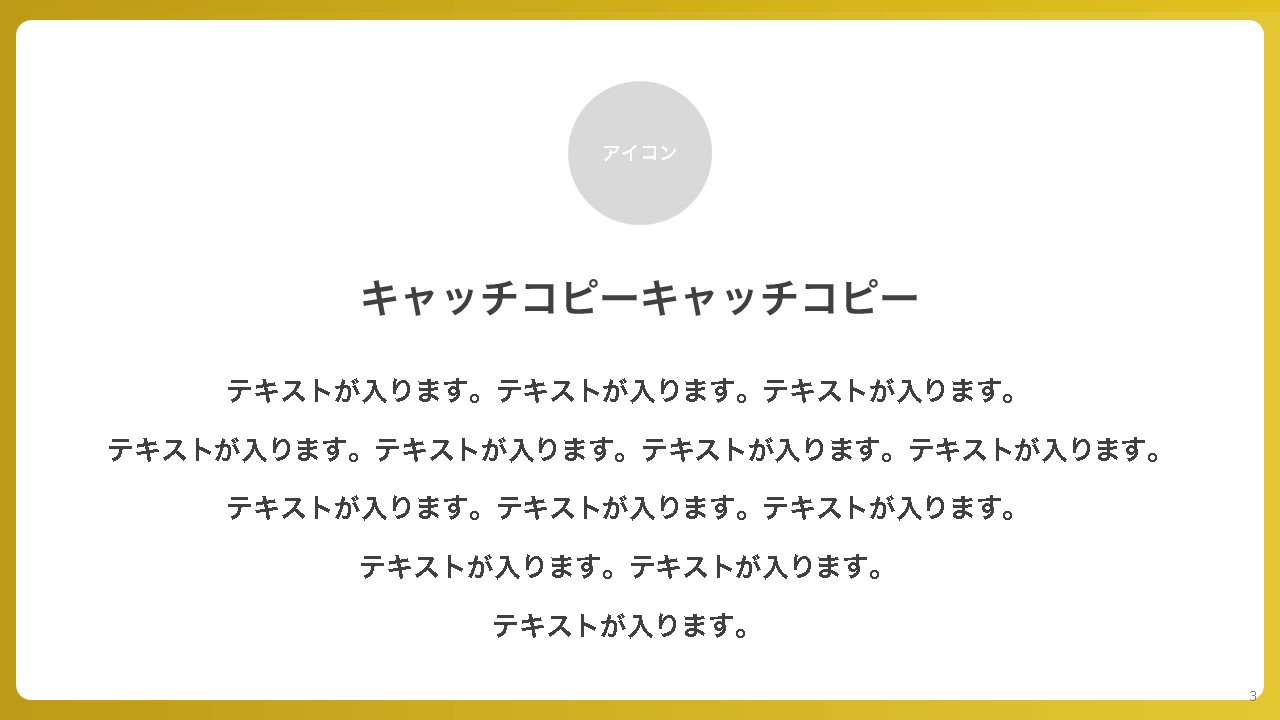

3. 課題

今認識できている不安や悩みは、あくまで部分的な表層の問題であり、根本的な課題に気づけていないことを表現しています。

提案を受ける側が自分事になる問題・課題が見つかるように、なるべく多く出すのがポイント。

また、気づけていないことを非難したり責めることはせず、自ら気づいてもらうのを促すことで自分事になり、提案を聞いてもらいやすくなります。

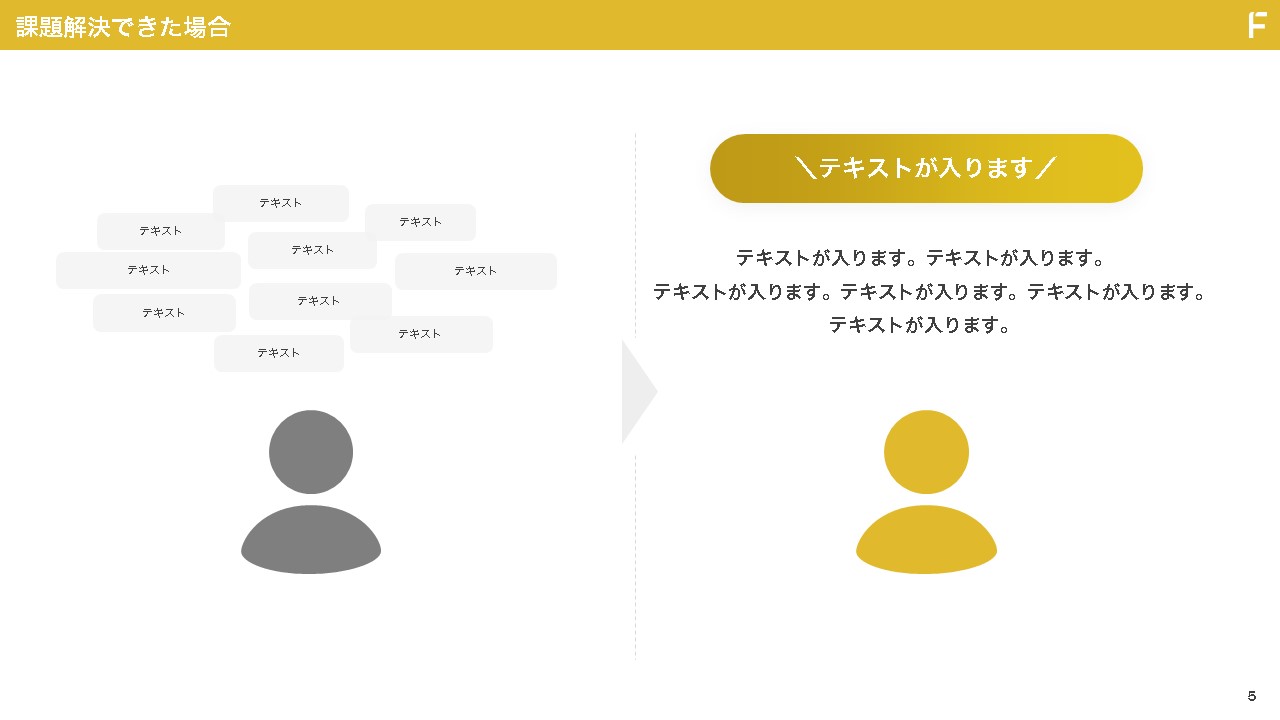

4. 解決

「課題」スライドを見たことで、問題・課題を改めて認識して不安が増している状態。

そこで、解決できた場合は、どれほど素晴らしい未来が待っているのか、将来像がイメージできる情報を入れます。

解決に対するモチベーションを高めて、お客様の意欲を刺激します。

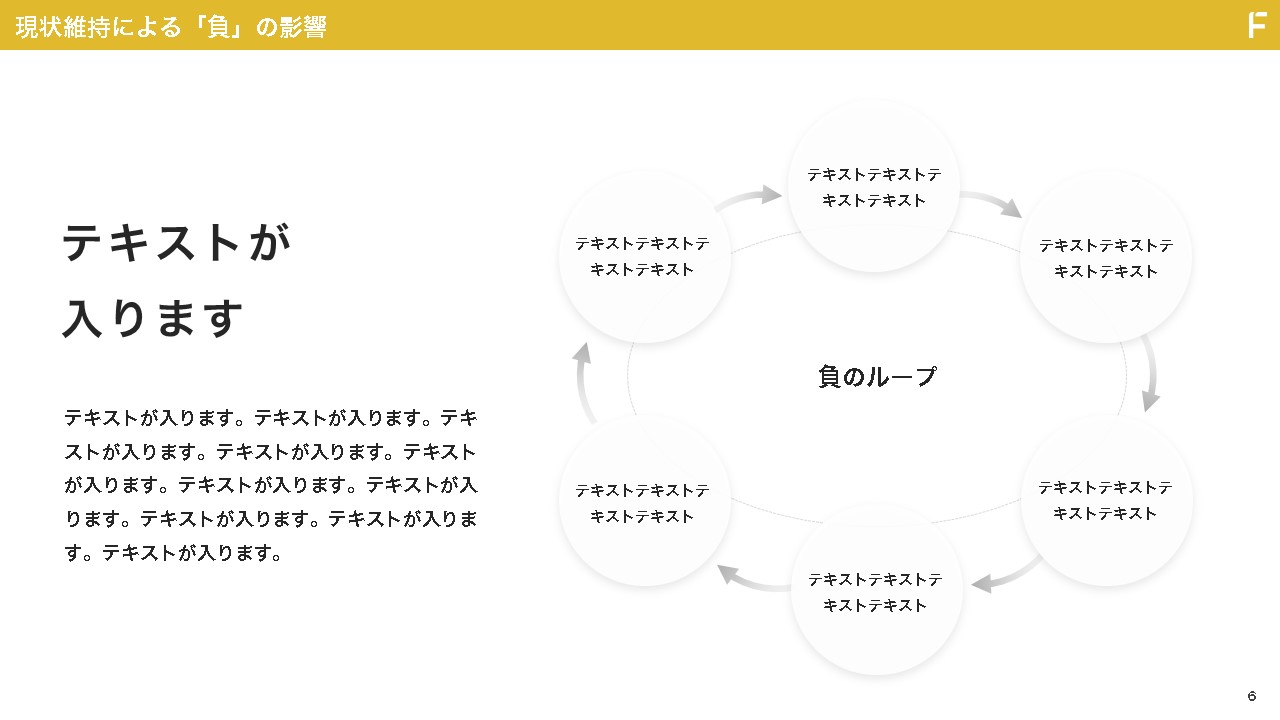

5. 現状維持

「解決」スライドで、課題解決できた時の不安解消をイメージ出来た後は、解決せず状態維持を続ければ、どのような状況になるのか可視化します。

- 解決した方がいい

- 解決しなくてもいい

この2択で考える思考になり、解消に向けた行動のメリットを感じやすくなります。

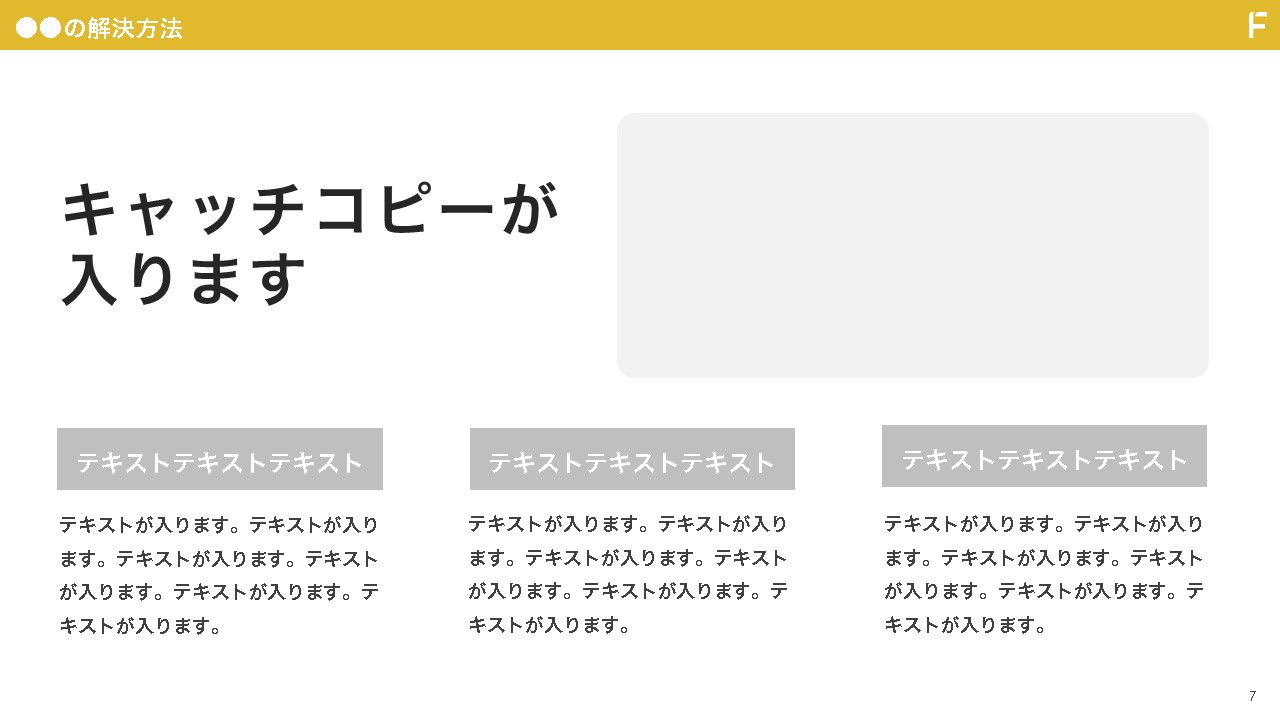

6. 提案

現在困っている課題を解消するには、具体的にどのような解決策があるのか、自社の製品・サービスに紐づけて解説します。

解決策が提案されたことで、検討候補の1つとなります。

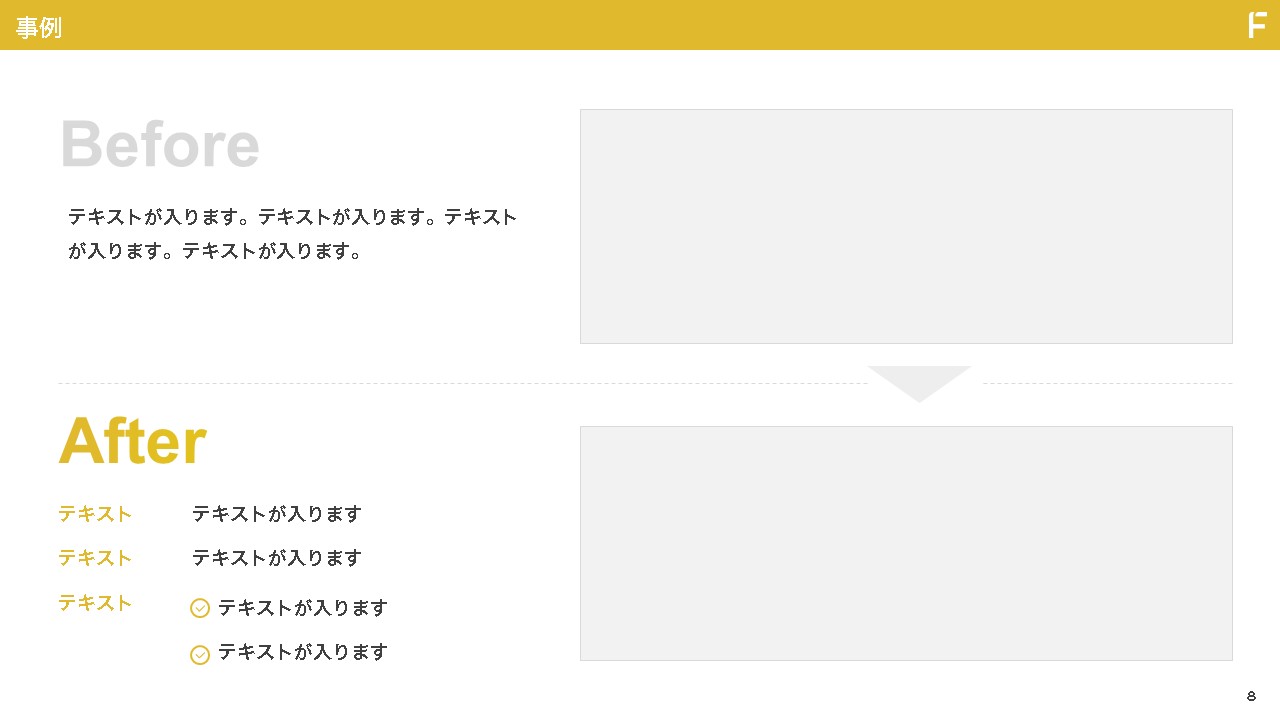

7. 根拠

なぜ自社の製品・サービスが解決策として効果的なのか、お客様事例やデータ等を用いて説明します。

根拠が伝えられれば、その製品・サービスを使うことに納得できるため、意思決定に強く影響します。

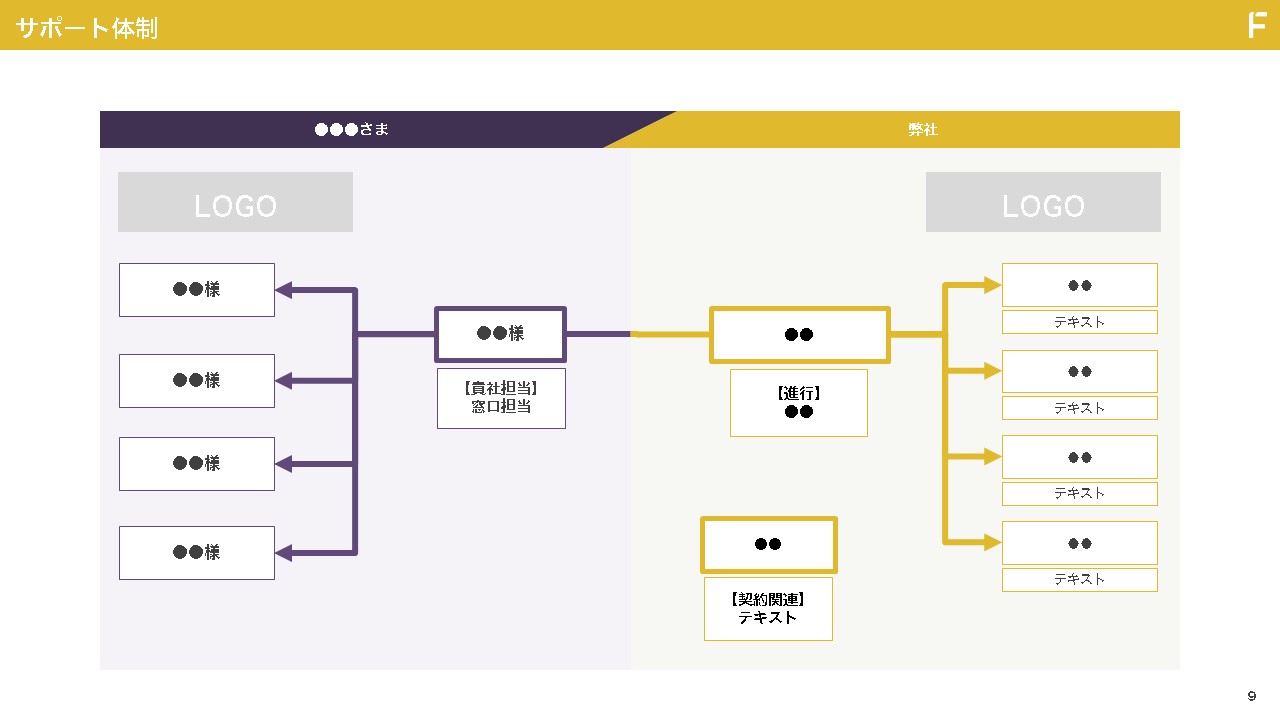

8. 安心

仮に提案された製品・サービスを利用した場合、効果はあるかもしれないが、新しいことに対する不安はぬぐえません。

そこで、安心してもらうために、サポート体制やフォローすることを具体的にします。

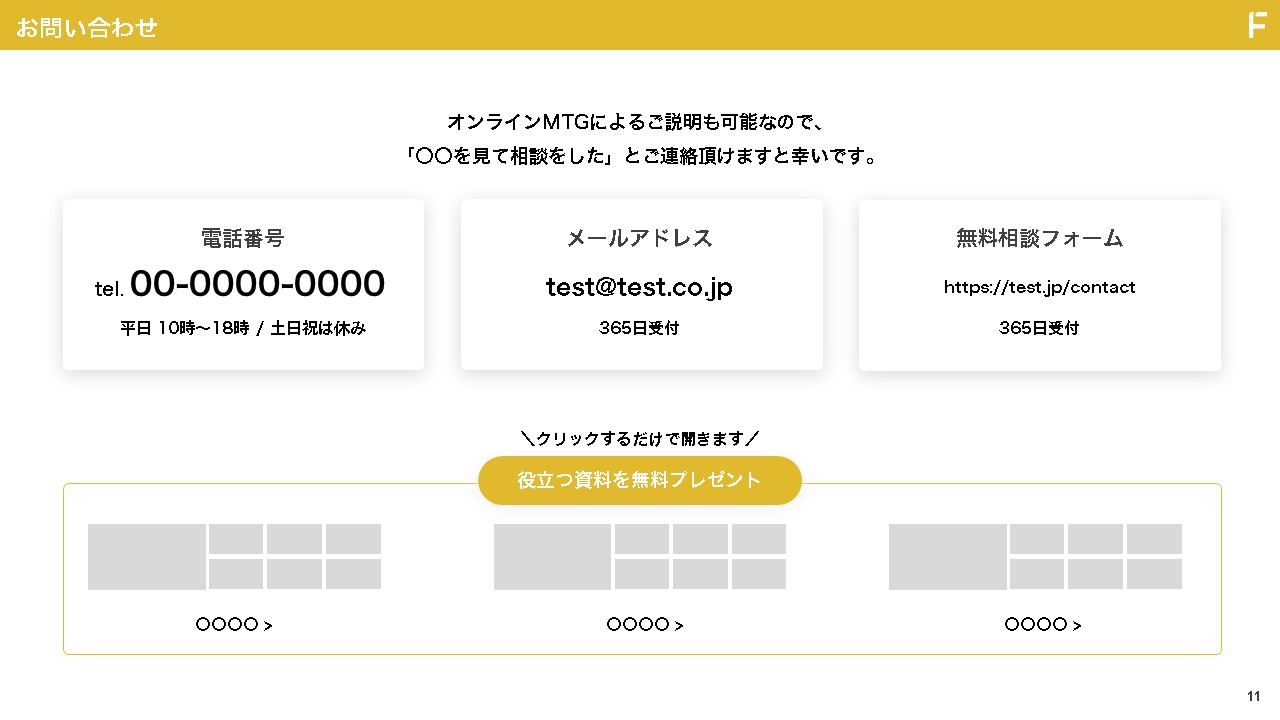

9. CTA

CTA(コールトゥアクション)とは、お客様の行動を促す情報のことで、連絡先・キャンペーン・アピール文章・特典などを入れます。

提案状況にもよりますが、今現在提案している相手ではなく、上長など意思決定者が別で存在する場合は、あとで提案書が回った際にも伝わるよう、スライドとして組み込んでおきます。

10. 会社概要

提案側の会社情報を伝えるスライドです。

すでにお客様が自社を認識している場合は、構成の後ろに持っていきますが、初対面または詳しく認知してもらえない場合は、まず会社としての存在証明や信頼性を担保するために、構成の前の方に入れ込み自社のことについて説明ができるようにましょう。

11. 裏表紙

最終的にブランドを表現した裏表紙を入れて完成です。

裏表紙はなくてもいいですが、会社のブランドカラーやロゴなど、印象を残すためにも最終スライドに入れておくのがお勧めです。

提案書の品質を高める4つのポイント

プレゼンテーションに臨む際、提案書をどこまで作り込めばいいのか、迷うことがあるかもしれません。

作り込みを「品質」と表現すればなんとなく分かりますが、実際は何をどこまですればいいか分からないですよね。

具体的に提案書の品質を高めるポイントをまとめていくので、確認しておきましょう。

提案書における品質とは

お客様の課題を深く理解し、最適な解決策が提供できることを示して、お客様の中の選択肢で優先度が高められること。そのため、見た面のデザイン性よりも、内容によるテーマ性の重視が求められます。

① 提案内容が顧客のニーズにマッチしていること

事前に伝えられた問題・課題から導き出された提案内容が、まさに今、お客様が手に入れたかったことに繋がれば、その提案は成功だと言えます。

逆を言えば、お客様理解が足らず、的外れな提案となっていれば、信用は築けず競合に選択肢が移ってしまう可能性がある。

お客様の要求を深く理解し、最善のアイデア・考えを、提案書として伝えられるかが重要です。

② 顧客だからこそ分かる表現になっていること

提案者は、自社の製品やサービスに関する専門知識を深く理解していますが、お客様は必ずしもそうではありません。

この知識の差が、提案内容の理解を難しくし、誤解を生む原因となることがあるため、専門用語の羅列や複雑なグラフ・図表の使用は、お客様にとって理解しづらい提案書となり、結果として提案が却下される可能性を高めます。

お客様の業界や業務内容、過去の経験などを踏まえ、理解しやすい言葉かつ具体的に提案内容を説明することが重要なので、まるでお客様自身の言葉で書かれているような、高い翻訳力が求められます。

③ 情報がデザインされ読み取りやすい状態になっていること

お客様は、プレゼンテーション中に目と耳の両方を使って、提案内容を理解しようとしてくれています。

しかし、知識があまりない状態で大量の情報を伝えられても、理解できない部分は、そのまま記憶に残らず、提案内容全体の理解を妨げる可能性も。

お客様が読み取りやすいよう情報の見せ方を工夫して、重要な情報を分かりやすく可視化し、お客様だからこそ「伝わる」言葉で説明することで、提案内容の理解度と納得感が高まります。

④ メッセージが強く説得力があること

提案書で具体的かつ根拠を求められるのは、選ぶ側であるお客様が、選択ミスを減らしたいからです。

しかし、論理的な説明は、提案の根拠を示す上で重要ですが、それだけではお客様の心に響く提案にはなりません。

お客様は、単に情報を得たいのではなく、自社の課題を解決し、未来を共に創っていくパートナーを求めています。

「本当にこの人は私のために動いてくれるのか?」というお客様の心の声を理解し、提案を通じて成功に貢献したいという強い想いを伝えられると信頼関係を築けるため、最終的な決定に繋げることができます。

失注が続く提案書の改善ヒント

時間をかけて提案書を作っても、なかなかお客様からの評価が得られず、成果に結びつかない場合がありますよね。

- 必要な情報は入れてる…

- デザインも整えている…

- なのになぜか失注続き…

もしかしたらその原因、以下の改善ヒントが役立つかもしれません。

提案書で成果が出せていない時の確認事項をまとめました。

原因① 個別化がされていない

お客様へ自社製品・サービスを説明するには、上司や先輩が作成した資料を、まずはそのまま活用するのが、手間なく提案書を用意する手段でもあります。

しかし、お客様としては汎用的に作られた提案ではなく、自分のためだけに用意された提案を求めています。

個別でカスタマイズされていないと、お客様は自分事で捉えられず「やる気がないのか」「本気で取り組んでくれないかも」とマイナス感情を発生させる場合も。

大きく提案書の内容を変える必要はありませんが、所々にお客様の状況を踏まえた内容へ調整頂くだけでも、受け取られる印象が変わってきます。

原因② チーム連携ができていない

一人部署ではなく、複数人のチームでそれぞれお客様獲得を目指している場合、後輩・先輩・上司も同じように、自社の製品・サービスの提案資料を活用していますよね。

ターゲットはある程度決まっていると思いますが、それぞれのお客様で微妙に課題や認識の違いがあり、刺さる提案も変わってきます。

チーム内で効果があった提案事例や、お客様からのフィードバックを共有することで、より効果的な提案書を作成し、成功率を高めることができます。

チームで協力し、それぞれの強みを活かすことで、お客様のニーズに最適な提案を作成し、競合との差別化を図っていきましょう。

原因③ 提案書外の活動で不利になっている

失注やお客様からの反応が悪いのであれば、提案書の品質をまず疑いますが、実はそれ以外の部分が原因になっている可能性も。

特にBtoBの場合、お客様は製品・サービスを購入・申込をしたいのではなく、課題解決を一緒に進めてくれる頼れるパートナーが欲しいと思っています。

製品・サービスとの付き合いではなく、会社(もしくは担当者)との良好な関係を求めているため、以下のような対応をしていると評価が下がり、いくら提案内容が良くても選択肢から外されてしまいます。

- 連絡が遅い

- 意図した回答が返ってこない

- 話しづらい

- 忙しそうで質問しづらい

- 誠実さが感じられない

など、普段のコミュニケーションによる信頼の低下が尾を引いている可能性があるため、まずは日常的なお客様との関係性を見直すことから始めてみましょう。

提案書の書き方についてよくある質問と回答

提案書の書き方についてよくある質問と回答をまとめたので確認しておきましょう。

提案書作りに生成AIを使ってもいい?

ChatGPTなど生成AIを活用することで、提案書の企画構成・文章・スライドなども生成でき、作業の手間を大幅に削減できるため、ぜひどんどん活用していきましょう。注意すべき点は、お客様の重要な情報は入力しないのと、生成された情報が正しいかはご自身で判断すること。すべて生成AI任せにすると、お客様ニーズから離れた内容となり、品質が下がることもあるため、任せる部分と人間が考えるべき部分をしっかり分けて使いこなすのがお勧めです。

一度書いた提案書はそのまま使い続けていい?

自社の製品・サービスの提案書は、基本的なターゲットが変わらないため、さまざまなお客様に使えますが、掲載データが古くなったり、お客様ごとで興味関心のある情報が変わってくるため、必ずブラッシュアップを定期的に行い、最新の状態に保ちましょう。

提案書作りの時間がないため外注化してもいい?

提案書は、お客様の行動変容を促し、契約に繋げるための重要な営業ツールです。そのため、文章表現やデザインなど、専門的なスキルを求められますが、日々の業務に追われている中で、高品質な提案書を作成するのは簡単ではありません。外注化は、そんな悩みを解決する一つの手段であり、提案書作成の専門企業は、豊富な経験とノウハウを持ち、貴社の製品やサービスの魅力を最大限に引き出す提案書を作成してくれます。多様な表現や視覚的な要素を取り入れることで、競合との差別化を図り、成約率向上に貢献でき、なおかつ客観的な視点から提案書を見直すことで、より効果的な提案が可能になります。ただし、外注化には費用がかかることや、情報漏洩のリスクがあることなど、デメリットも考慮する必要があるため、提案書の重要度や納期、予算などを総合的に判断し、自社にとって最適な方法を選択することが大切です。

最後に

提案書の書き方においては、お客様へどれだけ向き合えるかが重要です。

しかし、実際に作成を進める時になると、見た目のデザインが気になってしまい、本質的な提案ができない場合も。

テーマ性 :7割(顧客理解したうえで内容を考える)

デザイン性:3割(考えた内容を具現化して見やすくする)

提案書の中心はお客様なので、この視点を忘れず進めていけば、きっと成功率の高い提案書が作れます。