いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:fukuyamaです。立体図形の作り方は大きく分けて2種類。四角錐や、難しい立体ピラミッド図の作り方もまとめました。

パワーポイントでは、長方形や円などの平面図形だけでなく、立体図形も作れます。

立体図形を使って情報を見せたい時、ササッと作れるようになっておくと、伝え方の幅が広がるのでお勧め。

2種類の作り方に加えて、上級者向けの四角錐についても作り方をまとめたので、あなたの資料作りに役立てば嬉しいです。

パワーポイントの図形機能で立体図形を作る方法

長方形や円などの平面図形を作る時に使う図形機能では、立体図形も作れるため、詳しい手順を一緒に見ていきましょう。

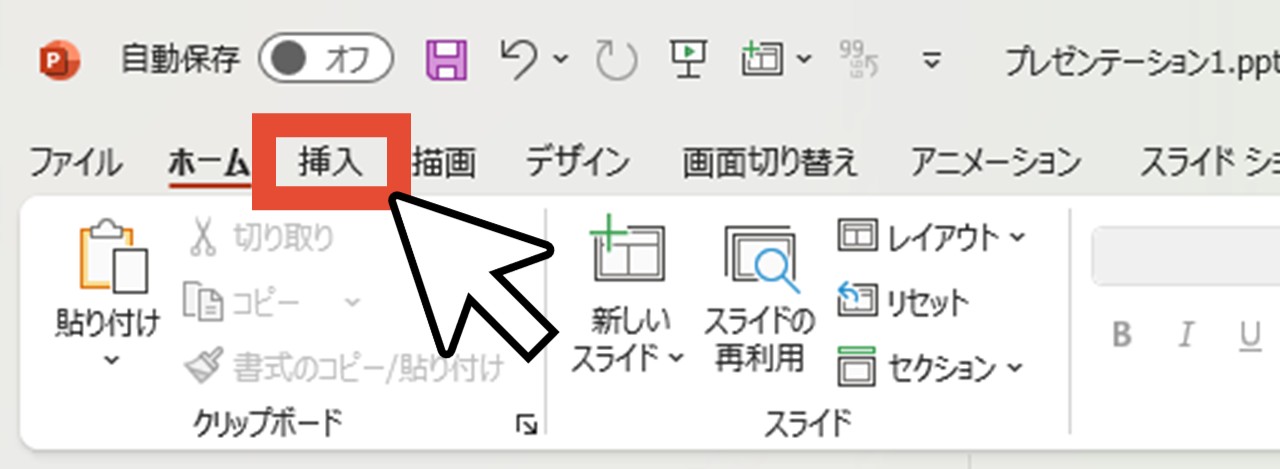

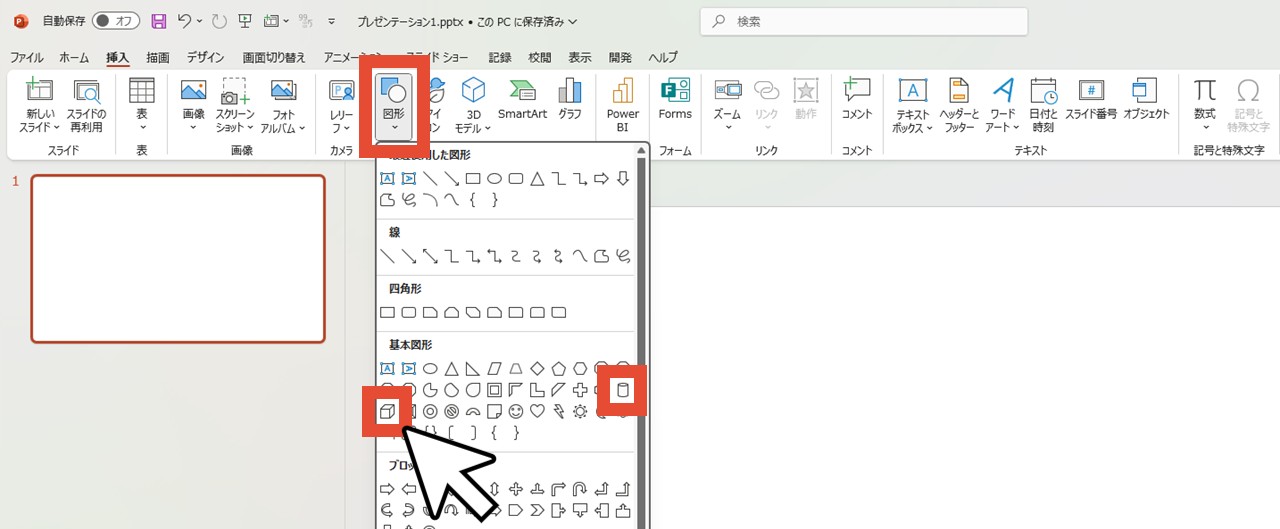

- 「挿入」をクリック

- 「図形」の「基本図形」から「円柱」または「直方体」をクリック

- マウスドラッグで立体図形を作る

- 立体図形の比率を調整する

- 線や配色を調整して完成

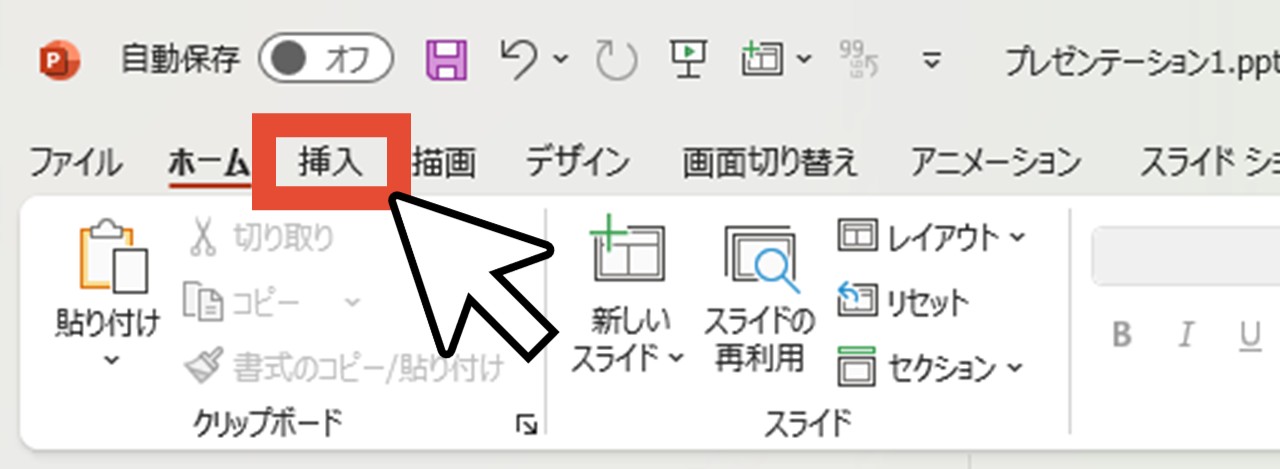

1.「挿入」をクリック

「挿入」をクリックします。

2.「図形」の「基本図形」から「円柱」または「直方体」をクリック

「図形」をクリックして図形の一覧を開き、「基本図形」グループにある「円柱」または「直方体」を選択します。

今回は直方体の例を見ていきましょう。

また、図形は「挿入」ではなく「ホーム」からでも選択できるので、どちらでもOKです。

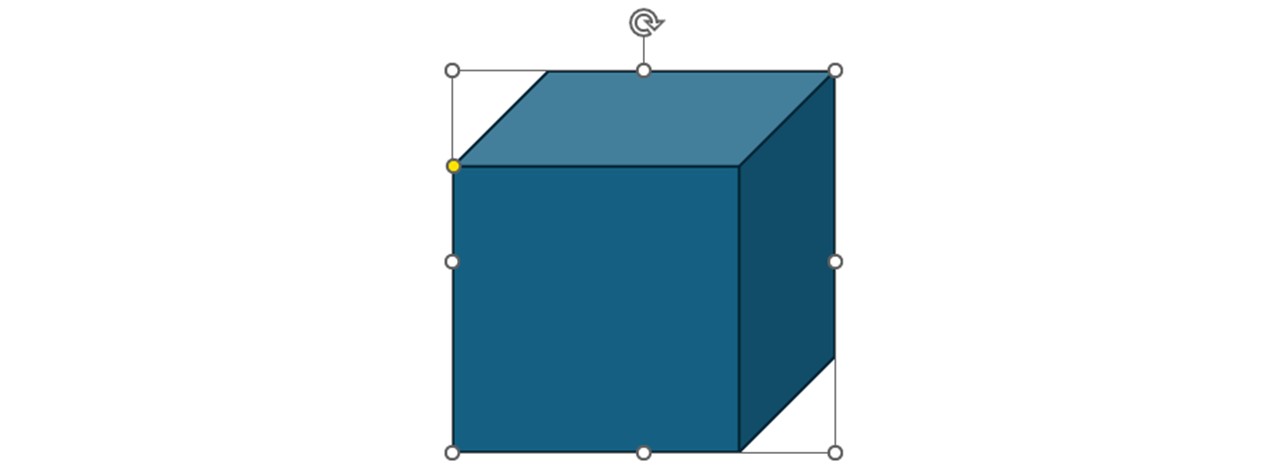

3.マウスドラッグで立体図形を作る

スライド上でマウスドラッグして立体図形を作りましょう。

Shiftを押しながらマウスドラッグすれば、縦横比が均等な立体図形が作れるほか、Ctrlを押しながらマウスドラッグすると、立体図形の中心から作られます(両方の機能を同時に使ってもOK)。

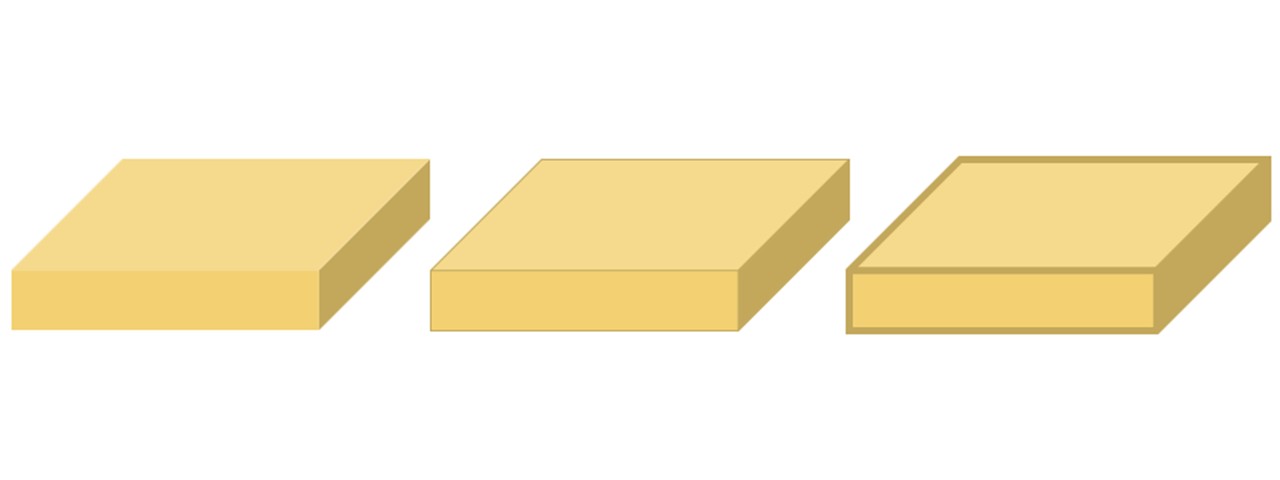

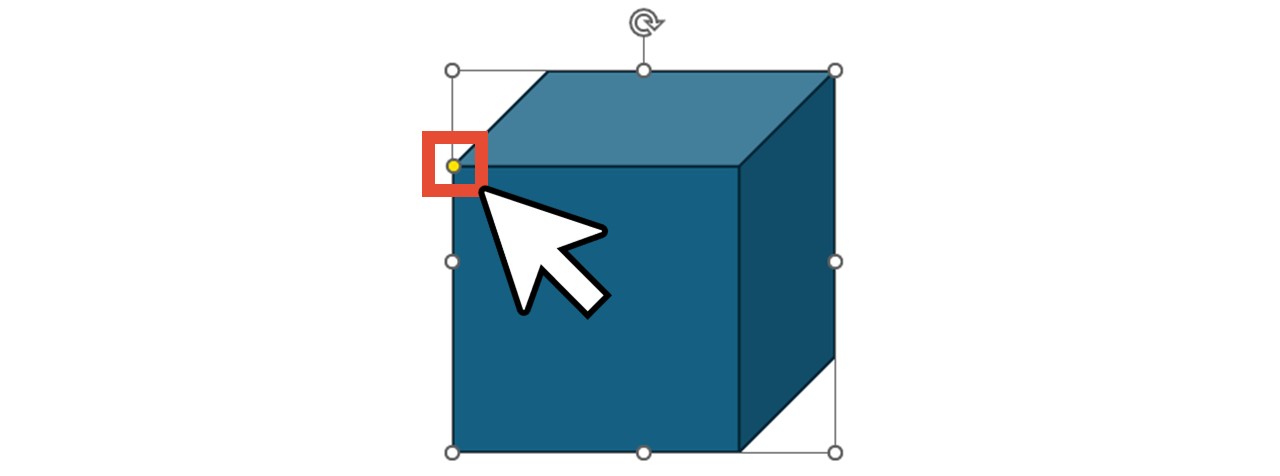

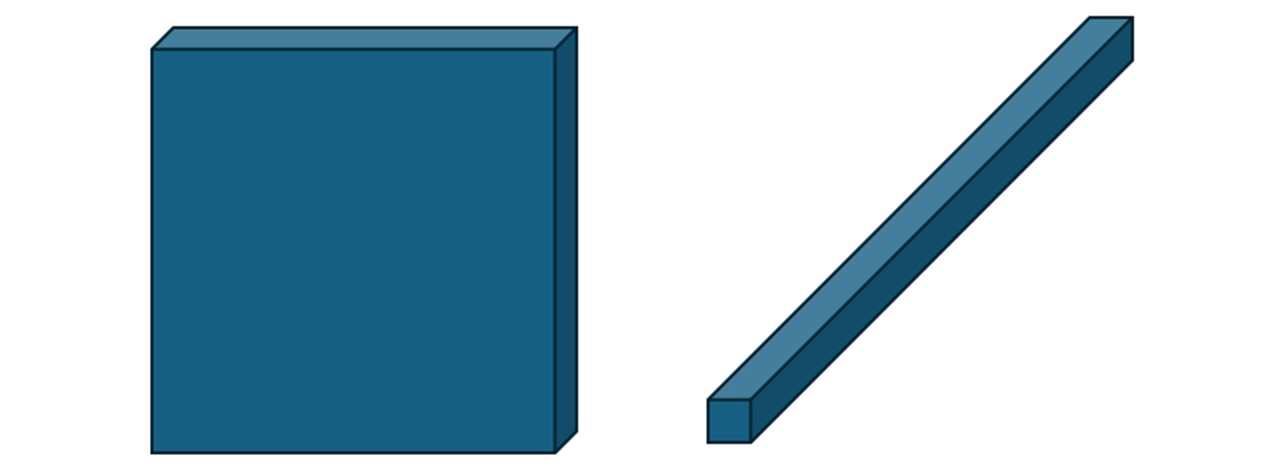

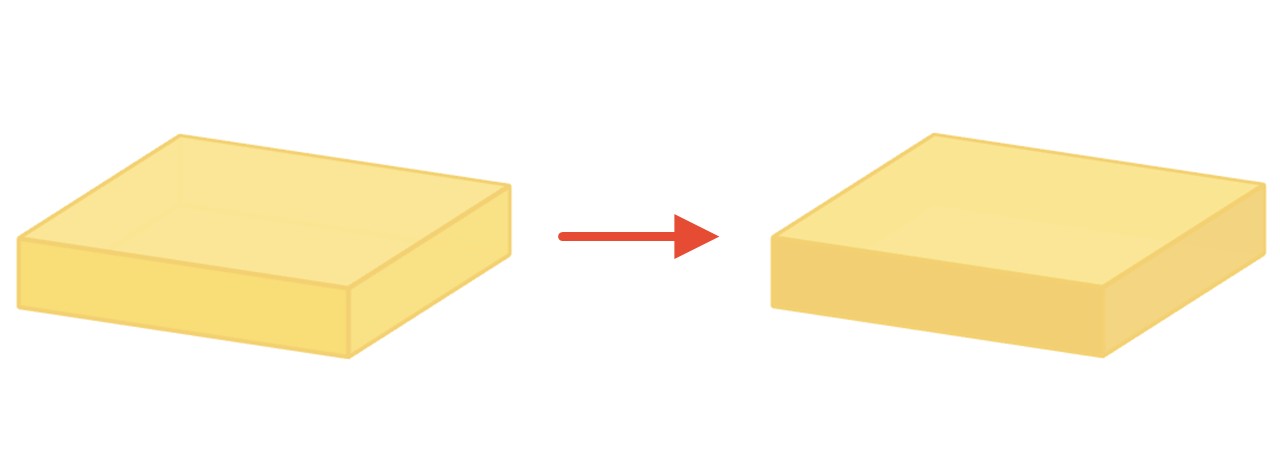

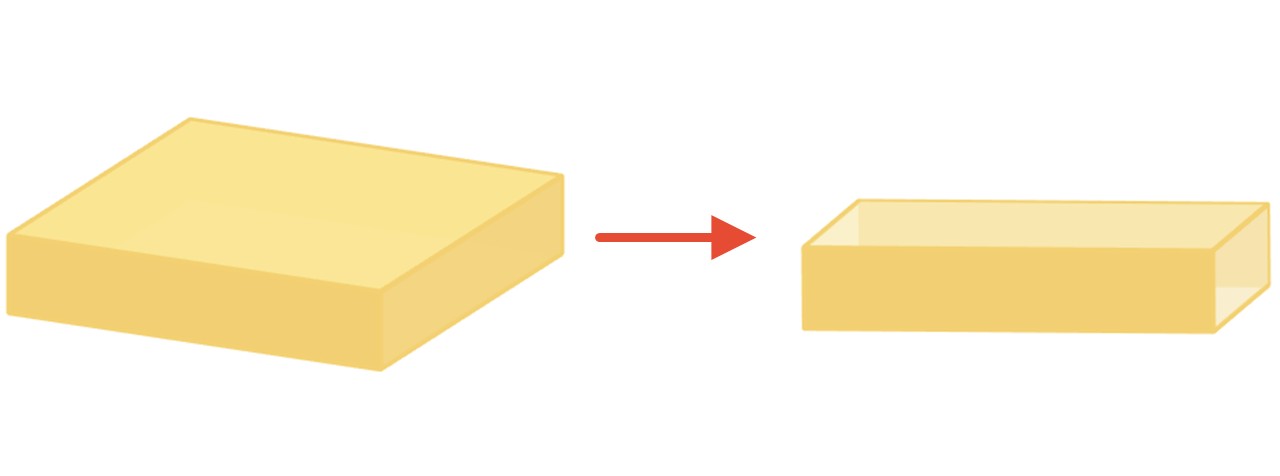

4.立体図形の比率を調整する

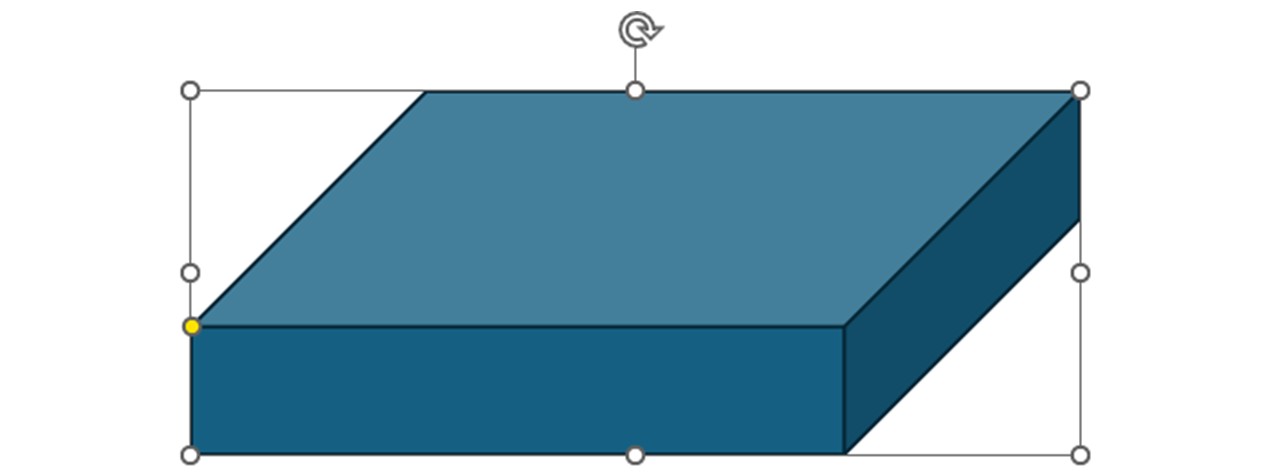

立体図形には黄色いハンドルが付いており、マウスドラッグすると立体の比率を変えられるので、必要に応じて調整しましょう。

直方体の場合は、平べったくしたり細長くしたりできます。

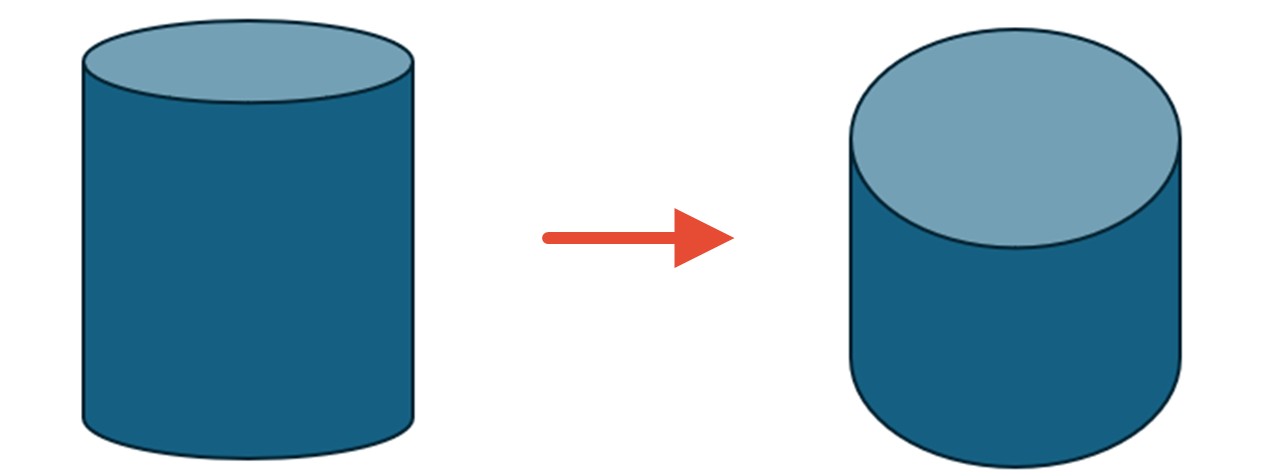

円柱の場合は角度を調整でき、真横から見た角度・上から覗き込む角度に調整可能。

白いハンドルも併せて使いながら、思い通りの形にしていきましょう。

5.線や配色を調整して完成

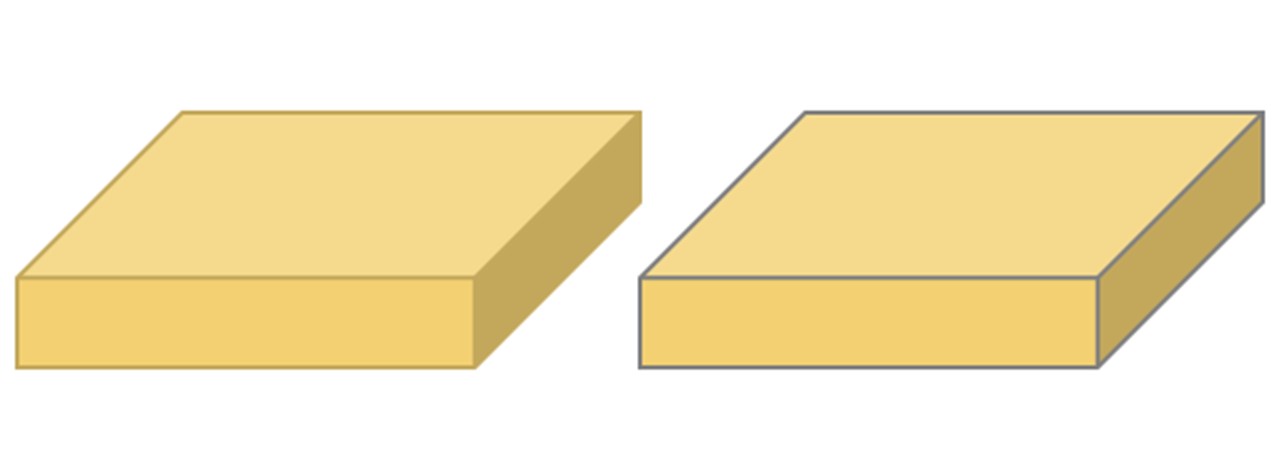

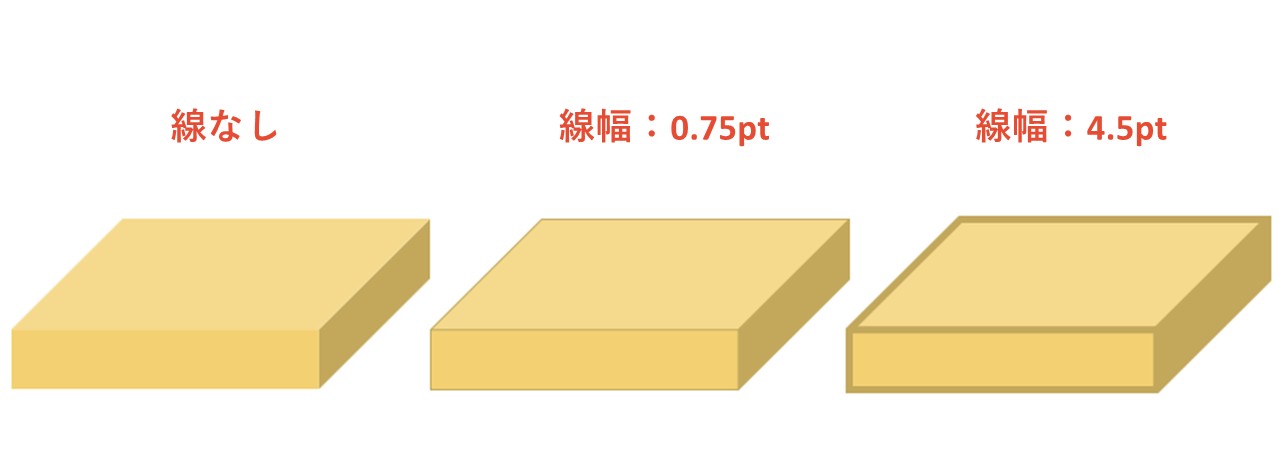

あとはデザインを整えて完成ですが、立体図形は線のデザインで雰囲気が大きく変えられます。

線の色は黒よりも、塗りの色と同系色を選び、一番暗い面の色と同じ、またはもう少し暗い色にしてあげるのがお勧め。

黒の代わりにグレーを使うのも一案です。

また、線の太さや有無もイメージを大きく変え、線なしにすれば、フラットですっきりしたデザインになり、ゴテゴテした感じがありません。

細めの線はシャープな印象に、太めの線はイラストチックでポップな印象になります。

パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法

パワーポイントには3D機能があり、図形機能で作る方法との違いとして次のような点があります。

| 様々な形の立体図形が作れる | 3D機能は平面図形から立体図形を作るため、図形機能で選べる図形はすべて立体にできます。作れる形がたくさんあり、表現の幅も広がりそうですね。 |

|---|---|

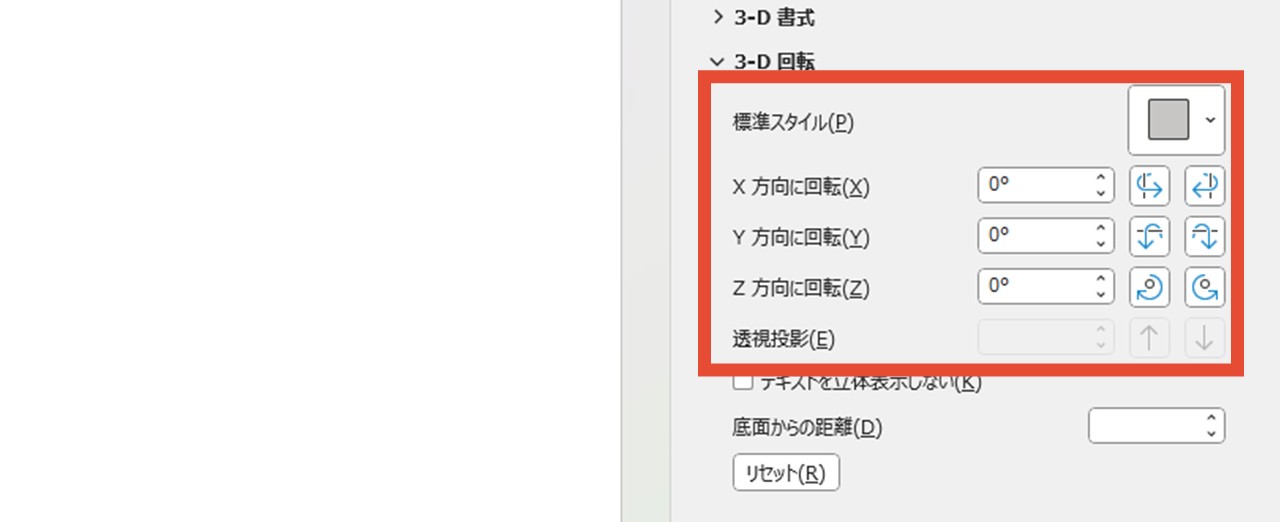

| 様々な角度の立体図形を作れる | 様々な方向へ0.1°単位で角度調整できます。XYZの三方向へ回転させられるほか、近くのものを大きく、遠くのものは小さく見せられる透視投影(パース)の調整も可能です。 |

| 質感や光源を変えられる | 図形の表面は光の影響を受けるようになっており、11種類の質感と15種類の光源が選べます。 |

| 面取り機能がある | 3D機能の面取りとは、図形の角を削って滑らかにすること。より柔らかな印象を持たせられます。 |

ただし調整できる項目が増える分、操作に慣れないうちは図形機能よりも難しいので、形・角度・質感などに細かいこだわりがない場合は、図形機能で作るのがおすすめです。

直方体を例に、3D機能で立体図形を作る手順について詳しく見ていきましょう。

- 「挿入」をクリック

- 「図形」をクリックして「正方形/長方形」を選択

- スライド上でマウスドラッグして四角形を作る

- 図形を右クリックして「図形の書式設定」を選択

- 「図形のオプション」の「塗りつぶしと線」をクリック

- 「塗りつぶし」で配色を設定

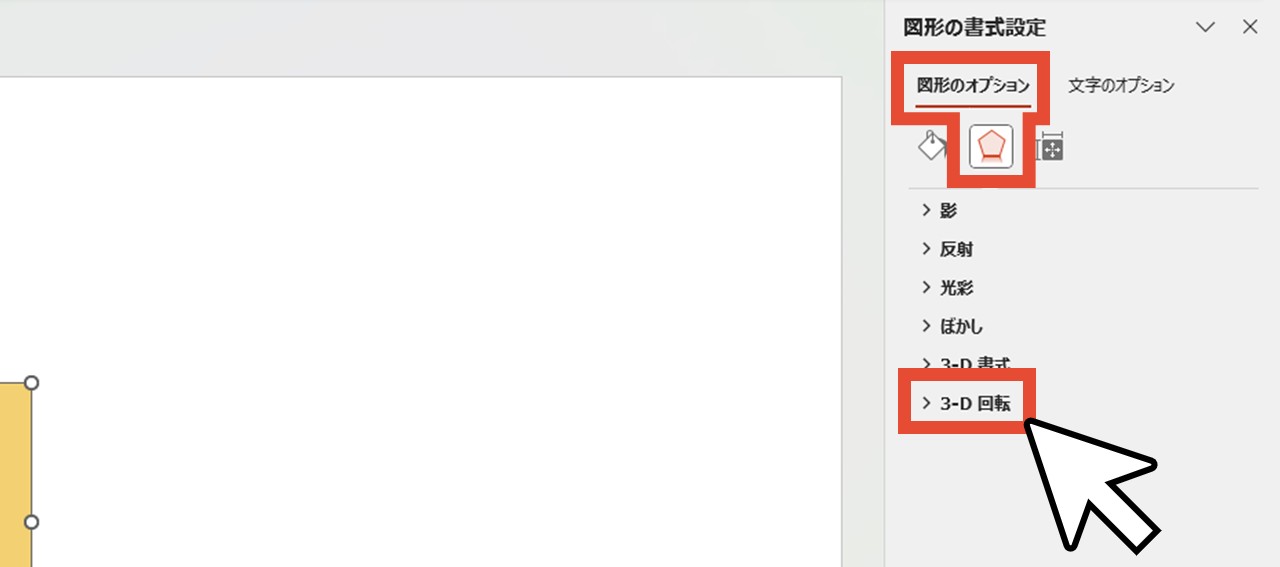

- 「効果」の「3-D回転」をクリック

- 「標準スタイル」で角度を選択

- 「3-D書式」をクリック

- 「奥行き」のサイズを調整

- 「質感」「光源」を調整

- 「輪郭」を調整

- 「奥行き」の色を設定

- 微調整して完成

1.「挿入」をクリック

「挿入」をクリックします。

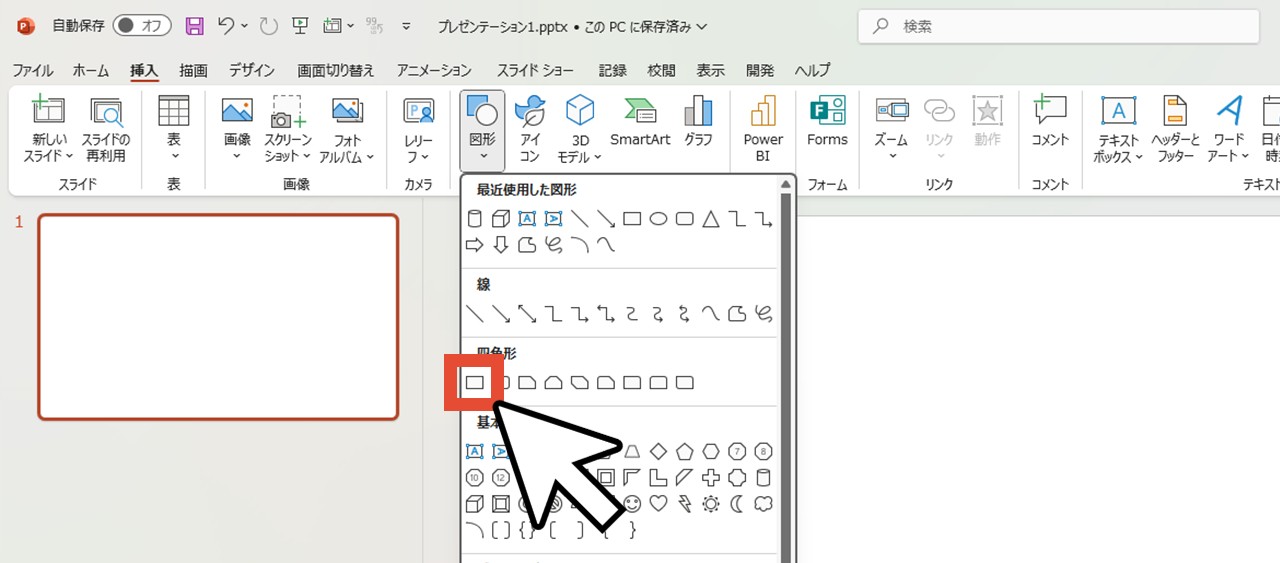

2.「図形」をクリックして「正方形/長方形」を選択

「図形」をクリックして図形の一覧を開き、作りたい立体図形の元となる図形を選びましょう。

今回は直方体を作るので「正方形/長方形」を選びます。

3.スライド上でマウスドラッグして四角形を作る

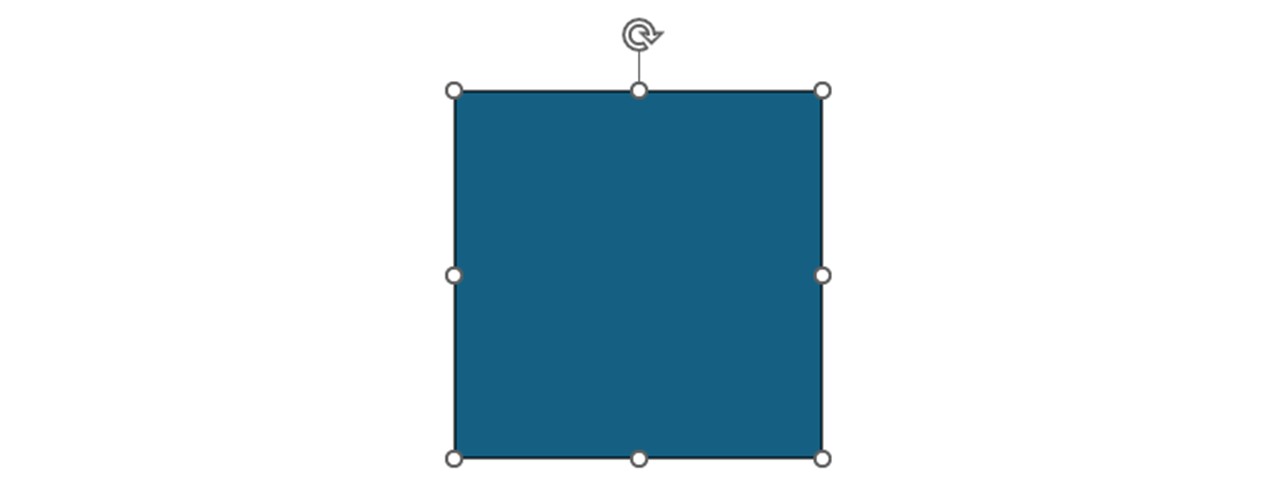

スライド上でマウスドラッグして、四角形を作りましょう。

Shiftを押しながらマウスドラッグすれば正方形になります。

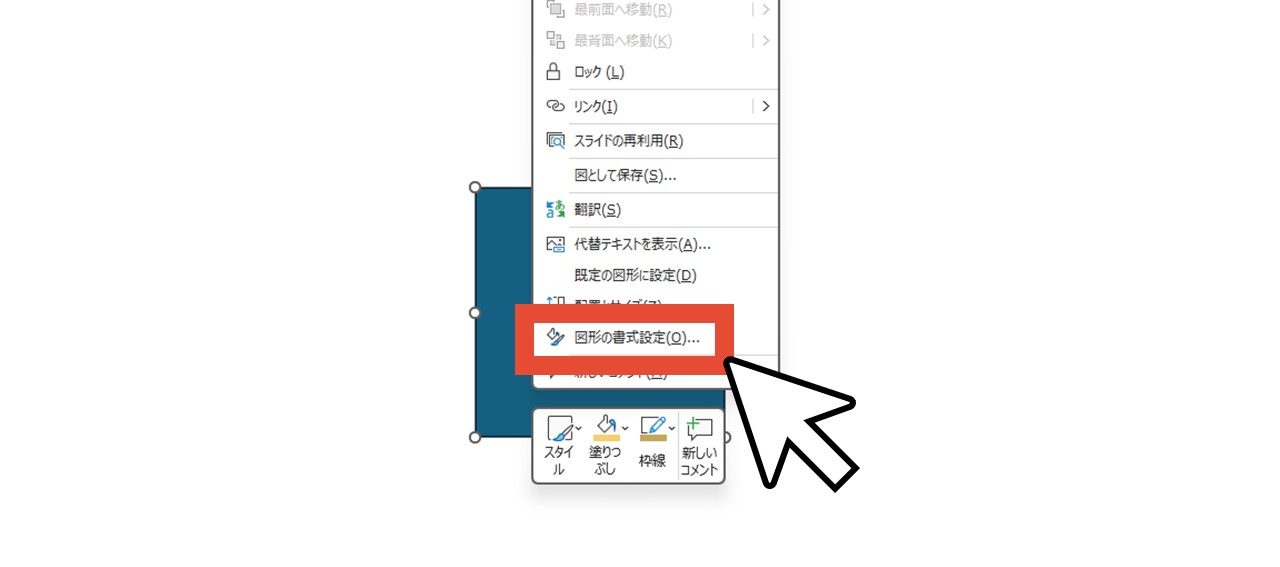

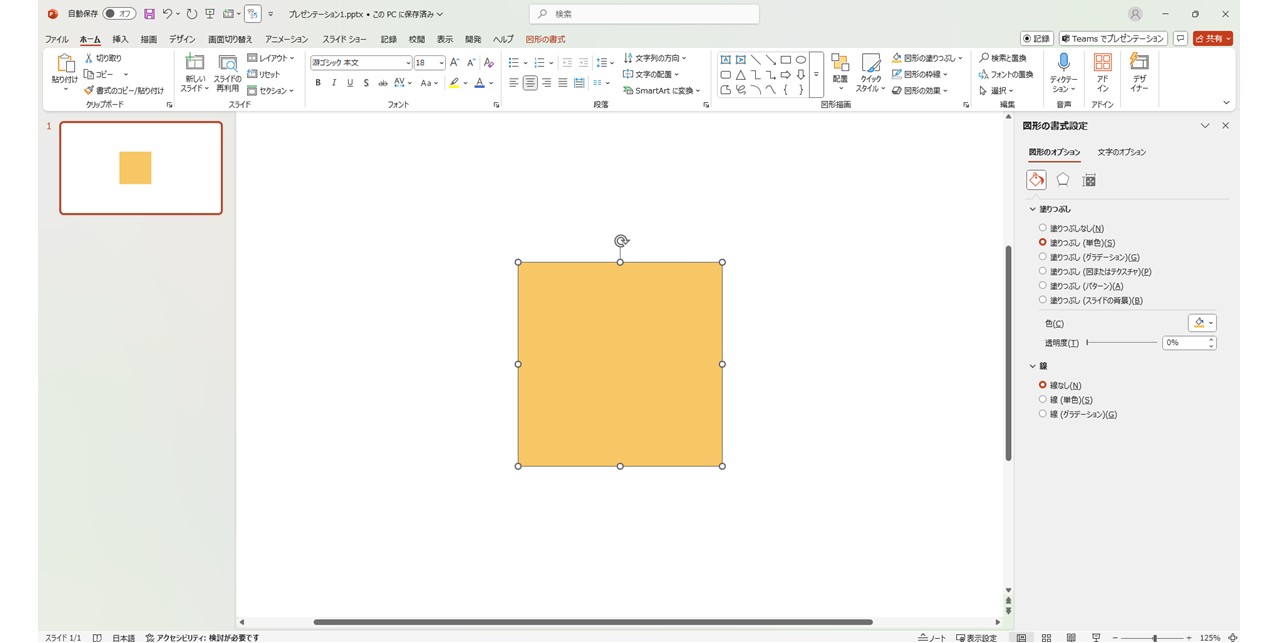

4.図形を右クリックして「図形の書式設定」を選択

図形を右クリックしてメニューを開き「図形の書式設定」を選択しましょう。

画面右側に「図形の書式設定」ウィンドウが表示されます。

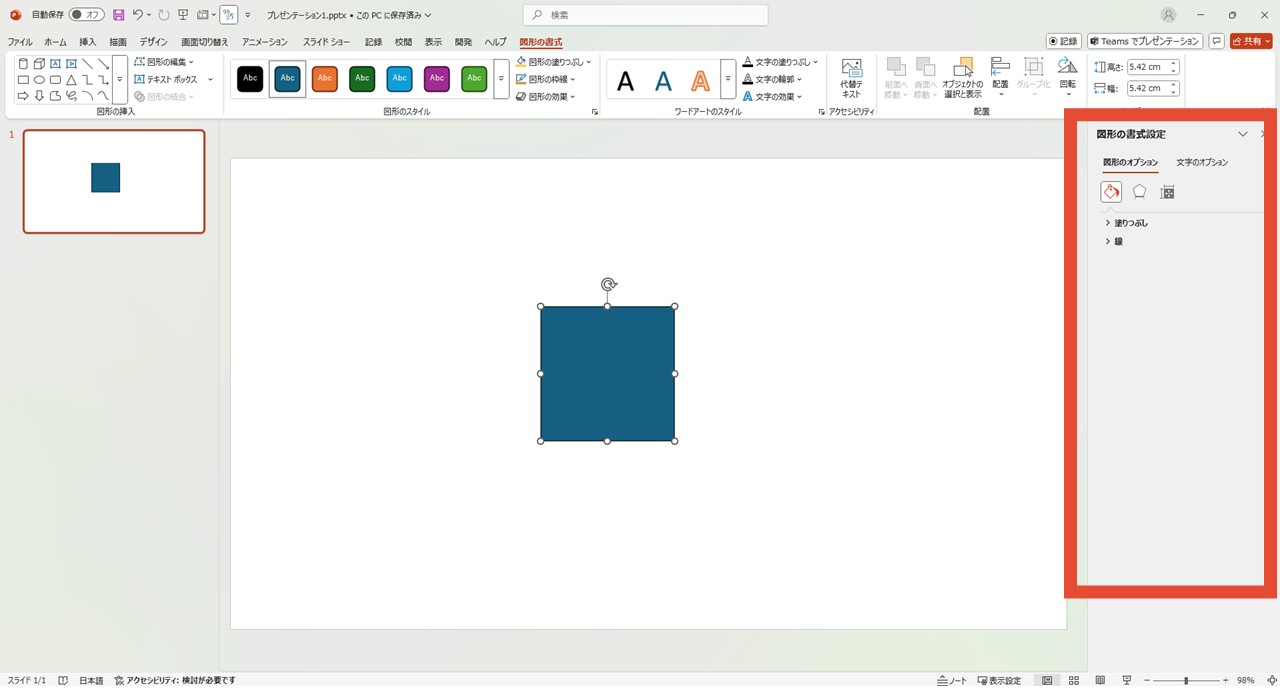

5.「図形のオプション」の「塗りつぶしと線」をクリック

「図形のオプション」のうち、一番左にある「塗りつぶしと線(バケツマーク)」をクリックします。

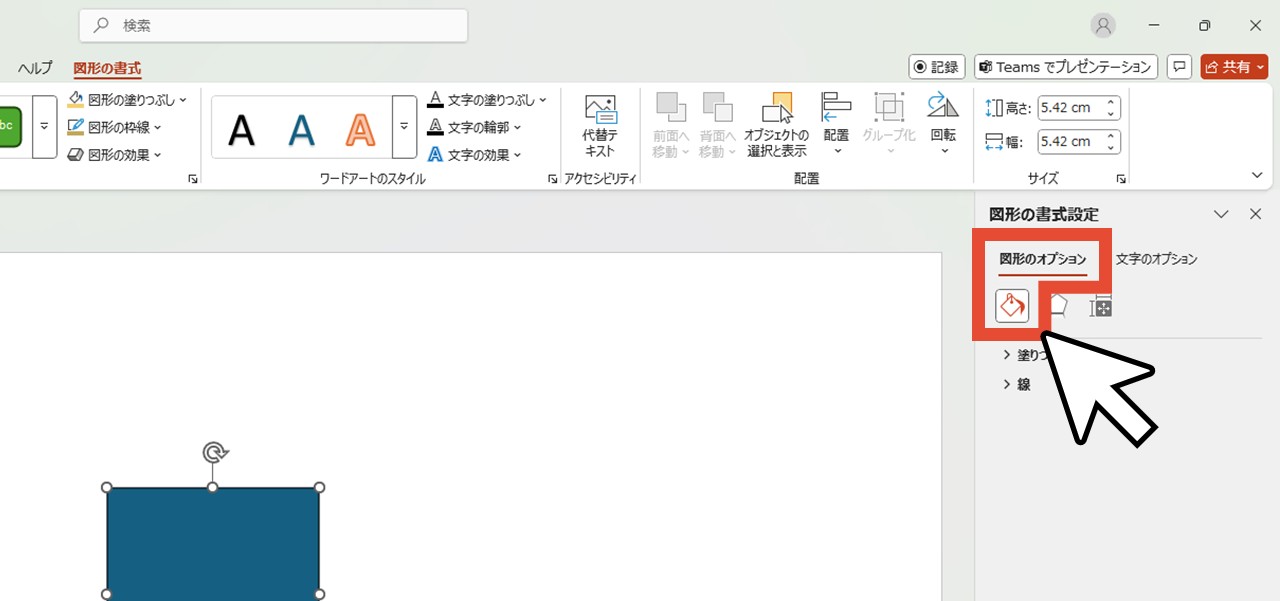

6.「塗りつぶし」で配色を設定

「塗りつぶし」で、塗りの色を選びましょう。

今回の3D機能を使った作り方は、角度調整をたくさん行う場合があり、図形の面の色が角度によって変わります。

配色設定は立体図形を作り終わってから設定してもいいですが、最初に設定しておくと、完成形の見た目を角度調整でイメージしやすくなるのでお勧めです。

また「線」は「線なし」に設定しておきましょう。

詳しくはこの先の「11.「輪郭」を調整」でお話ししています。

7.「効果」の「3-D回転」をクリック

「塗りつぶしと線(バケツマーク)」の隣にある「効果(五角形アイコン)」をクリックし、一番下にある「3-D回転」を選択して設定項目を開きます。

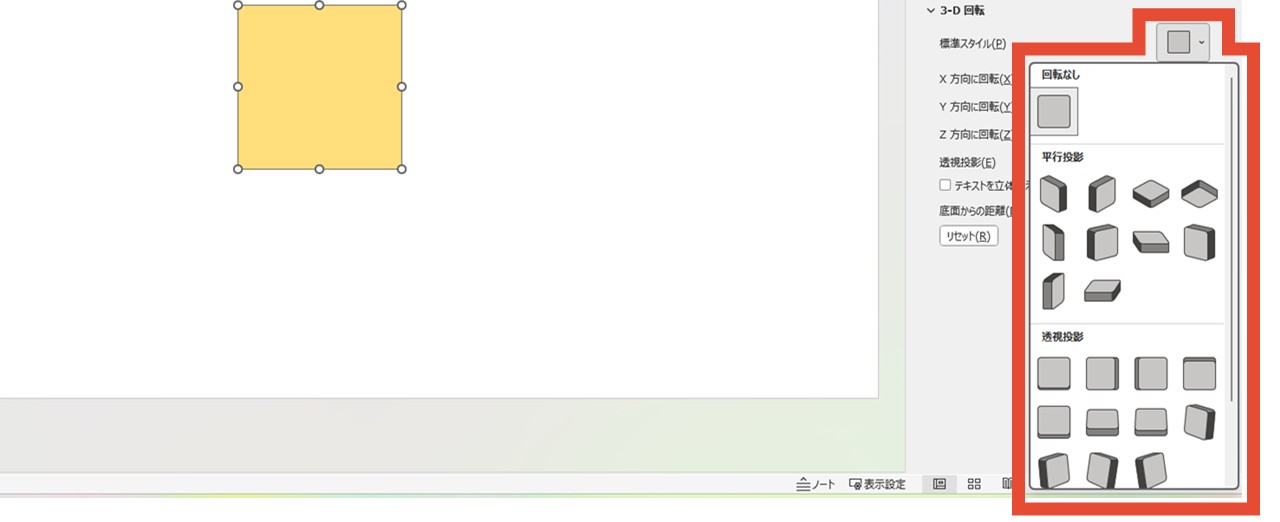

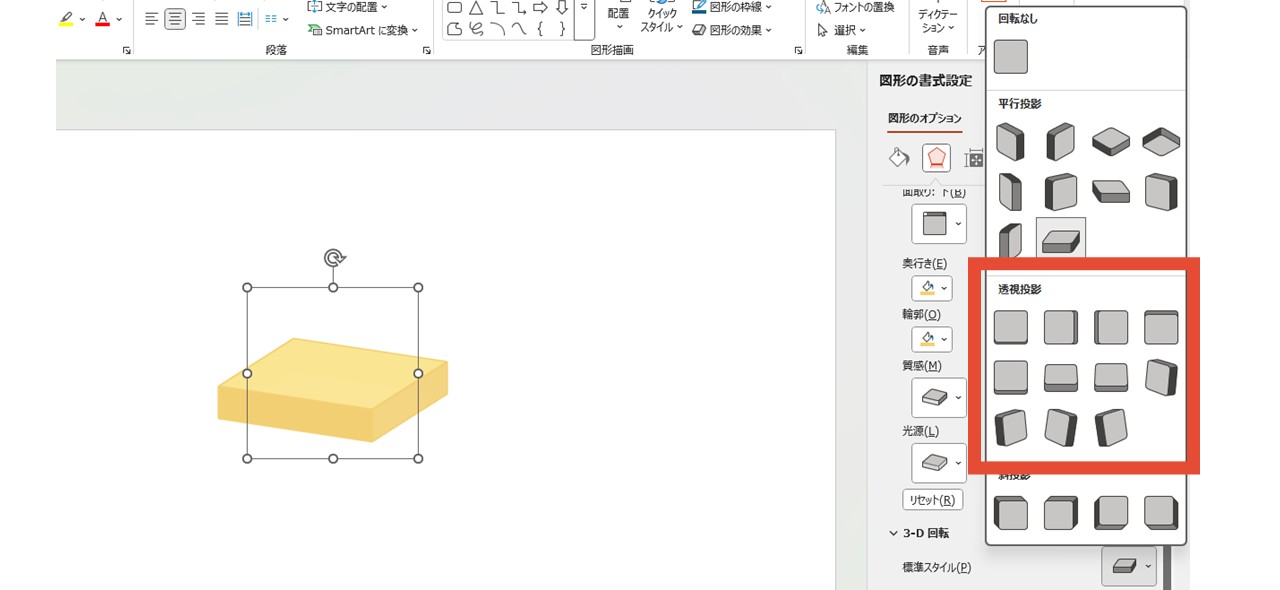

8.「標準スタイル」で角度を選択

「標準スタイル」では、立体図形にした時の角度を26種類から選べて、下の項目ではさらに0.1°単位で調整できます。

まずは「標準スタイル」で大まかな角度を選んでから、細かく調整するのがおすすめ。

今回は「平行投影」グループにある「不等角投影 2:上」を選びました。

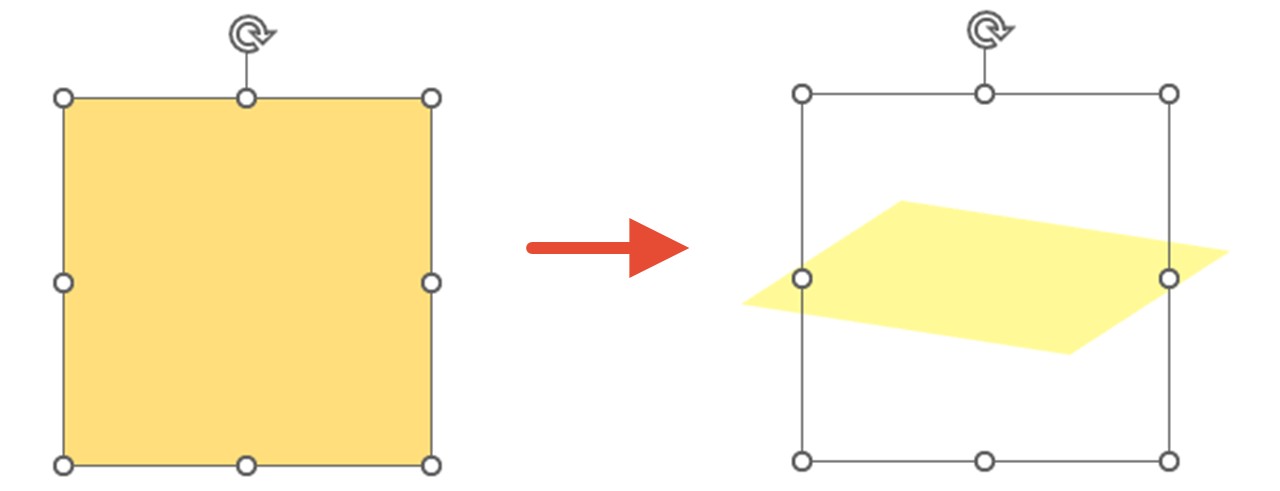

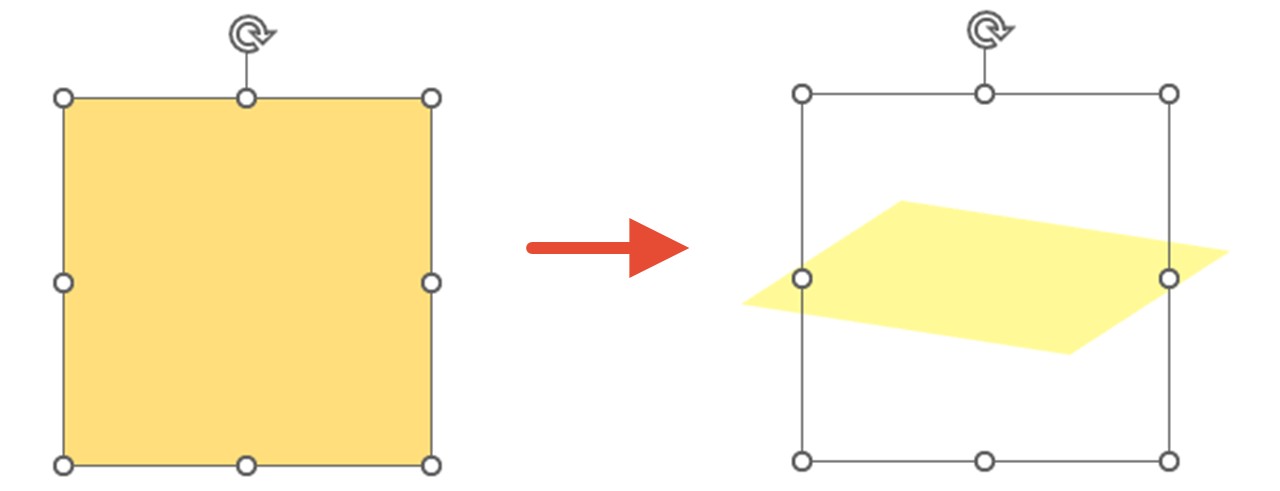

四角形がこのように変わります。

変形したのではなく「見る角度」が変わった

ここまで設定した四角形は、見た目だけで言うと形が変わっていますが、正確には見る角度が変わっているだけ。

図形を選択した時に表示されるハンドルや、それを繋ぐ線を見てみると、元の四角形のままなになっていることが分かりますね。

また、見る角度が変わったことで、図形の色も変わりました。

これから見ていただく質感や光源の設定で変わってくる項目なので、続けて見ていきましょう。

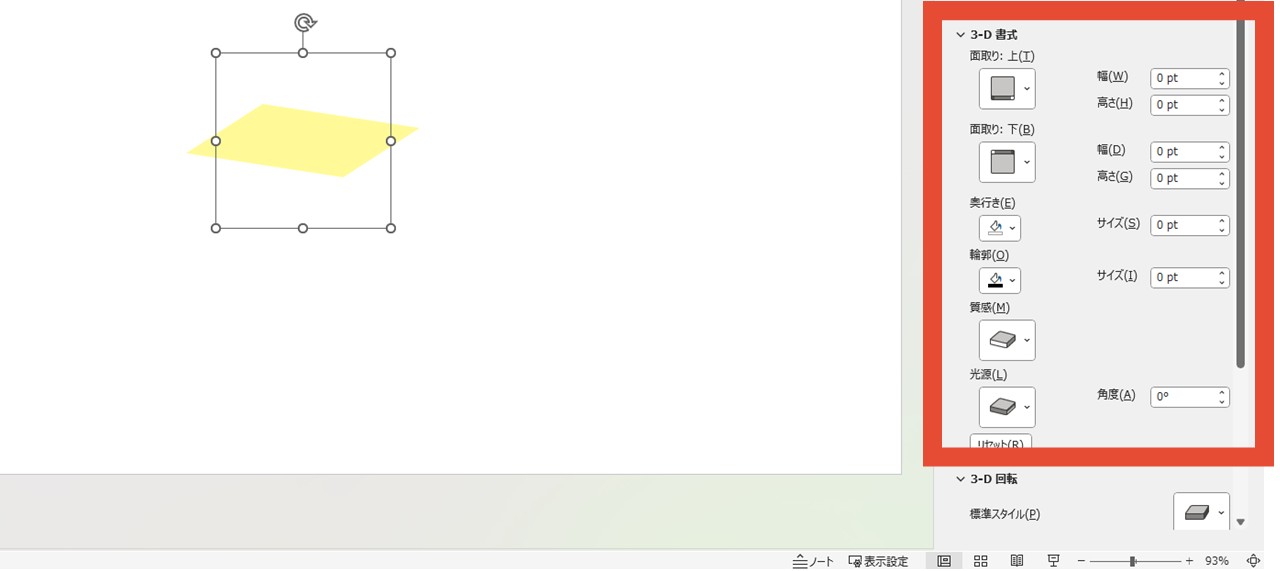

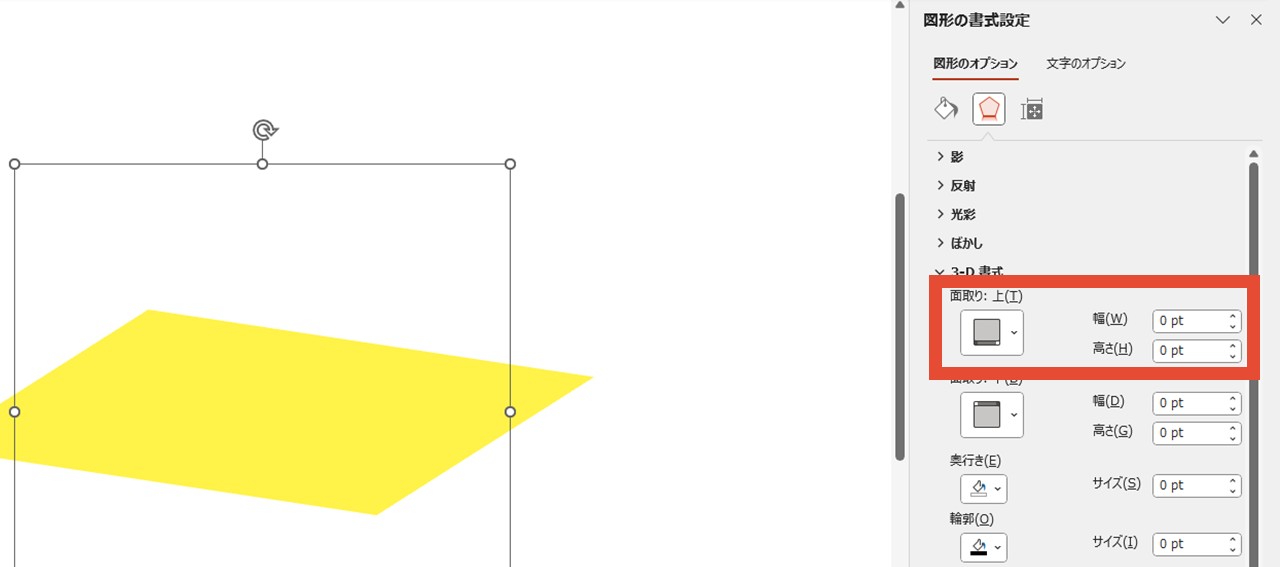

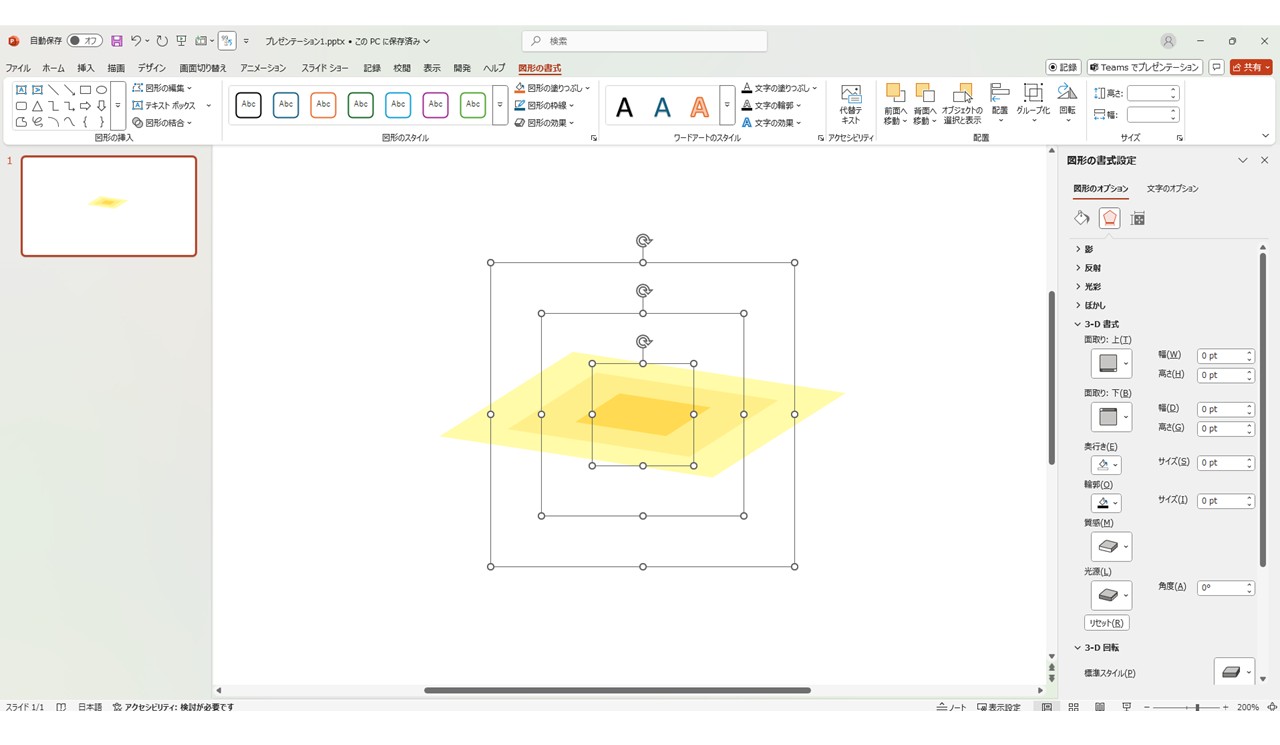

9.「3-D書式」をクリック

「3-D書式」をクリックして設定項目を開きます。

3D機能を使った立体図形の作り方では、主に「3-D書式」「3-D回転」を使うので、この2つは常に開いておきましょう。

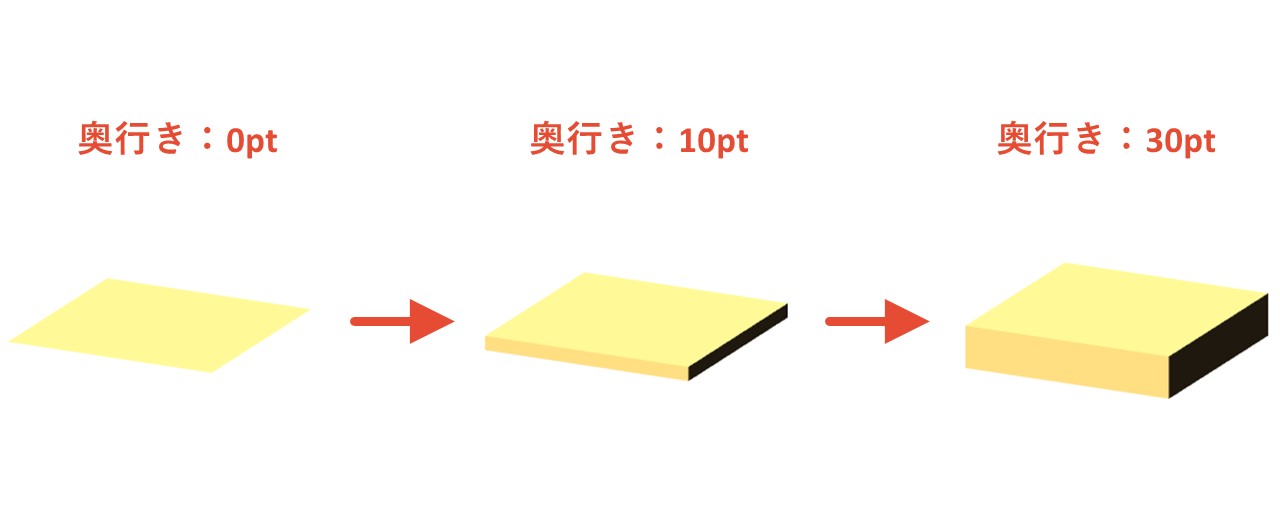

10.「奥行き」のサイズを調整

「奥行き」のサイズを調整すると図形が立体になり、20~30ptくらいで厚みが分かりやすく出てきます。

今回は30ptに設定しました。

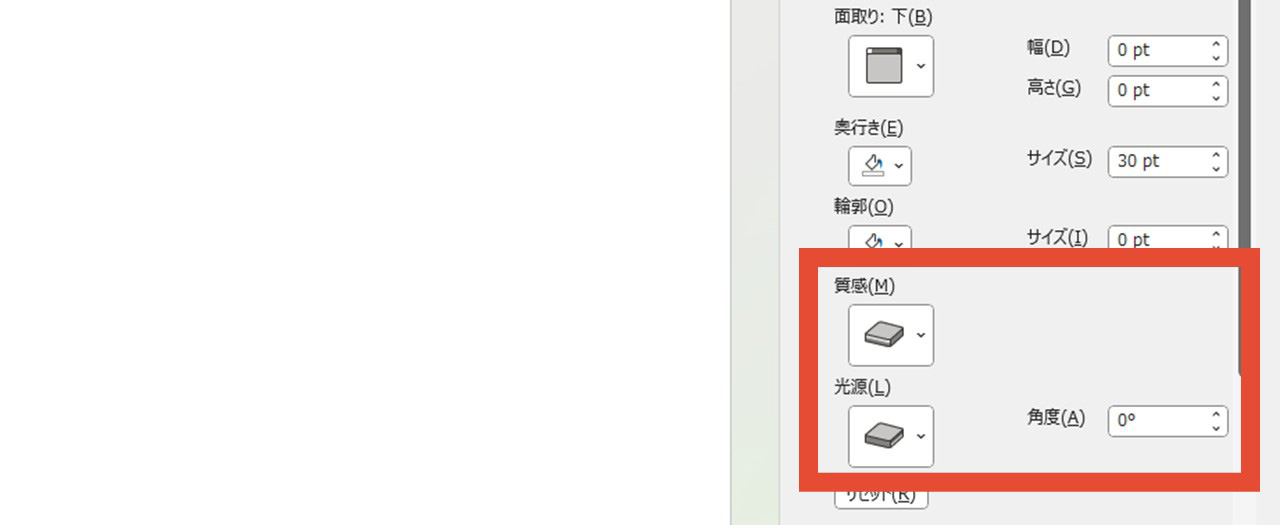

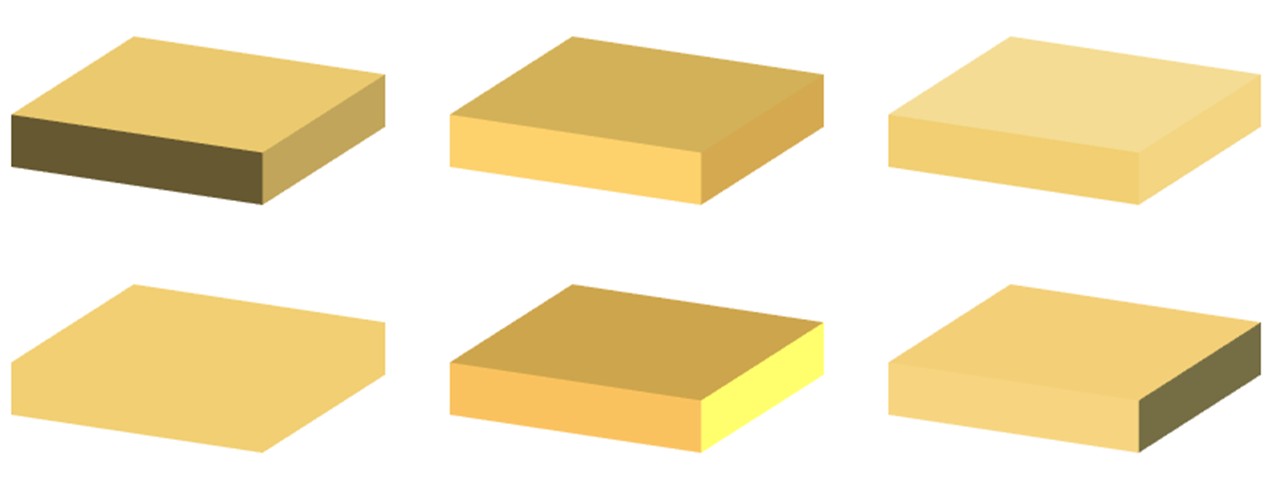

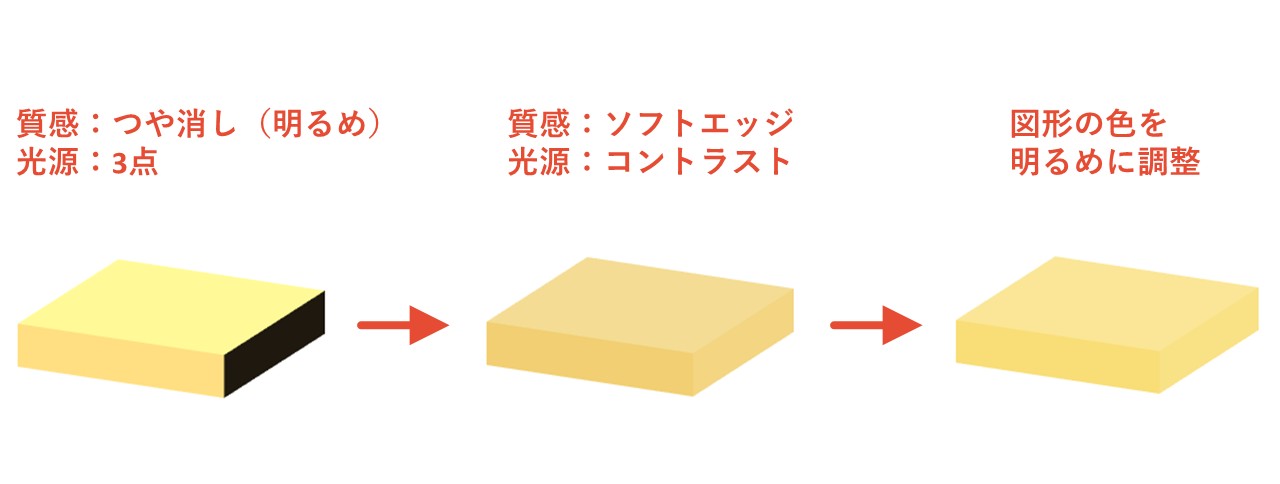

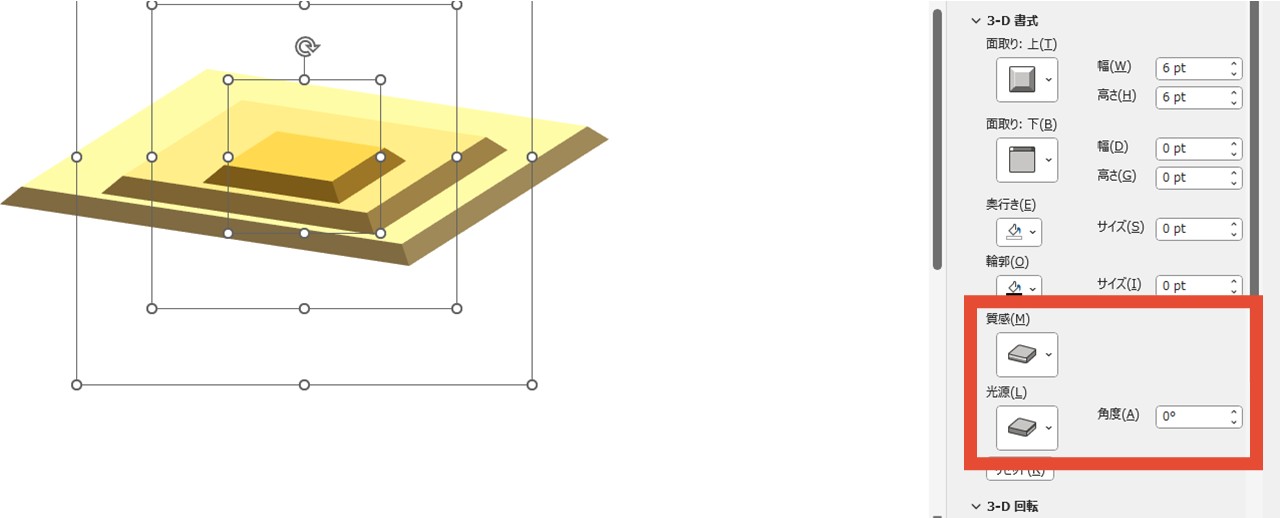

11.「質感」「光源」を調整

恐らくデフォルトで「質感」は「つや消し(明るめ)」、「光源」は「3点」になっているはずです。

「8.「標準スタイル」で角度を選択」で角度を変えた際、塗りが設定した色より明るく変わったのは、これらの設定が影響しています。

質感や光源で印象が変わるので、様々な設定を試してみて、資料のイメージに合うデザインを選びましょう。

ちなみにデザインのトレンドとしては、つやつやテカテカにしすぎると古臭く見えてしまうので、マットなデザインがお勧め。

今回の例では「質感:ソフトエッジ」「光源:コントラスト」に設定しています。

また、質感・光源によって色の見え方が大きく変わるため、ここで図形そのものの色を見直し・調整してもいいですね。

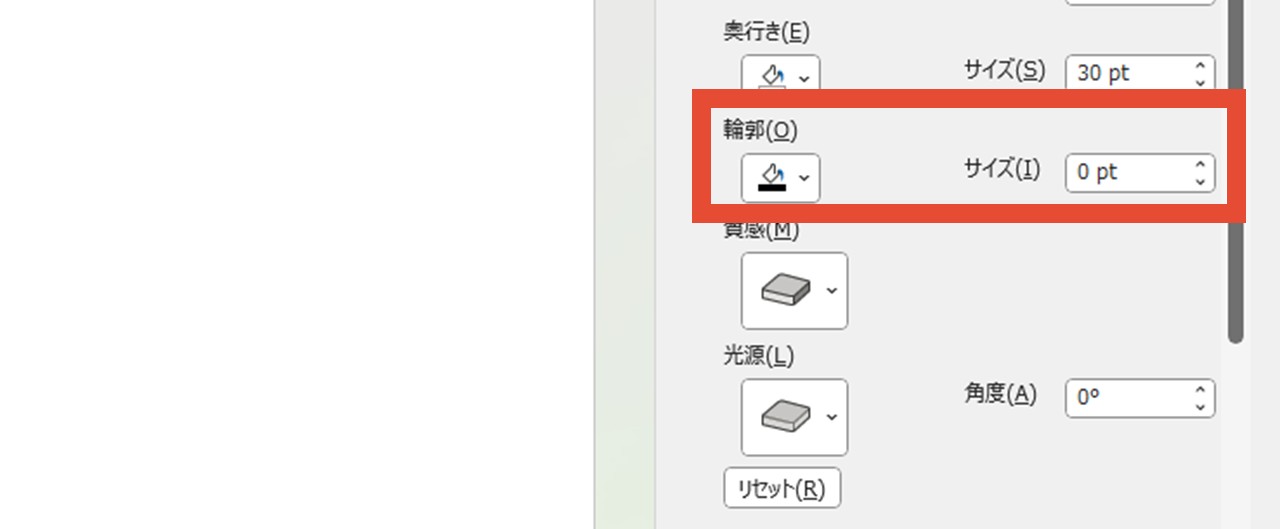

12.「輪郭」を調整

「輪郭」のサイズや色を調整すると、立体図形の辺の幅・色が変わります。

平面図形で言う「線」に当たる部分と思ってもらえると分かりやすいです。

立体図形の辺を縁取りたい場合は、ここで「輪郭」を設定しておきましょう。

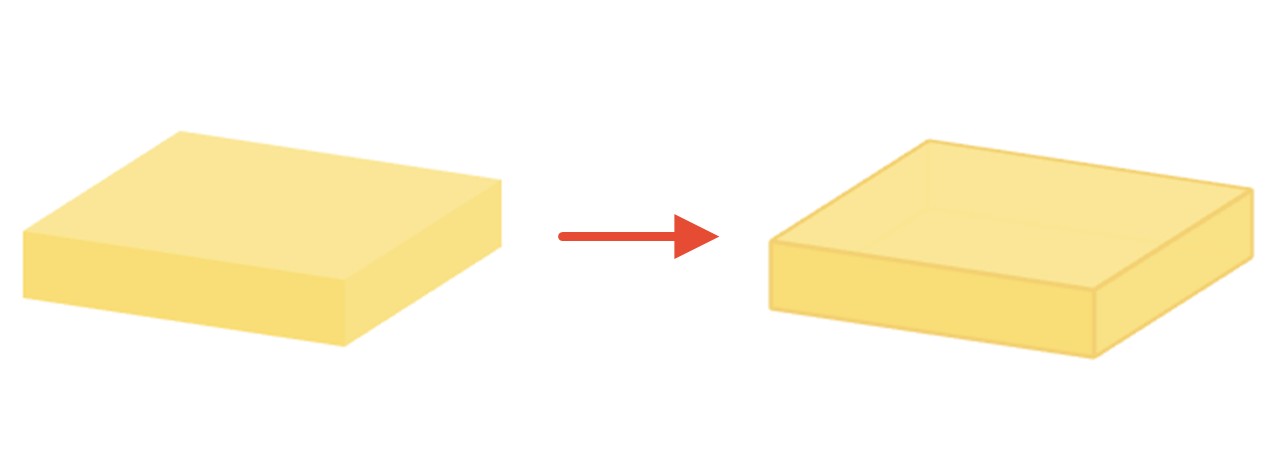

13.「奥行き」の色を設定

「奥行き」の色を設定すると「10.「奥行き」のサイズを調整」で出した厚みの部分の色を変えられます。

質感・光源の設定によってはすべての面が同じ色になり、あまり立体感が出ずのっぺりしてしまうこともあるので、元の塗りよりも少し濃い・暗い色に変えるのがお勧め。

また、一つ前で輪郭を設定した場合は、輪郭の色よりも面の色を薄くした方が綺麗に見えるので、輪郭が一番濃くなるように調整しましょう(あえて輪郭の色を薄くするデザインもあります)。

14.微調整して完成

ここまで見ていただいたように、3D機能は設定できる項目がたくさんあるので、調整してあなたのイメージに合った立体図形にしましょう。

- 線幅を変えてみる

- 奥行きのサイズや色を変えてみる

- 質感や光源を変えてみる

- 3-D回転の標準スタイルを変えてみる

- 3-D回転で各方向に回転させてみる

まだ見ていない設定項目についても、続けて見てもらえると嬉しいです。

3-D回転

作った立体図形を3-D回転で様々な角度に変えてみると、普通の面だと思っていたら、実は半透明だった、なんてこともあります。

そのため、理想の角度に調整してから、質感・光源・図形の塗りつぶしの色を再調整するとスムーズです。

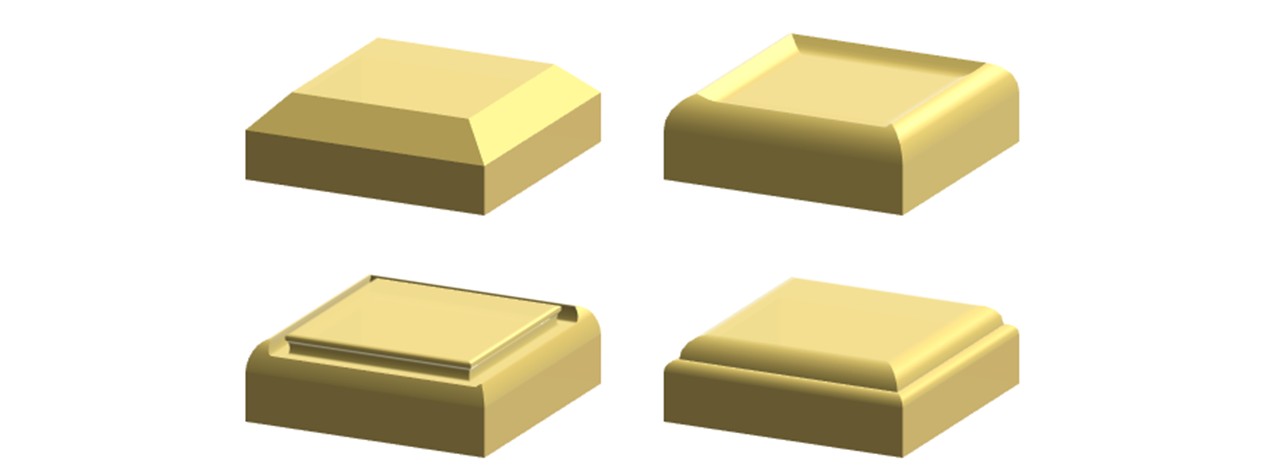

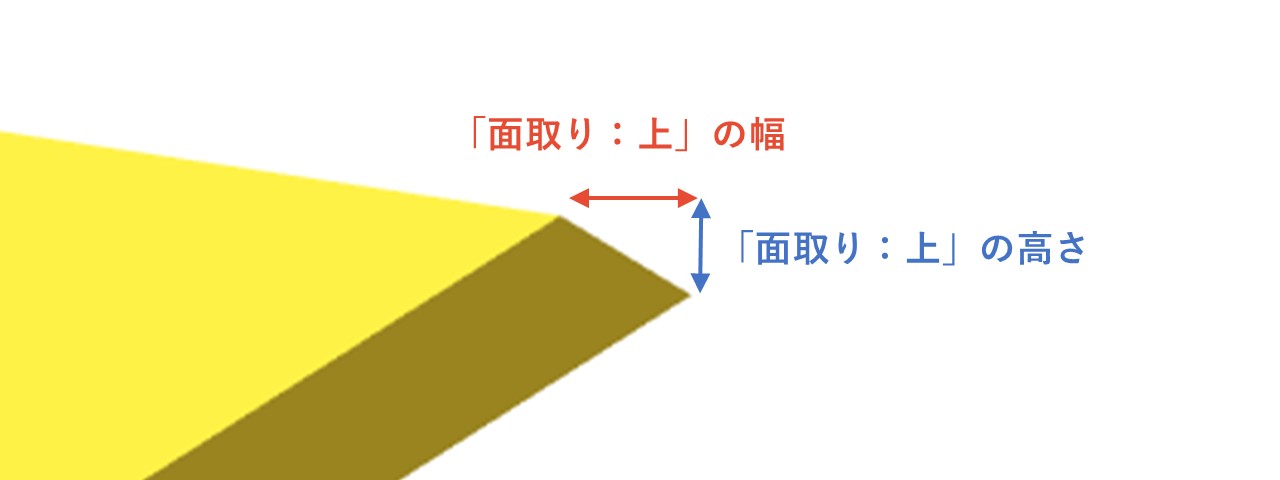

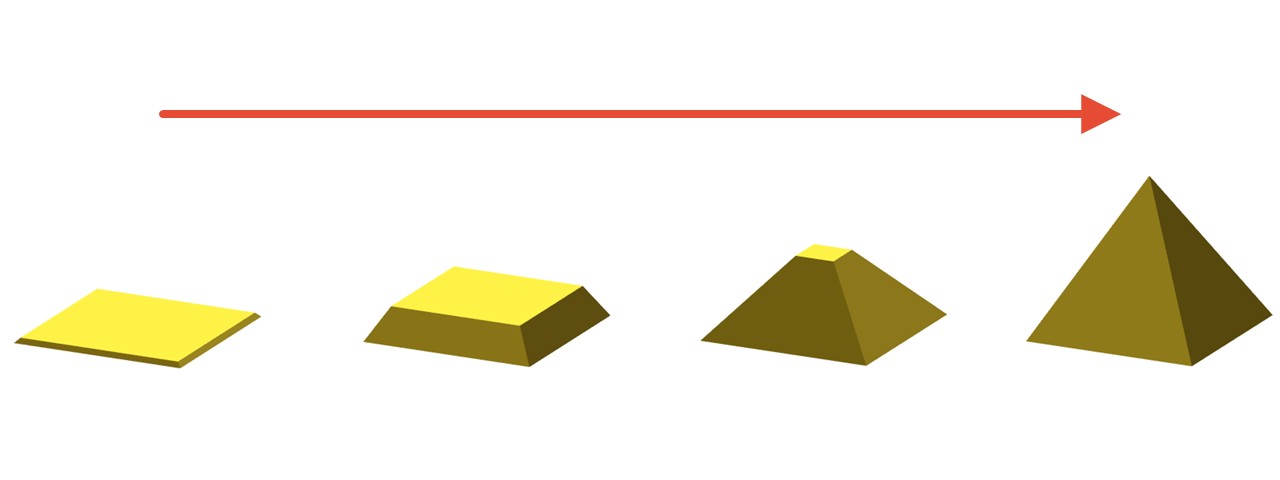

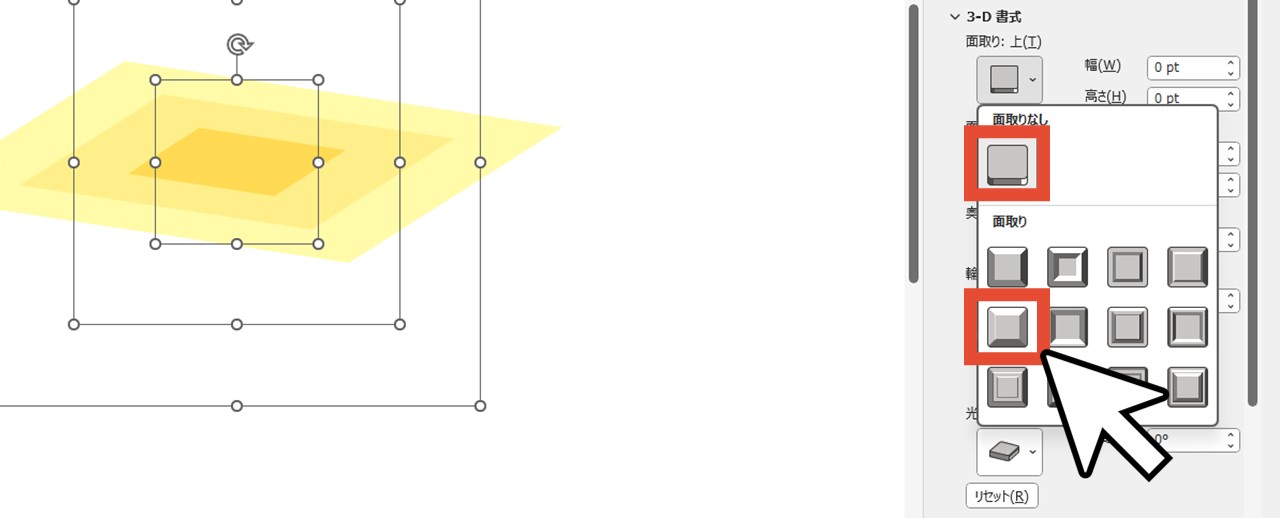

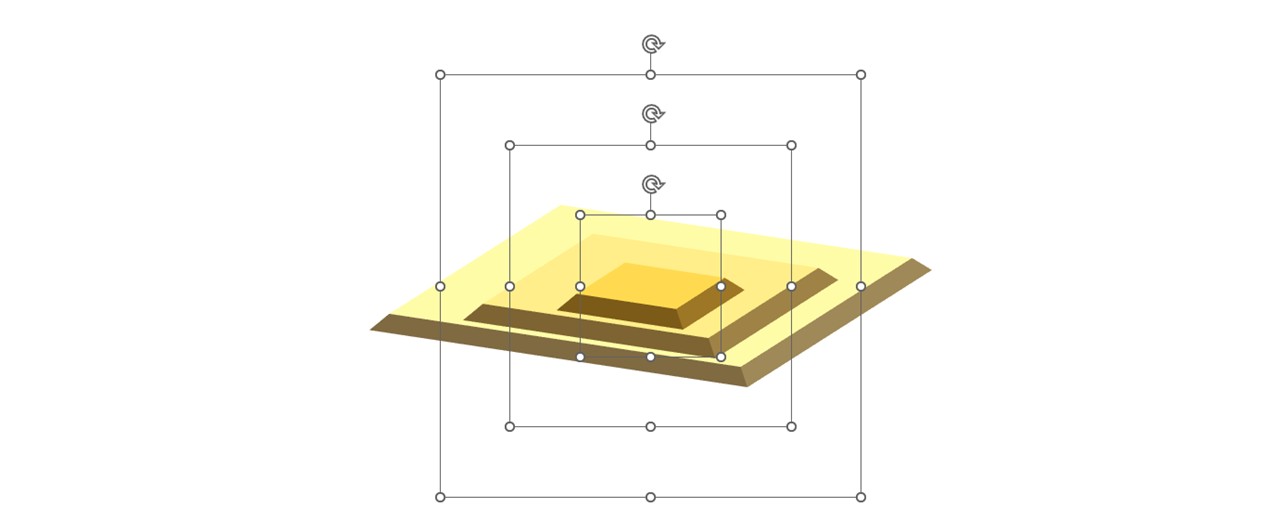

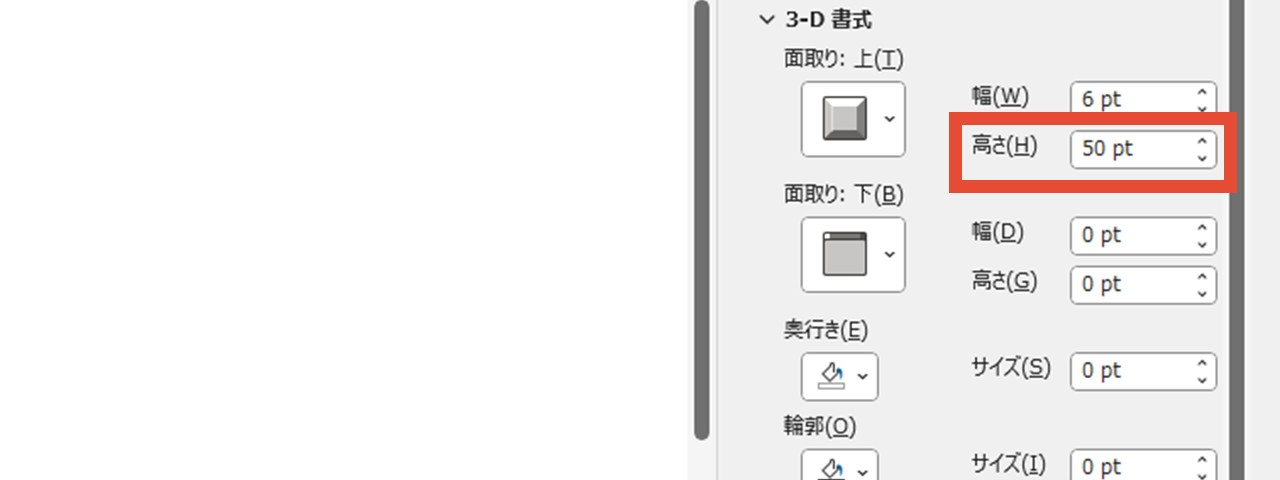

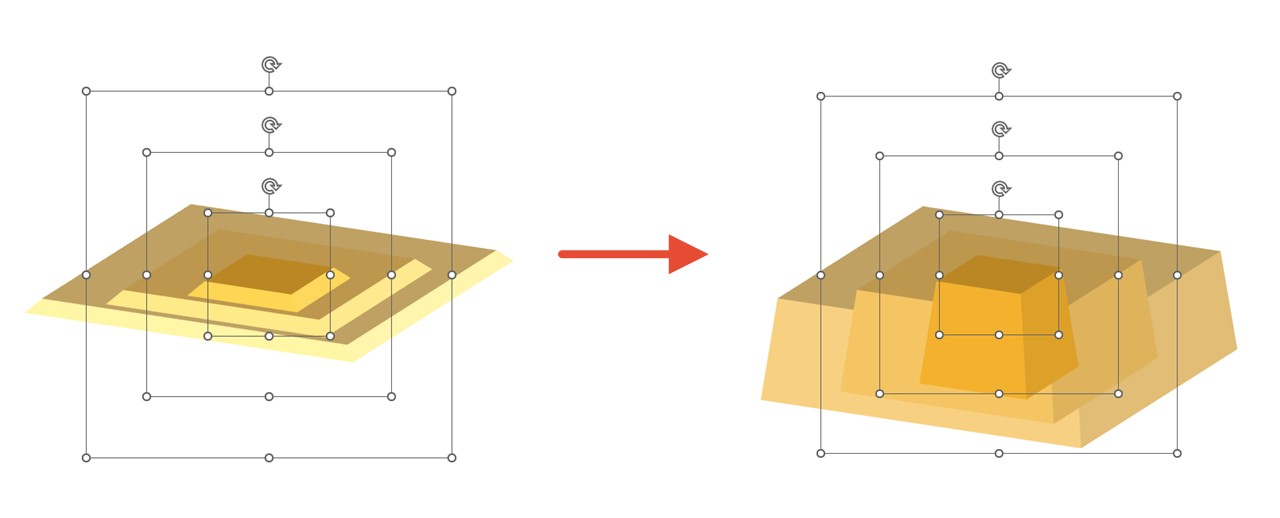

面取り

面取りは図形の上部・下部に設定でき、面取りのデザインや幅・高さを設定すると、下の画像のように変わります(面取りが分かりやすい質感・光源・色に調整しています)。

設定度合によっては元の形から大きく変わるので、必要な時だけ設定しましょう。

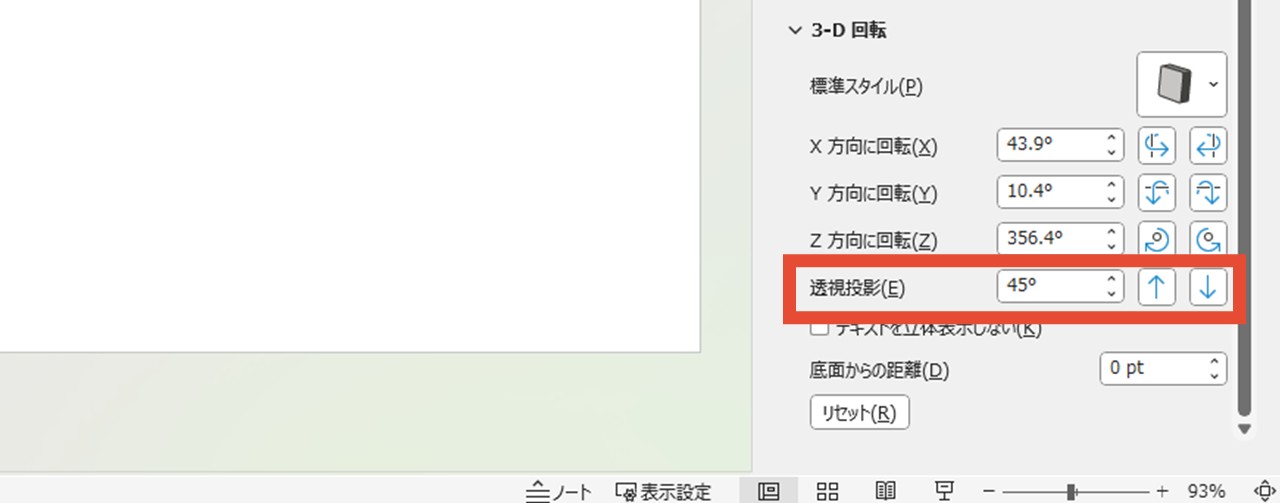

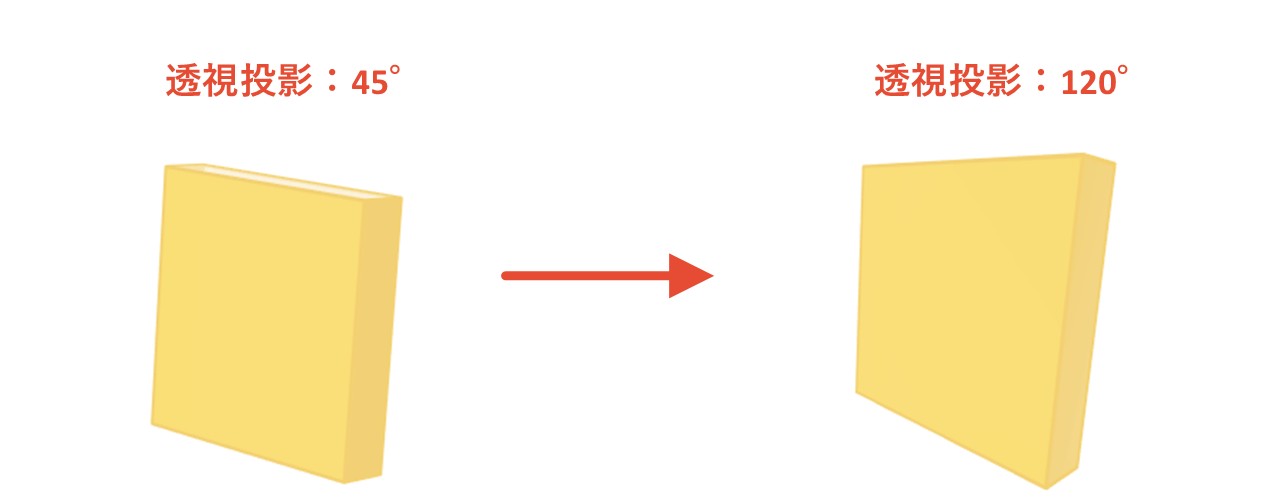

透視投影

透視投影の項目は、3-D回転の標準スタイルで「透視投影」のグループにあるスタイルを選ぶと設定できます。

近くにあるものを大きく、遠くにあるものを小さく見せられ、画面に向かって飛び出しているような立体図形になるため、迫力のある見た目にしたい場合はお勧めです(角度変更も可能)。

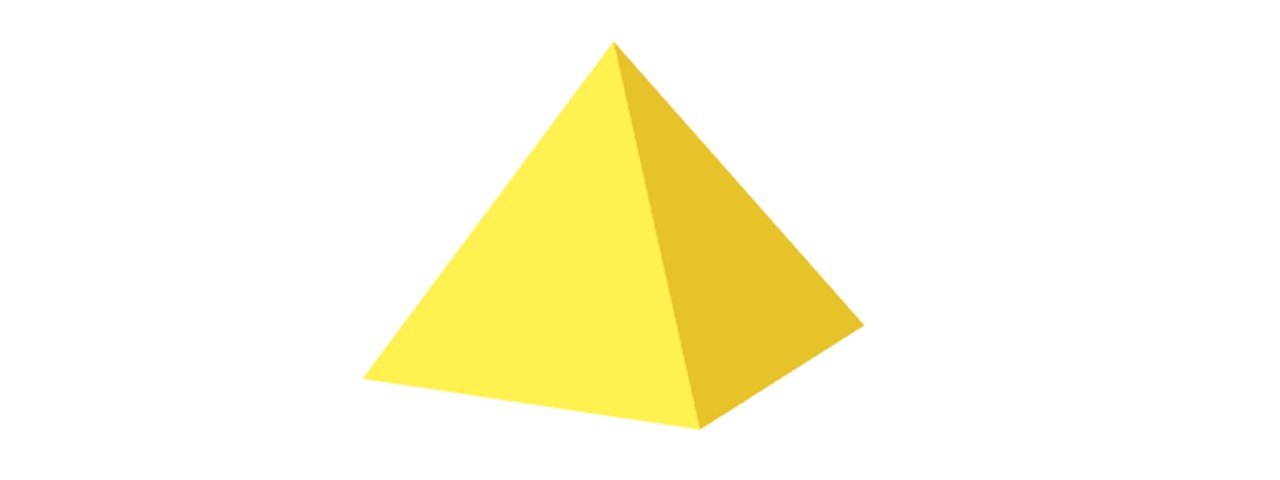

パワーポイントで四角錐を作る方法

四角錐や円錐の作り方は、途中まで「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の手順と同じです。

3D機能ならではの「面取り」を使い、図形に厚みを出す・削ることによって四角錐を作ります。

- 「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の「9.「3-D書式」をクリック」まで進める

- 「面取り:上」の一覧から「角度」をクリック

- 「面取り:上」の「幅」「高さ」を上げていく

1.「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の「9.「3-D書式」をクリック」まで進める

「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の手順を「9.「3-D書式」をクリック」まで同じように進めましょう。

ちなみに、最初に作る図形を「正方形/長方形」ではなく「円形」にして、これから見ていく作り方で進めると、円錐ができます。

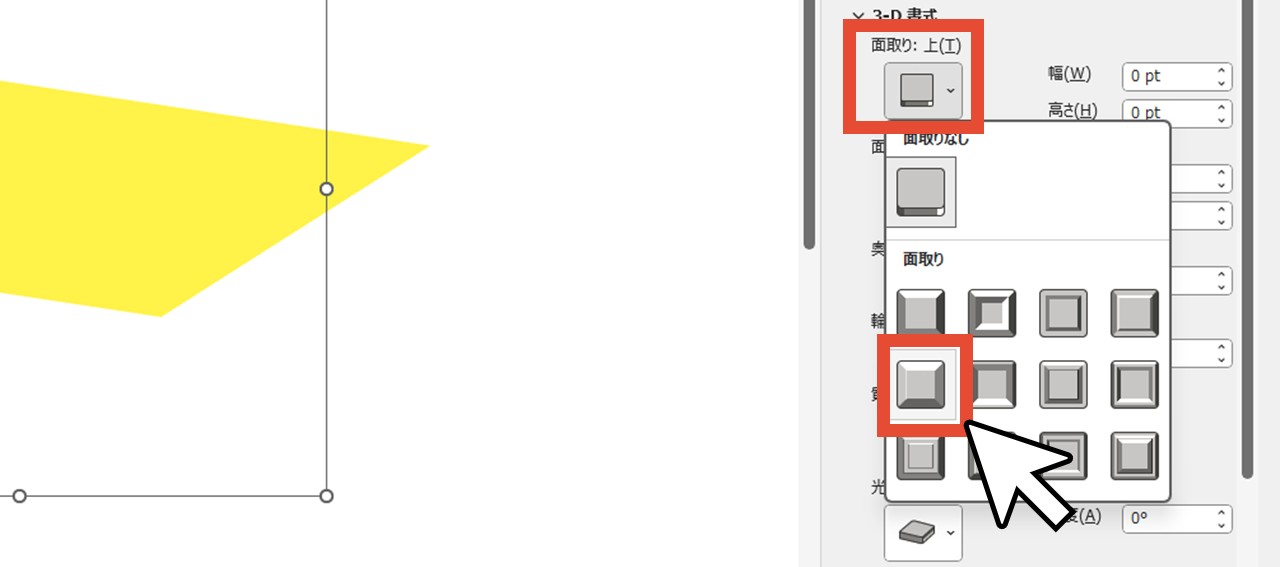

2.「面取り:上」の一覧から「角度」をクリック

「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」では、ここから「奥行き」で図形に厚みを出していきましたが、四角錐では「面取り」で厚みを出します。

「面取り:上」のボタンをクリックすると、面取り方法の一覧が開くので「角度」をクリックしましょう。

このように、立体的な薄い台形になりました。

ちなみにここで「面取り:下」の方を設定して、以降同じように進めると、逆三角形の四角錐ができます。

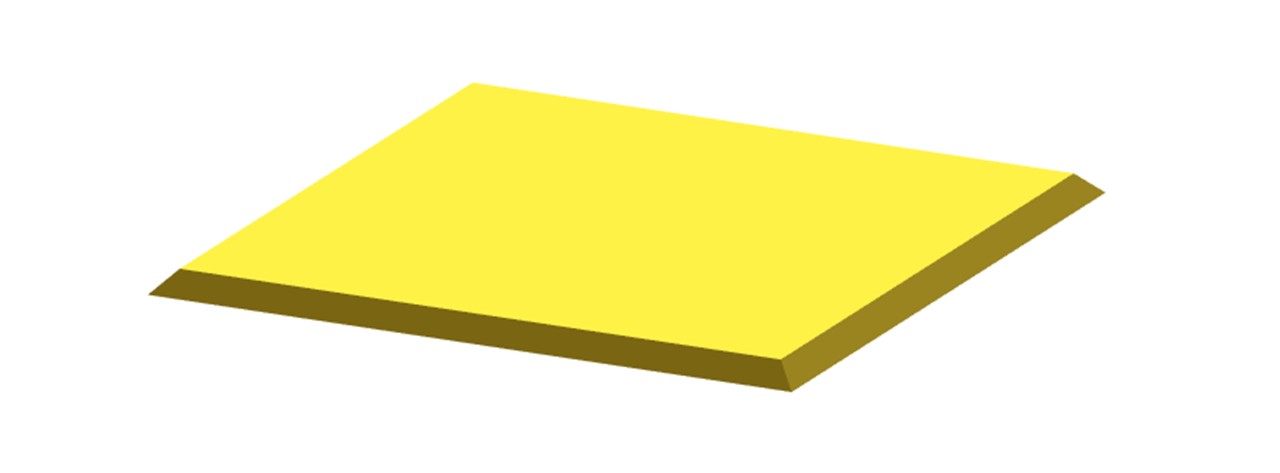

3.「面取り:上」の「幅」「高さ」を上げていく

「面取り:上」の「幅」「高さ」は、面取りの方法を設定しただけだとそれぞれ6ptになっていますが、さらに数値を上げていきましょう。

面取りの幅・高さはそれぞれ下の画像の部分を指しています。

面取りによって斜めに削られているため、幅と高さをどんどん上げていくことによって山のように尖り、四角錐になるんです。

「面取りの高さ=四角錐の高さ」になるため、サイズを調整して尖らせれば完成です。

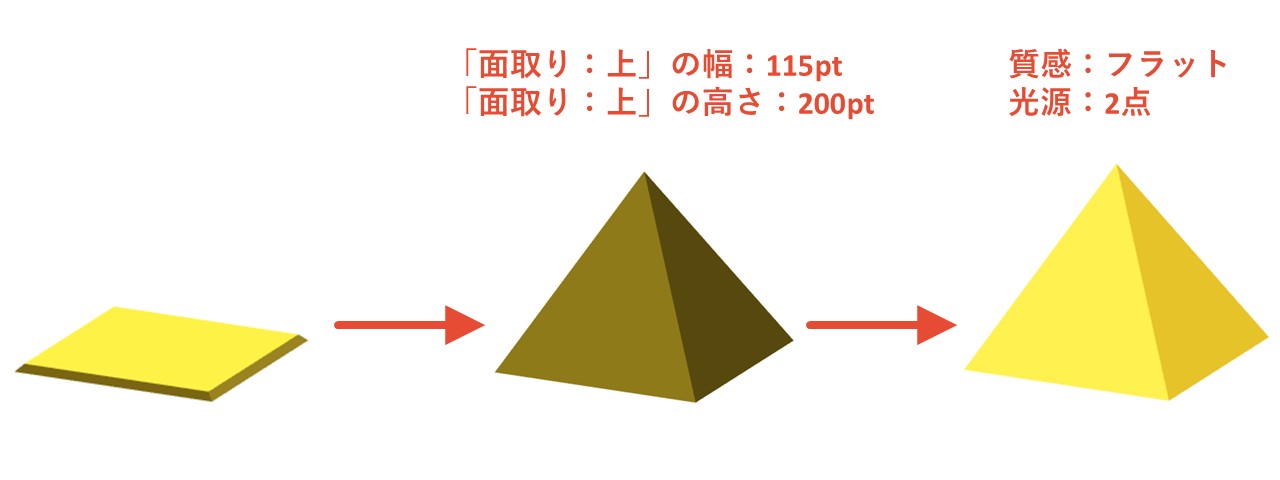

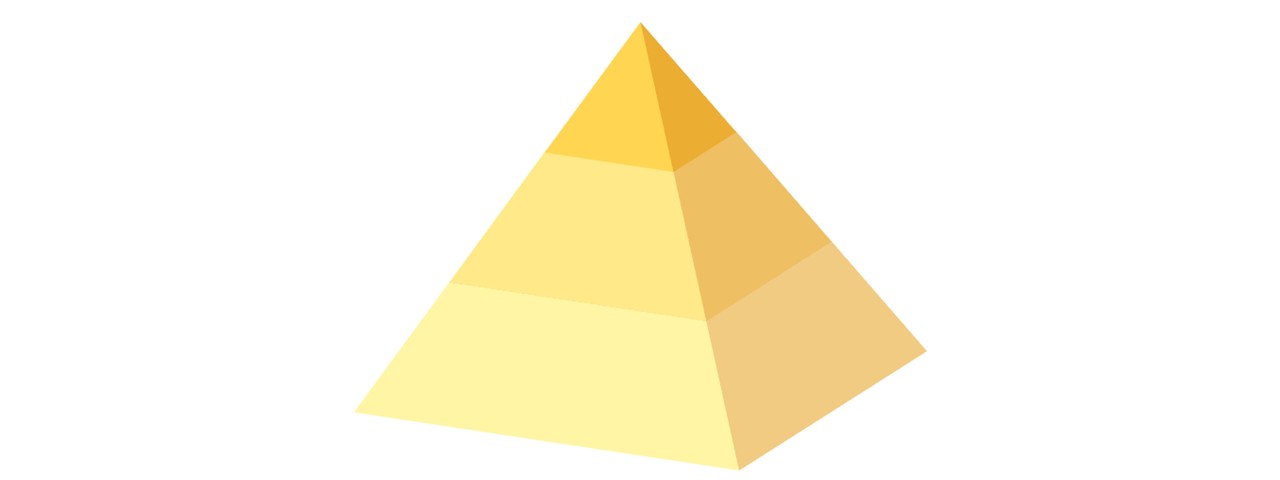

例として、次の数値で作ると下の画像の三角錐になります。

最初に作る四角形:8×8㎝

「面取り:上」の幅:115pt

「面取り:上」の高さ:200pt

また、最初に図形へ設定した色と見え方が変わっているはずなので、必要に応じて質感・光源・塗りの色を調整しましょう。

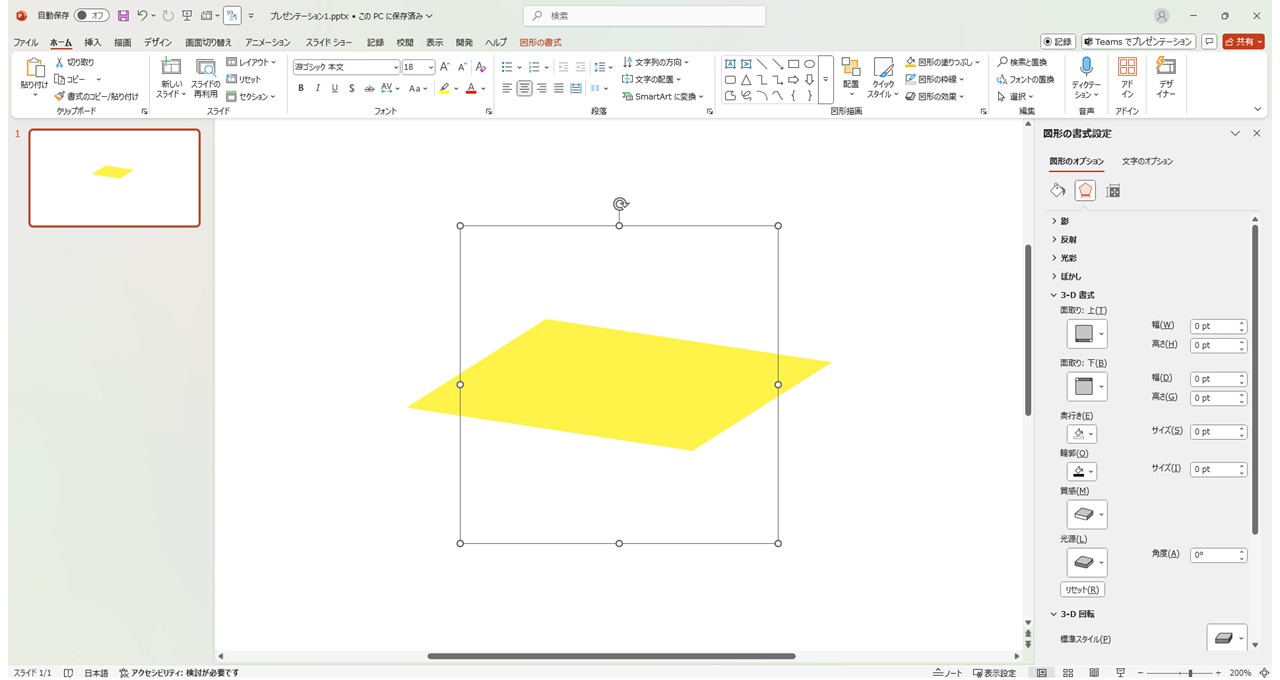

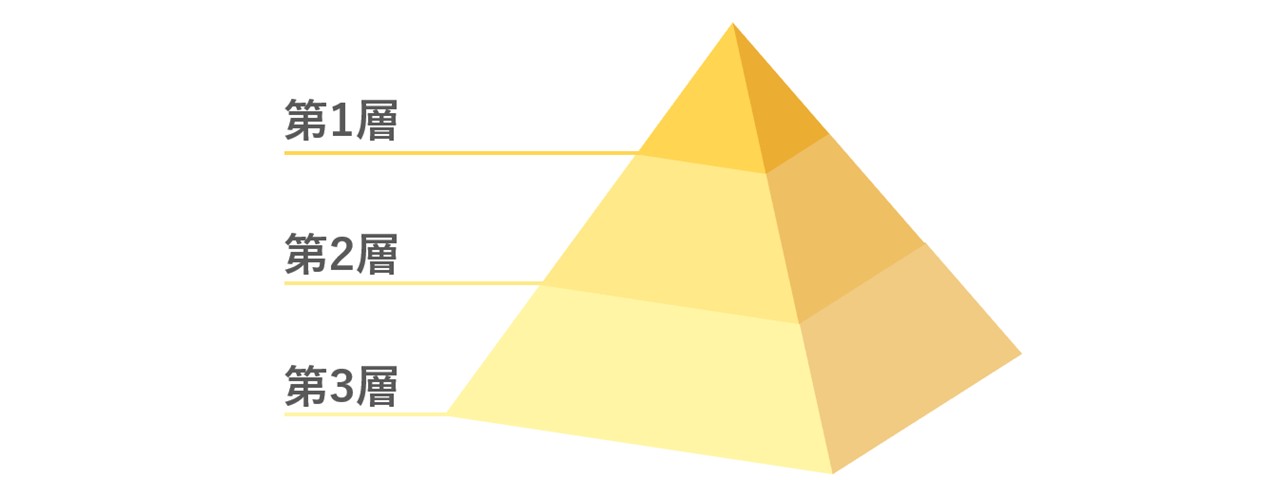

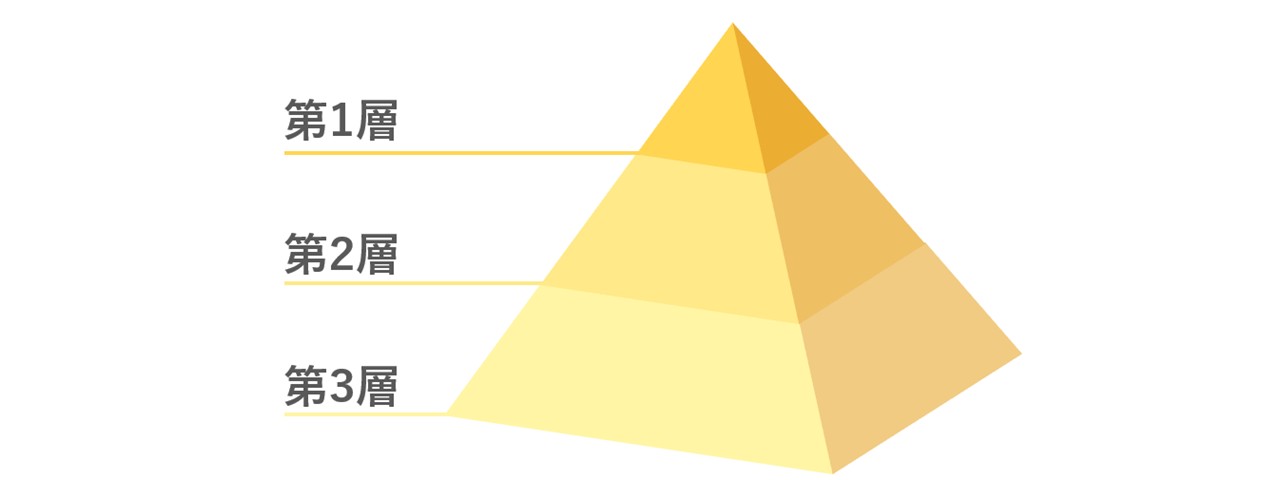

パワーポイントで立体的なピラミッド図を作る方法

四角錐は「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」を応用して作りましたが、立体的なピラミッド図を作るには、さらに「パワーポイントで四角錐を作る方法」を応用。

ピラミッド図のような分割された四角錐は、立体図形の中でも作るのが難しいと個人的に感じています(図形の問題が得意なら簡単かも)。

そのため、ひとまず手順を真似して進めていただき、何となく要領が掴めてきたら、あなたの求めるデザインにアレンジしていくのがお勧めです。

- 「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の「6.「塗りつぶし」で配色を設定」まで進める

- 四角形を選択してCtrl+Cでコピー

- ピラミッドの階層分だけCtrl+Vを押して貼り付け

- 「図形の塗りつぶし」で色分けする

- 「サイズとプロパティ」をクリックしてサイズ設定項目を開く

- 各四角形のサイズを調整する

- マウスドラッグですべての四角形を囲み選択

- 「図形の書式」をクリック

- 「配置」で「左右中央揃え」「上下中央揃え」をクリック

- 「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の7~9を進める

- 「面取り:上」の一覧から「角度」をクリック

- 「質感」「光源」を調整

- 「面取り:上」の「幅」「高さ」を設定する

- 二段目の図形だけを選択

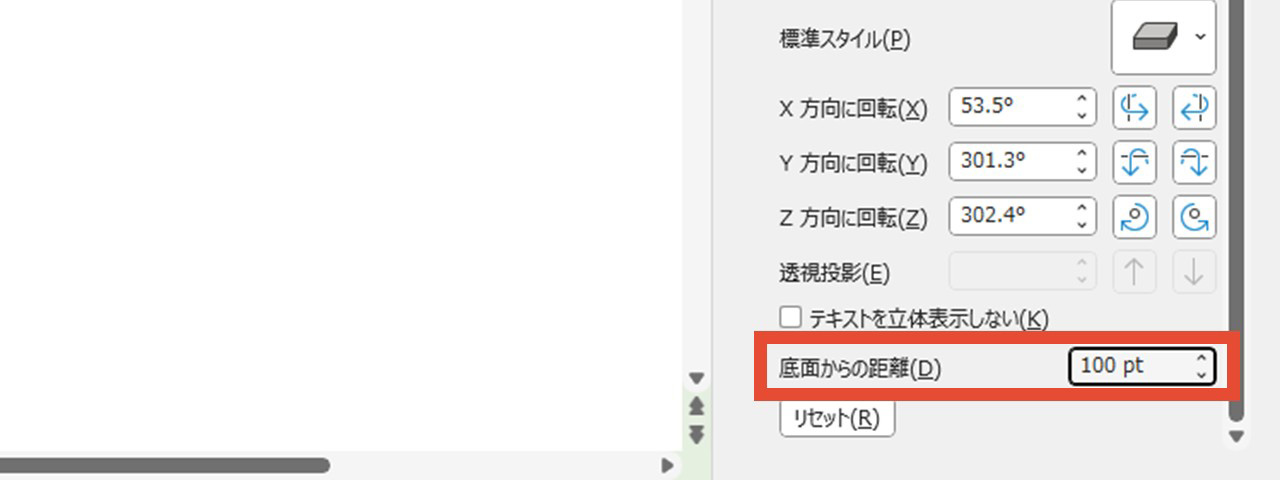

- 「3-D回転」の「底面からの距離」に「面取り:上」の「高さ」と同じ数値を入力

- 一段目の図形だけを選択

- 「3-D回転」の「底面からの距離」に「面取り:上」の「高さ」を2倍した数値を入力

- デザインを整えて完成

1.「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の「6.「塗りつぶし」で配色を設定」まで進める

「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の「6.「塗りつぶし」で配色を設定」まで、同じように進めましょう。

今回も正方形で作っていき、線は「線なし」に設定します。

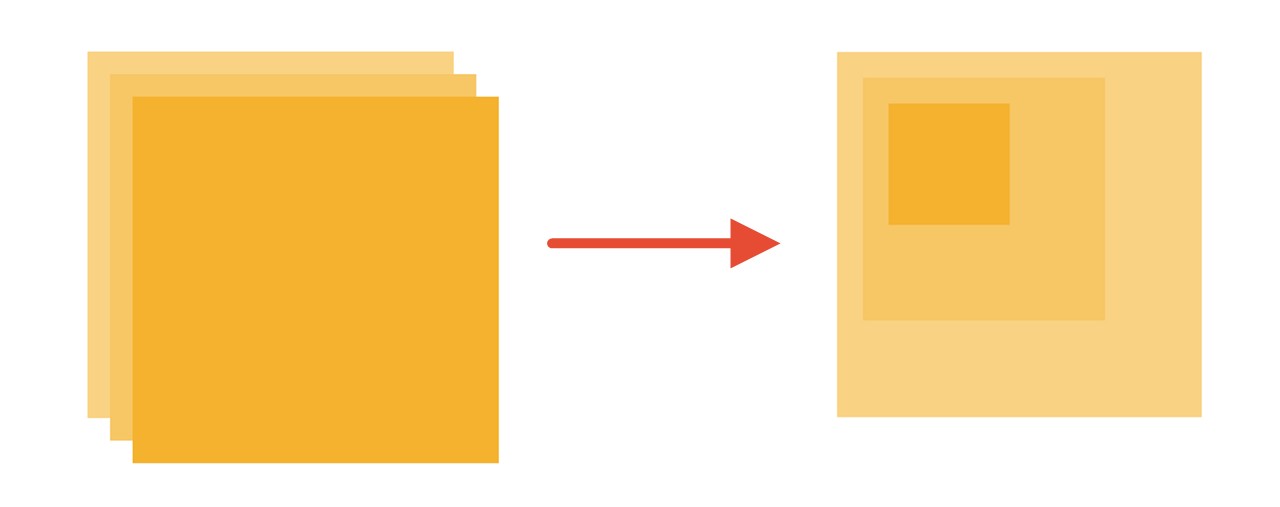

2.四角形を選択してCtrl+Cでコピー

四角形を選択したら、Ctrl+Cを押してコピーします。

3.ピラミッドの階層分だけCtrl+Vを押して貼り付け

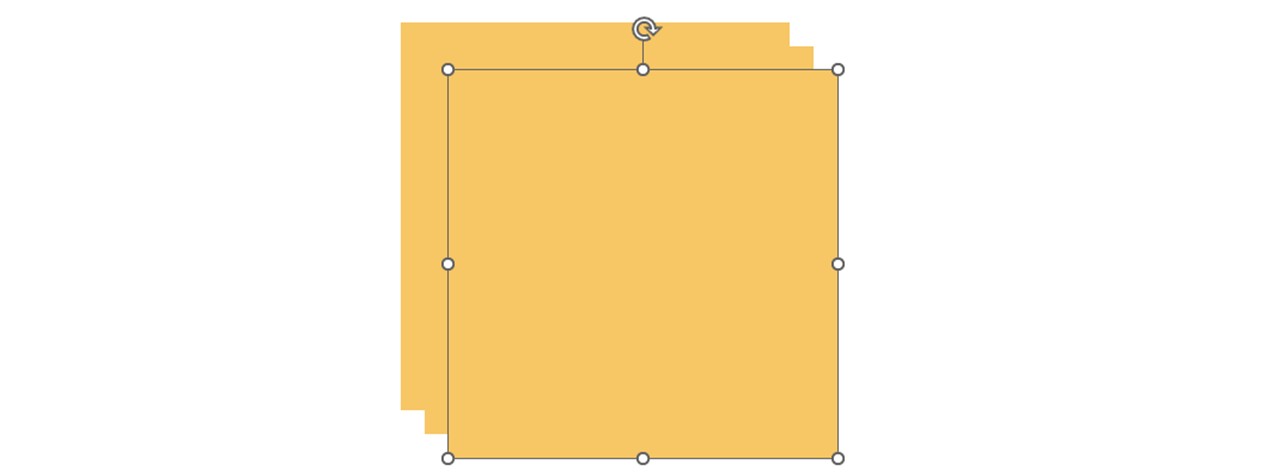

コピーした四角形をCtrl+Vで貼り付けますが、ここで複製する四角形の数は、ピラミッドの階層の数になります。

今回は三段のピラミッドを作るので、Ctrlを押しながらVキーを2回押しましょう。

それぞれ少しずれた位置に貼り付けられます。

4.「図形の塗りつぶし」で色分けする

もしピラミッド図の階層ごとに色分けしたい場合は、色を変えておきましょう。

一番手前に配置されている四角形が、ピラミッドの一段目(一番上)になり、一番奥の四角形が、三段目(一番下)となります。

今回は同系色でグラデーションになるよう、二段目は色を変えず、一段目を元の色より濃く、三段目を元の色より薄くしました。

5.「サイズとプロパティ」をクリックしてサイズ設定項目を開く

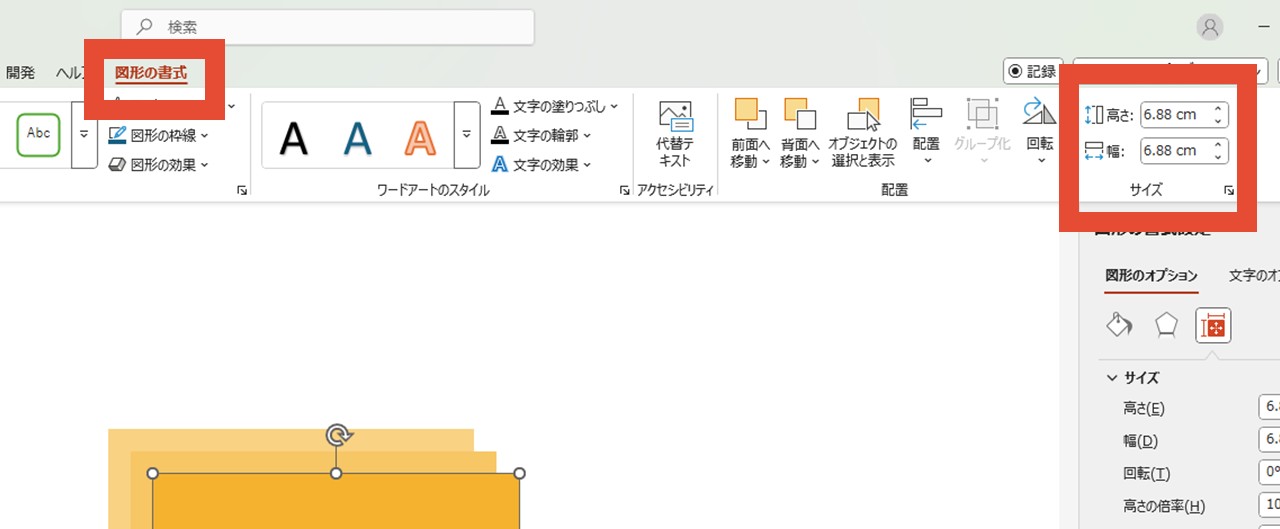

「図形の書式設定」で「図形のオプション」の一番右にある「サイズとプロパティ」をクリックし、サイズの設定項目を開きます。

また、上部編集メニューの「図形の書式」からもサイズが設定できるので、どちらでもOKです。

6.各四角形のサイズを調整する

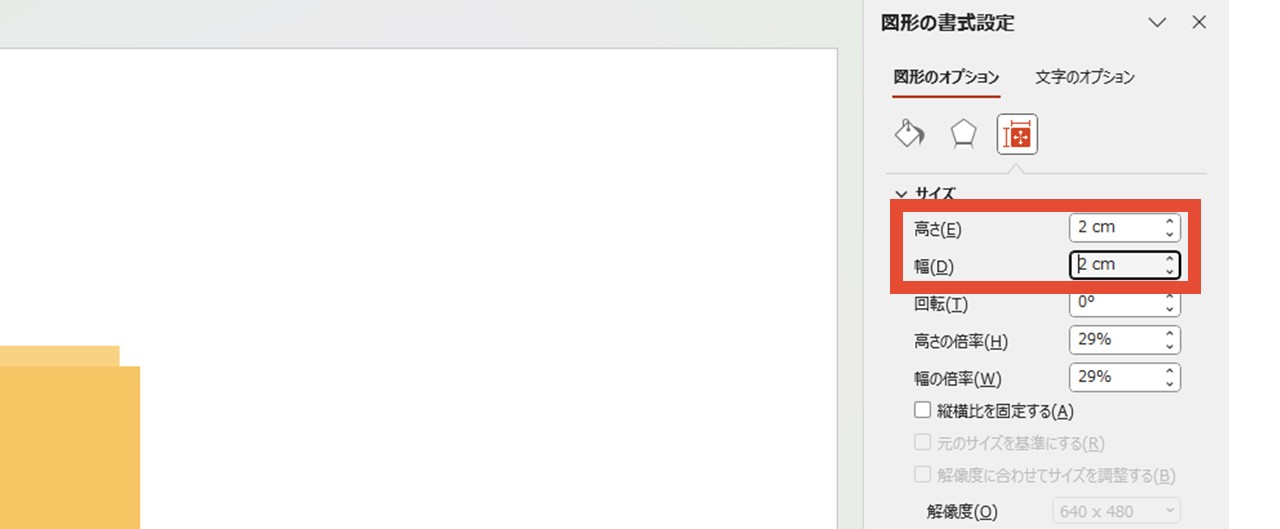

各四角形の高さと幅を調整しましょう。

四角形のサイズはピラミッドを構成する各階層の底面サイズとなるため、今回の三階層は大・中・小サイズに設定する必要があります。

サイズ調整したい四角形を選択した状態で「高さ」「幅」を入力していきましょう。

また、サイズを設定する時は、一つ前の塗りつぶしと同じ考え方で、一番手前に配置されている四角形を一番小さくし、一番奥の四角形を一番大きくするとスムーズです。

一番小さい四角形のサイズを基準にする

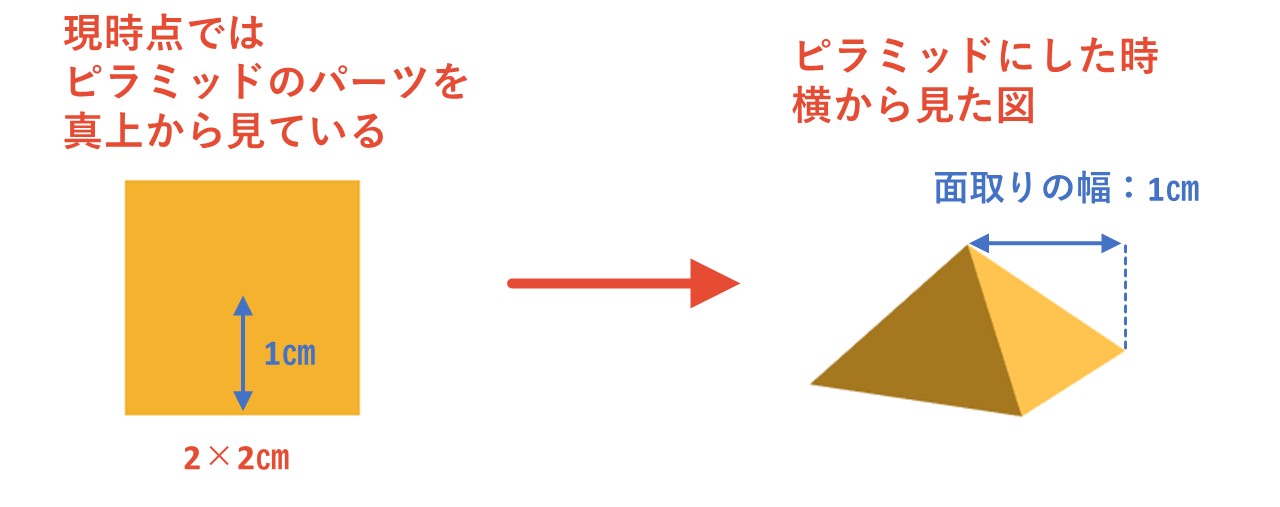

今は、ピラミッド図の各パーツを真上から見ている状態ですが、サイズ調整でポイントになるのが、ピラミッドの一段目(一番上)に配置する四角形の辺の長さです。

四角錐は面取り機能で角を削ることによって尖らせますが、尖らせる角度は、面取りの「幅」に当たります。

面取りの幅は、一段目に配置する四角形の辺の長さが基準になり、二段目・三段目に配置する四角形のサイズも決まるんです。

「面取りの幅=四角形の一辺から中心までの距離」となるので、2×2㎝で作る例を見ていきましょう。

一段目のサイズを2×2cmにした時、一段目の四角形の一辺から中心までの距離は1cm、つまり面取りの幅が1cmです。

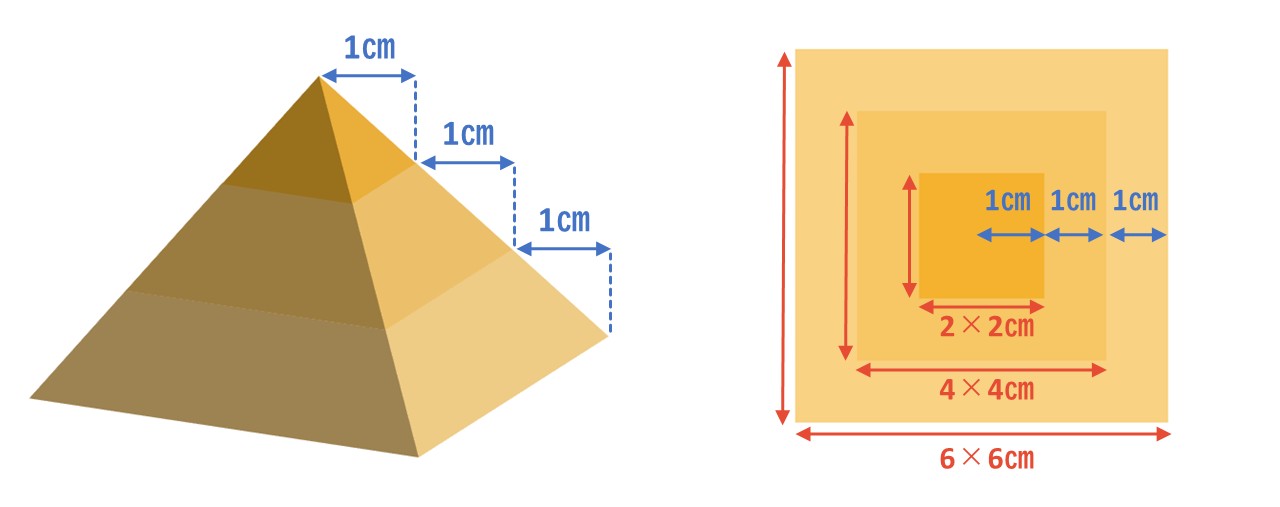

一段目の面取りの幅が算出できたら、ほかの二段目・三段目も面取りの幅を同じ値(今回なら1cm)に揃えることで、ピラミッド図にした時角度が綺麗に揃います。

つまり、二段目・三段目は面取りの幅が先に決まり、そこから縦横のサイズを計算して決まるので、次のようになるんです。

一段目を2×2㎝にする場合:面取りの幅1cm

一段目の辺の長さ:2cm

二段目の辺の長さ:2cm+(1cm×2)=4cm

三段目の辺の長さ:4cm+(1㎝×2)=6cm

別パターン

分かりづらいと思うので、別のサイズパターンの例も挙げておきます。

一段目を1×1cmにする場合:面取りの幅0.5cm

一段目の辺の長さ:1cm

二段目の辺の長さ:1cm+(0.5cm×2)=2cm

三段目の辺の長さ:2cm+(0.5㎝×2)=3cm

一段目を4×4cmにする場合:面取りの幅2cm

一段目の辺の長さ:4cm

二段目の辺の長さ:4cm+(2cm×2)=8cm

三段目の辺の長さ:8cm+(2㎝×2)=12cm

四段目の辺の長さ:12cm+(2㎝×2)=16cm

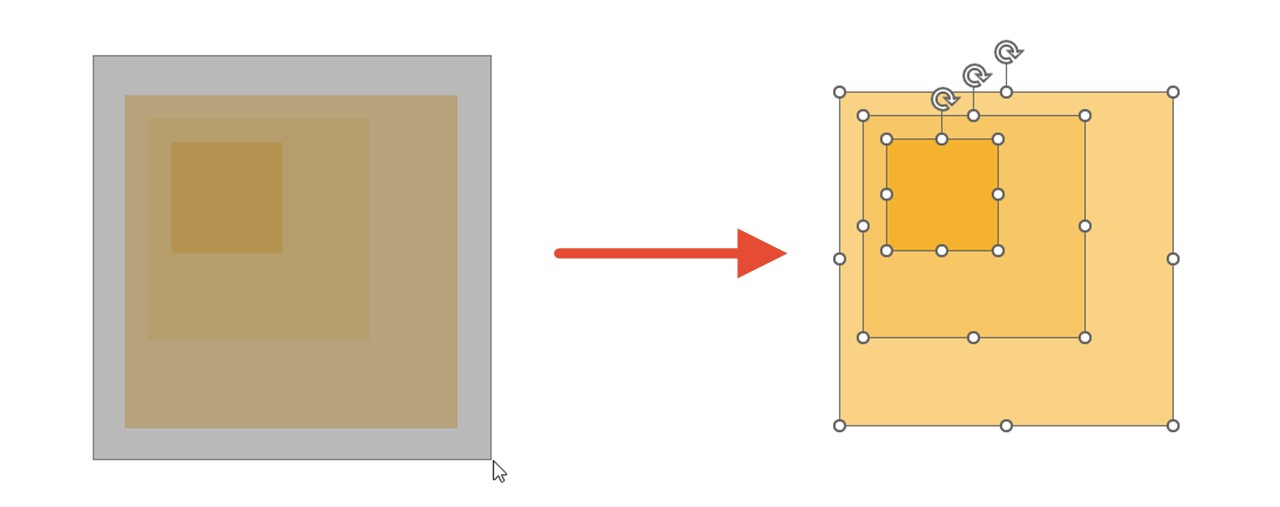

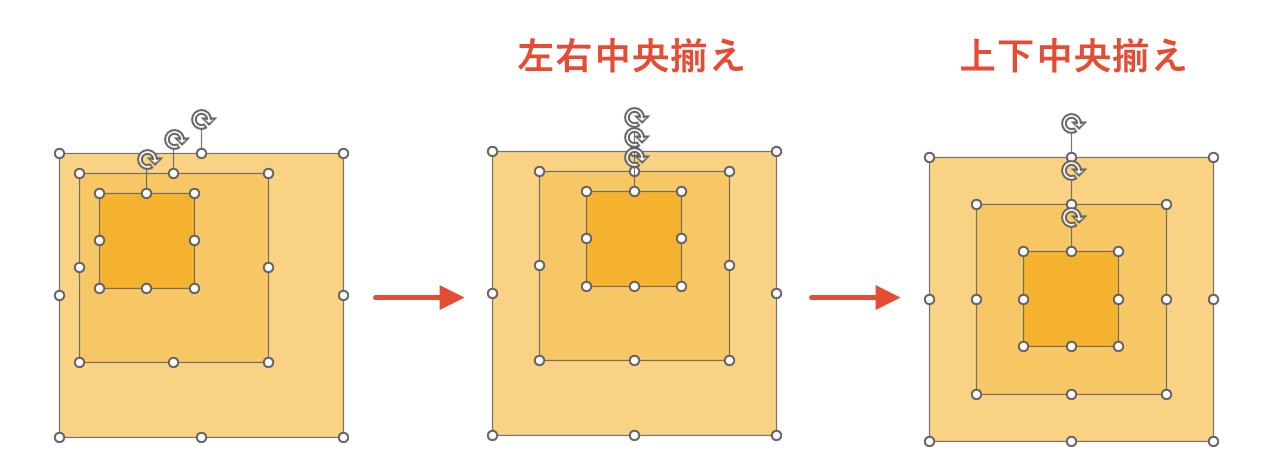

7.マウスドラッグですべての四角形を囲み選択

マウスドラッグで3つの四角形を囲み、すべて選択している状態にします。

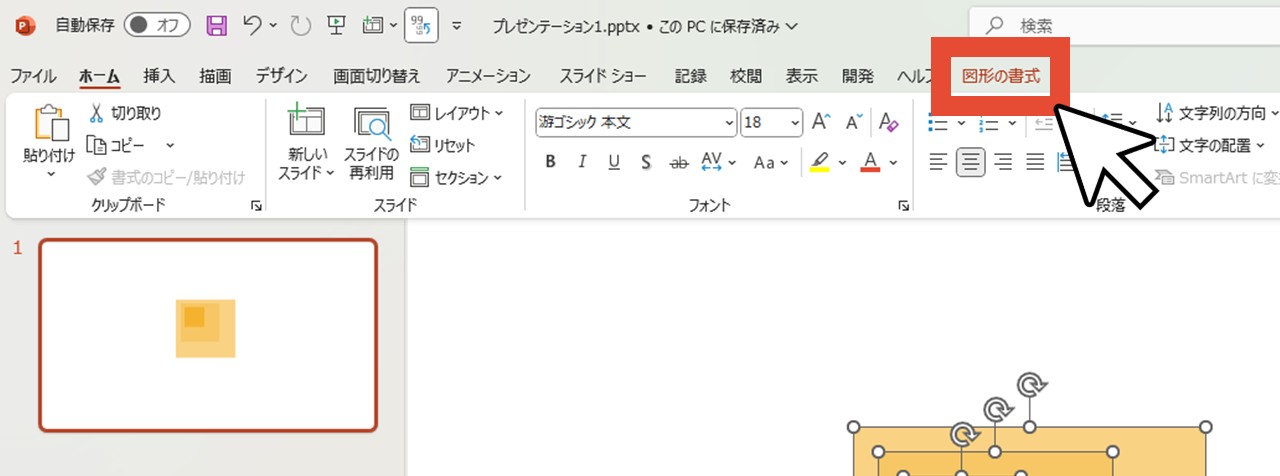

8.「図形の書式」をクリック

「図形の書式」をクリックします。

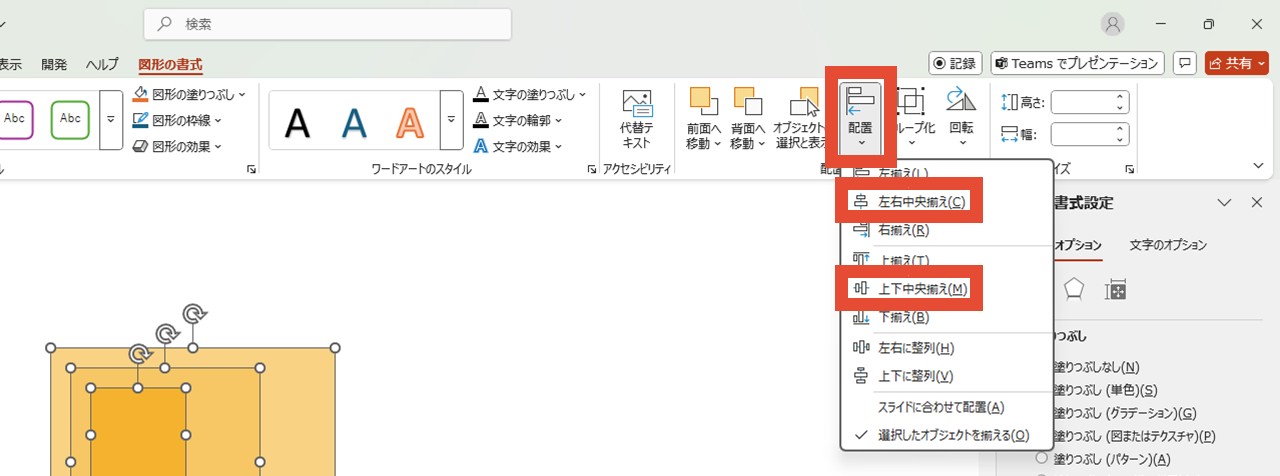

9.「配置」で「左右中央揃え」「上下中央揃え」をクリック

「配置」をクリックしてメニューを開き「左右中央揃え」と「上下中央揃え」を選択して、上下左右を中央に揃えます。

「ピラミッド図を真上から見ている」と考えると、少しイメージが浮かんできますね。

10.「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の7~9を進める

「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の、「7.「効果」の「3-D回転」をクリック」~「9.「3-D書式」をクリック」を進めます。

下のような画面になっていればOKです。

11.「面取り:上」の一覧から「角度」をクリック

「パワーポイントで四角錐を作る方法」の「2.「面取り:上」の一覧から「角度」をクリック」と同じように、「面取り:上」の一覧から「角度」をクリックします。

すべての図形を選択している状態で行いましょう。

このように、三段とも厚みが出ます。

選択している図形に注意

「パワーポイントで四角錐を作る方法」は編集する図形が一つでしたが、ピラミッド図は階層の数だけ図形を扱います。

「5.各四角形のサイズを調整する」と同じで、ここからは特に、すべての図形に設定する内容・階層ごとに設定する内容が出てくるため、注意しましょう。

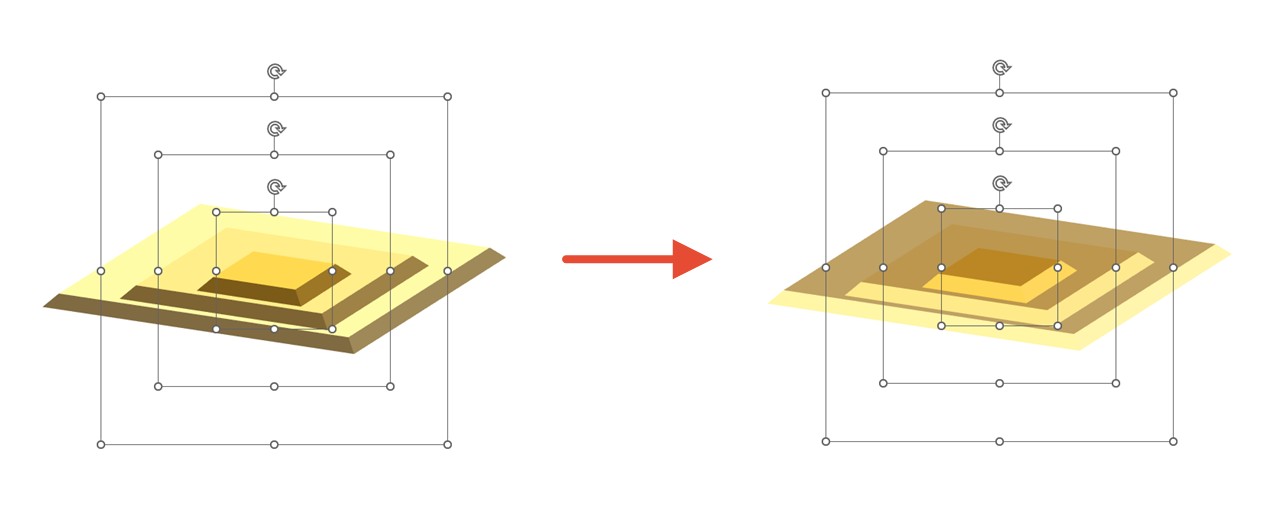

12.「質感」「光源」を調整

3D機能で見る角度を変えた際、色味によっては見づらくなってしまう場合があります。

「パワーポイントの3D機能で立体図形を作る方法」の「12.「質感」「光源」を調整」と同じように、ここで質感・光源を設定して、色を調整しておいてもOKです。

今回は質感:フラット、光源:2点にしました。

この後行う面取りの幅・高さ設定などでも、角度が変わって色の見え方も変わるため、ピラミッドを作り終わった後など調整はいつでもOKです。

また、図形は3つとも選択した状態で設定しましょう。

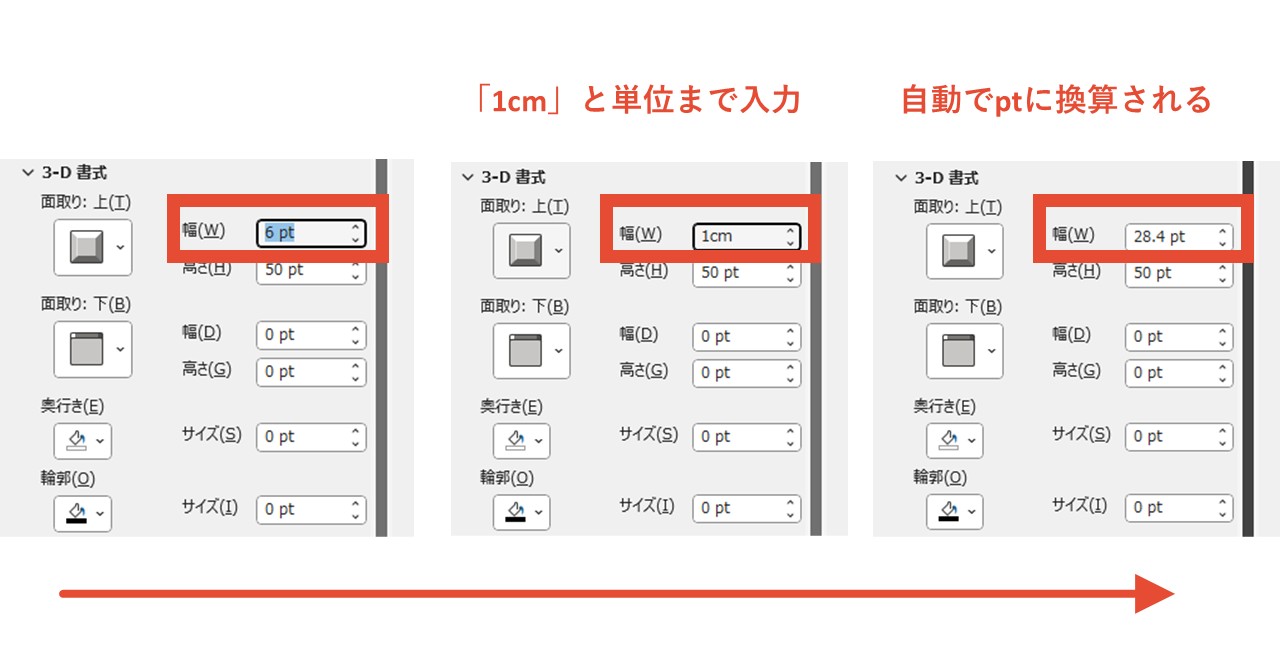

13.「面取り:上」の「幅」「高さ」を設定する

ここも、すべての図形を選択した状態で進めます。

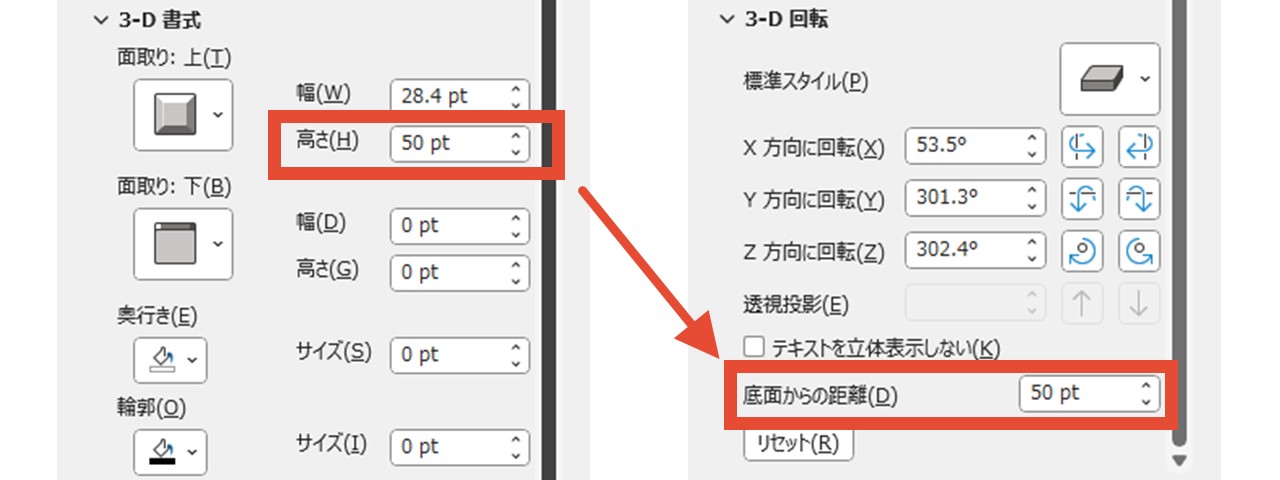

「面取り:上」の高さを設定しましょう(今回は50ptにしました)。

四角錐と同じように、ピラミッド図全体の高さになります。

また「一番小さい四角形のサイズを基準にする」で決めた通り、一段目のサイズを2×2㎝で作ったため、「面取り:上」の幅は1㎝です。

この時「幅」の入力欄へ「1㎝」と単位まで入力しましょう(1ptではない)。

1㎝と入力すれば自動でptに換算され、28.4ptに変わります。

14.二段目の図形だけを選択

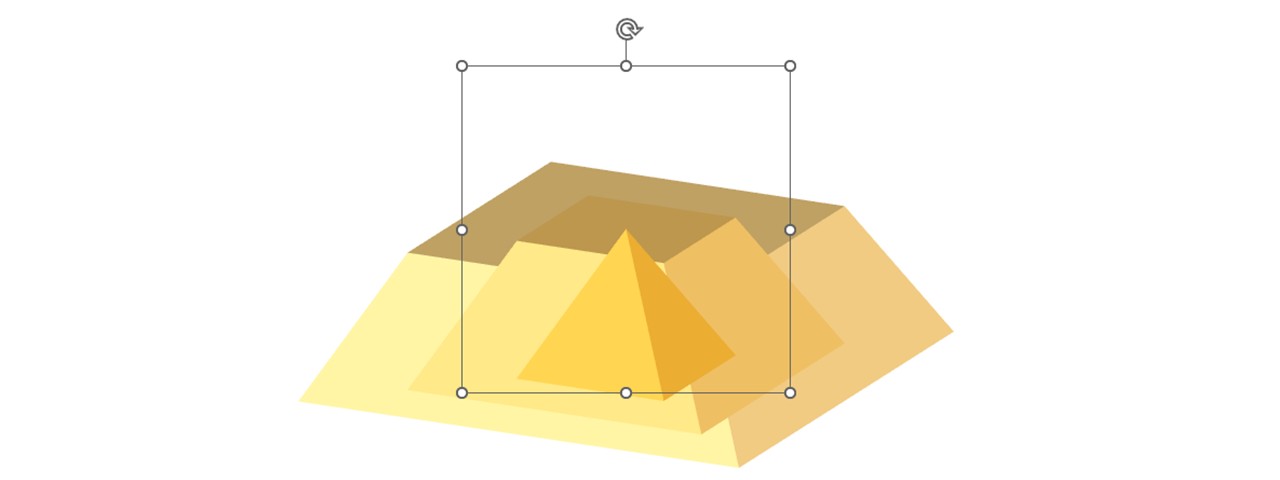

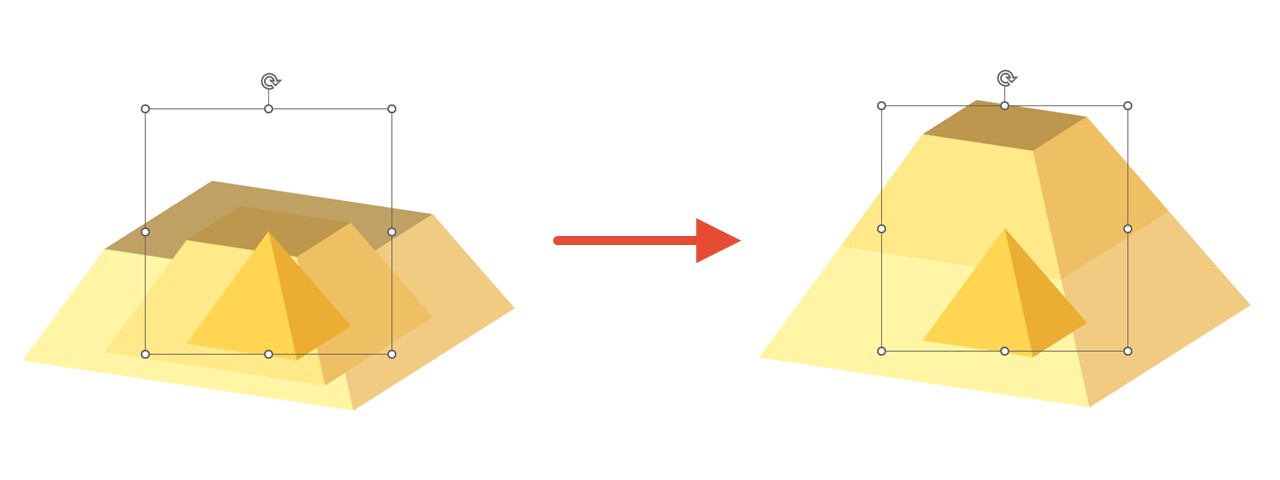

ここまで進めた形は下の画像のようになっていますが、一段目・二段目が沈んでいる状態なので、上に持ち上げればピラミッド図になります。

そのため、ここからは一段目・二段目の位置を上に上げる工程です。

まずは二段目から上げるために、二段目の図形だけを選択しましょう。

15.「3-D回転」の「底面からの距離」に「面取り:上」の「高さ」と同じ数値を入力

「3-D回転」の設定項目で、下の方にある「底面からの距離」に、「面取り:上」の「高さ」と同じ数値を入力しましょう。

今回の例は「面取り:上」の高さを50ptに設定したので、二段目の図形の「底面からの距離」も50ptと入力します。

三段目の上に、二段目がぴったり乗せられました。

16.一段目の図形だけを選択

次に、一段目の図形だけを選択します。

一度スライド上の空白部分をクリックして選択を解除し、一段目の図形だけをクリックしましょう。

17.「3-D回転」の「底面からの距離」に「面取り:上」の「高さ」を2倍した数値を入力

一段目は、二段目・三段目の上に乗るため、「底面からの距離」には、「面取り:上」の「高さ」を2倍にした数値を入力しましょう。

今回の場合は、50ptの2倍なので100ptです。

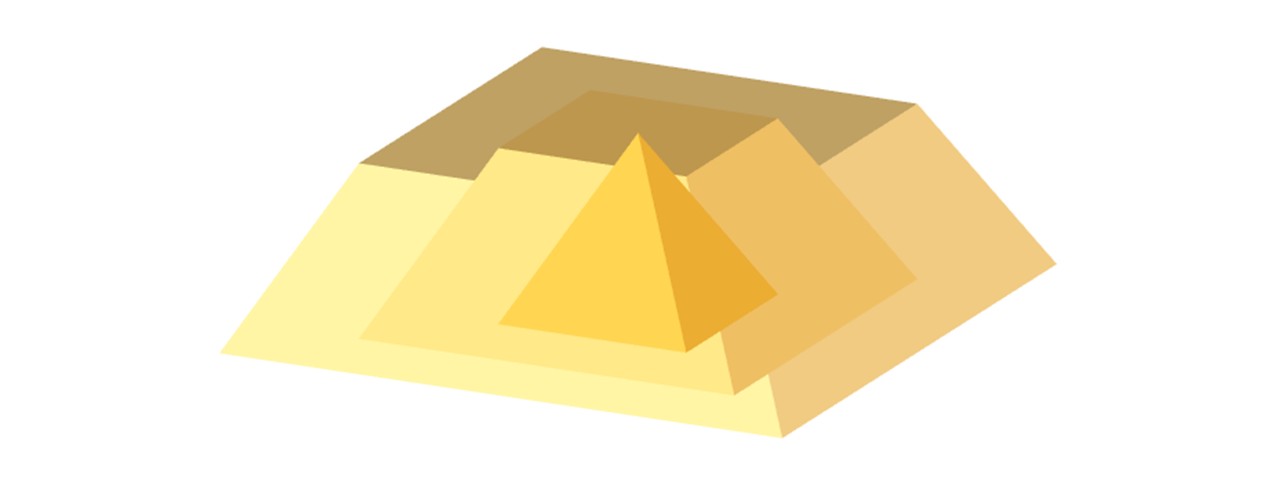

これでピラミッドができました。

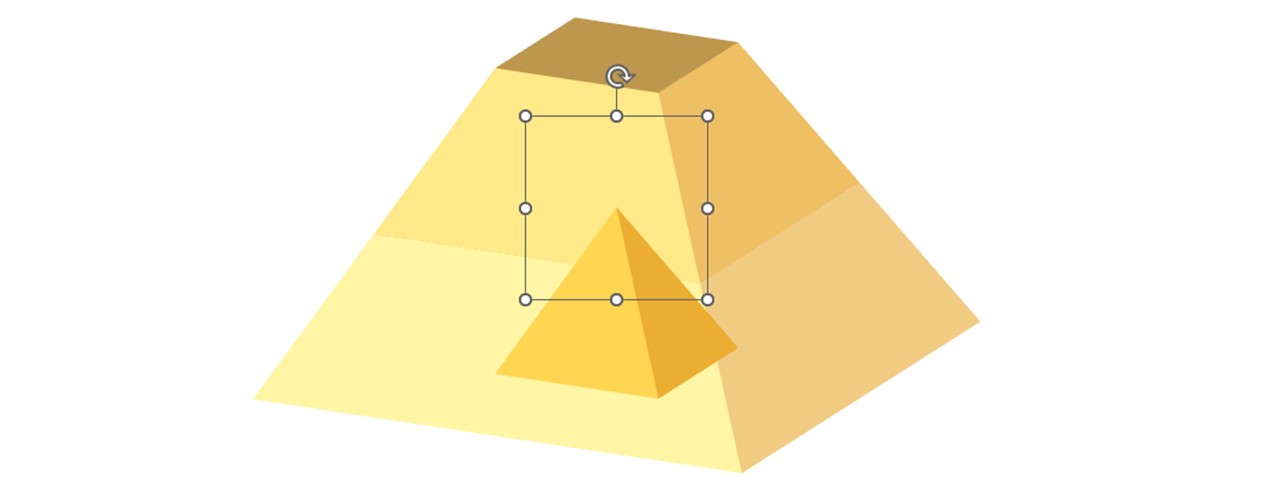

18.デザインを整えて完成

配色などを改めて整えれば完成です。

必要に応じて目的に合ったオブジェクトを追加し、イメージ通りのピラミッド図にしましょう。

最後に。

ここまで私と一緒に見ていただきありがとうございます。

立体図形は平面図形に比べてオシャレに見せられたり、三次元で説明したい情報を伝えやすくなるため、作り方を知っておくと便利です。

ただし、デザインによってはチープに見えてしまうので、今風のデザインを参考にしながら作ってみましょう。